新世纪 New Century Net

新世纪 NewCenturyNet

新世纪 New Century Net |

|

Posted: 15 Jul 2015 12:45 AM PDT

(自由亚洲电台"心灵之旅"访谈节目主持人张敏采访报道2015,07,07-13) *熊焱:7月7日收到哥哥发来的微信,得知母亲去世——我终于没能回去看到妈妈* 在4月25日播出的"心灵之旅"节目中,报道了原"八九民运"学生领袖、现美国陆军少校军牧熊焱博士(戈登-康维尔神学院教牧博士)为了与在家乡湖南病危住院的母亲见一面4月23日抵达香港被拒绝入境,原机遣返的消息。 美东时间7月7日下午两点半左右,我收到熊焱发来的只有八个字的微信"母亲去世 我心慌乱"。 我随即打电话给熊焱先生,他那里是美国山地时间(熊焱驻地)下午12点半左右。 主持人:"熊焱(熊答:Yes),请问你什么时候听到母亲过世的消息?" 熊焱:"我哥哥今天我这里时间上午10点40分给我发来微信,说'妈妈去世了,去的很安详。立刻就有教会的牧师弟兄姊妹围绕在旁边,家属都在旁边。医生也说是非常安详的走了。现在(遗体)已从医院移到了殡仪馆'。 但是因为我开会,所以中午排队等吃饭时我(才)拿出手机看,那时已经是12点10分了。我一看,心里就哆嗦。虽然我知道妈妈肯定会过世,而且就在这段时间,但是人就是……接到这个消息还是立刻整个人就发抖。饭都打好了,根本就不可能吃饭了,我就立刻回到办公室。唉呀!——终于没有回去看到我妈妈。我说'这共产党真坏呀!' 熊焱的母亲熊元吾是一位退休医生,终年78岁。 主持人:"母亲过世之前近期在电话里和母亲有什么交流吗?" 熊焱:"和妈妈真的交流还是4月以前。虽然她也不知道我了,但至少我拿起电话,我哥哥把电话放在她的耳边说'这是南昆(曾用名),这是熊焱,这是你的儿子'至少我单方面也和妈妈讲了话。 但是4份以后,这个机会都没有了,因为我妈妈的确没有多少意识了,可能还认识我哥哥,但是有关我妈妈在病床上奄奄一息的照片、网友们去看望我妈妈的照片,尤其是最近我妈妈很瘦很瘦样子的照片,几乎天天都能收到。" *熊焱:美国会议员致信中国公使和官方,6月5日中使馆联系议员办公室后无下文* 主持人:"您从香港被拒入境遣返美国以后,为了能最后见母亲一面,您和相关方面又做过一些什么努力吗?" 熊焱:"后来有国会的议员、北卡州的议员还有很多议员专门写信给中国的公使啊,中国的官方啊,据说中国大使馆也和议员办公室有联系,那是6月5日。但是一直到今天7月7日,一个月之后都没有消息。国会议员的办公室每月都和我联系一次。 到现在为止,我妈妈肯定去世了。" *熊焱:虽痛苦流泪哆嗦,但相信"他日天国相见,母子相认 那时情景 更胜人间"* 熊焱说:"只不过我们真的相信上帝,这个完全由上帝接管了。" 主持人:"妈妈也接受耶稣基督信仰了吗?" 熊焱:"我妈妈倒是比我信的还早。我妈妈真的去世了,我现在也做不出要闯关……都没那个想法了。就是觉得只能是全心全意仰望我们的救主耶稣基督,接纳我的妈妈,进到一个新的生活。" 主持人:"您觉得中共用这样的方式对待您,在您心里引起的是什么样的反应?" 熊焱:"我现在心里很痛苦。不过有一点事情我倒可以直接向你报告,我还算很坚强的人,而且我也知道妈妈随时可能去世,但真的没想到刚才我在排队吃饭拿起手机查我哥哥微信,唉呀知道这个消息后,泪水就出来了,而且周围还有很多人,几百个人哪。我这个……用英文表达是更好'Shaky',就是整个身体哆嗦。哦!原来还真是这样的,人嘛,都是有情感的。唉呀—— 刚才我只写了'母亲去世 我心慌乱'。他们都说让我写点什么东西,我发现母亲去世时以后作儿子的是一个字都写不出来的。我只写了一句'母亲去世 我心慌乱 心怀愧疚 求主宽恕。妈妈我对不起您。他日天国相见 母子相认 那时情景 更胜人间。'" *熊焱:不可解释性的邪恶与非常充满人性温情的团体,母亲葬礼会按基督教仪式* 熊焱:"唉呀!你说,6月4日(前)我回不去怕是有点什么政治原因,我也理解。6月4日过了以后,(中国)大使馆也知道这件事情,国会议员写了一份几乎是恳求的信、很诚恳的信,然后都没什么回音。 我回到北京、回到中国就能把共产党给颠覆掉吗?我不相信我有这么大的力量。可见他们是一个不可解释性的邪恶。 现在的问题就是我妈妈已经去世了。" 主持人:"现在你的军队上级、军人同事战友,他们都已经知道这事情了吗?" 熊焱:"刚才因为在吃饭的时候,我就给他们发了短信、电邮,我的上司立刻就表示哀悼,表示为我们祷告,求上帝帮助我和我家里的人……都是非常好啊,这是一个非常充满人性温情的团体。 网上大陆的朋友向我表示让我节哀,还有的已经表示他们买了票明天就要去湖南代表我……这些都使我心里感动,我对他们感激不尽。因为我妈妈是基督徒,我爸爸、哥哥也是基督徒,我当然也是了,所以会按照基督教葬礼仪式来办葬礼的事情,我也估计会有我的好朋友大陆的会去……我先借您的这个平台向所有的先表示一种难以言说的、心怀感激的、永不忘记的感念感激!用中国文化叫作'拜谢!'就是比'谢'还要深刻,非常感激啊!" *熊焱:如果中国使馆说我能奔丧,我当然回去,也可看望八十来岁的父亲* 主持人:"您刚才提到父亲也是基督徒,父亲现在情况怎么样?" 熊焱:"我爸爸年纪和我妈妈差不多,只大一点点。身体还挺好的。但是毕竟八十来岁的人了,——唉!毕竟也是个老人了(叹)。 我对这个人生……就是刚才一个特殊时期的体验还是唯一的,每个人都有的、内心最隐秘的。尽管我们非常……无论如何坚强,看到真正自己的亲人过世以后,那还是真的有一种难以言说的痛楚。" 主持人:"下一步有没有决定要求什么,做什么?" 熊焱:"我可能会简单询问一下国会议员办公室的建议,(如果)他们说'OK,中国大使馆说你可以回去看看,奔丧',那我当然就回去,看看我爸爸,他也是这个年纪的人了。否则的话我不可能再去闯香港,我也根本就拿不出时间再去申请什么签证花四天,那个都已经不现实了。" *熊焱:太太孩子得知消息,以圣经话语相安慰* 熊焱:"我妈妈去世以后,我们真正的盼望还是在耶稣基督里的,所以平时的基督教信仰在这个时候就真的是真切无比,大得安慰。" 主持人:"立筠(熊焱的太太)和孩子们都知道了吧?" 熊焱:"都知道了,孩子们也知道了。他们都有祷告,还送来了一些安慰的话语,从圣经里找的话,他们很成熟。除非大使馆说'OK,你可以回去奔丧'那我就回去。" *回放4月24日访熊焱:尽我最大努力,因是最后一次见妈妈的可能性,被拒很悲伤* 听众朋友!以下我们回放一段4月25日播出的"心灵之旅"节目,以便对事情的经过有更多了解。这是熊焱被从香港遣返美国,4月24日上午在西雅图机场转机候机时接受我采访的录音。 主持人:"请问你什么时候到达西雅图机场的?" 熊焱:"(美西时间早)八点左右。" 主持人:"能不能请您把这次去香港之前是怎么想的、在香港都遇到了什么……重要的细节讲一下好吗?" 熊焱:"好的。因为我要看望妈妈的背景很长,2013年、2014年我都去领事馆申请,都被拒绝。今年,我知道我妈妈真的是快到了生命的尽头,因为我曾经两次申请签证被拒绝,所以我写了一封公开信以后,同时也给休斯顿领事馆发了一封(地址)完全正确的电子邮件,他们肯定是收到了的,但是他们都没有任何回音。 所以我就想,我先到香港,然后通过香港的途径,离我妈妈就很近了。这样的话,我去看我妈妈的可能性就很大……哪怕有百分之十的希望、百分之五的希望……我作为一个儿子,都要尽我最大的努力。 但是23日晚上到了香港,检查我的护照以后,他就把我引到另一个房间,另一个房间的人进行了比较详细的询问……大概四、五个小时以后,他们就做出了决定,说不让我回香港。 虽然我知道,这好像是预料当中的事情,但是我还是蛮吃惊的,还是蛮心里很悲伤的,因为这真的是我最后一次机会看我妈妈的可能性。很快他们第二天,香港时间24日早晨10点多就原机遣返,所以现在我到了西雅图。" *熊焱:当初计划以不违法方式同乘救护车的母亲见一面。北京政权心理不可理喻* 熊焱:"我这次去香港是因为根据法律,持美国护照的人可以在香港落地签证。我到达香港以后,有更多的机会向我妈妈靠近。或者是她来到香港……用救护车送她过来;或者是我用旅游的方式到达珠江三角洲的某个城市,然后……我们计划是我妈妈的朋友和我哥哥他们用救护车把我妈妈送到珠海某个地方。这样我既不会违反法律去中国大陆,我是在旅行团,我妈妈也不需要去拿《港澳通行证》,这样的话就有一个戏剧性的会面——这是我当初这样计划的。 当然也有朋友们支持鼓励我,既不违法,也和母亲见了一面。但是没有想到他不让我进香港。 北京的政权,他心理上不可理喻。 " *熊焱:家事——与母亲曾经的短聚和"春暖花开时我回来看你"的许诺* 主持人:"您和母亲有多久没见面了?" 熊焱:"我妈妈1995年来过西雅图看我,住了六个月以后,因为根据美国的法律,她也必须回去。 有些网友关心'为什么你不接你母亲到美国来呢?'原来有的故事外人是不知道的。我的外祖父没有儿子,只有两个女儿,其中一个女儿远在四川,从来没有回来过。所以我妈妈是一个唯一的女儿必须送她的爸爸、我的外祖父,我们叫做'养老',所以在身边是不能离开到美国来(长住)的。等到我的外祖父去世以后,我外祖父高寿,九十多岁,我妈妈已七十多。 我妈妈那时候身体很软弱,来不了美国,总是盼望着'儿子啊,你什么时候回来看我啊?' 我总是说'妈妈啊,春暖花开的时候我回来看你'。 因为我总是相信,我是美国公民,我又是美国的军人,应该回中国大陆的这个希望是有的。 所以一年一年这样的等,越等我的妈妈越不能动,就是今天这样的结果。 2007年我在韩国的时候,当时也申请要去中国大陆,后来……我的指挥官对我很好,他查了我的资料,知道我拿不到签证,我还是共产党的'通缉犯',他就允许我……我的妈妈和我的哥哥在2007年七月份或八月份……肯定是暑假……我哥哥才可以带她来,我哥哥是教师。我们母子三人在泰国见过一面。" 主持人:"那次一共见了多长时间?" 熊焱:"大概有两、三天时间。但是我妈妈只一个人在旅馆的房间里躺着,走动也不方便,还没有力气。当时我让我妈妈住的比较好的旅馆,请她吃到那里好的饮食,和我妈妈有个交流,还有我哥哥在场,后来就回去了。" 主持人:"那您从来也没有能够回到中国大陆,是不是?" 熊焱:"没有,没有。" 主持人:"这次您去香港,香港没有按惯例允许您入境,他们有没有提出理由?" 熊焱:"没说任何理由。我们在美国生活久了以后,我们思维和他们不一样,我既不违背法律、也不违背他们的法律的情况下都是可以见面的。所以,这个人道他们都不讲,实在是不应该。" *熊焱:机场感怀:我抵达自由世界的边境,呼喊生命垂危的亲娘* 主持人:"您在香港机场期间传给我一首诗歌一样的自己的感怀,您现在愿意把它读出来吗?" 熊焱:"可以啊,那我给你读一下。" (4月23日美东时间12:46 PM收到来自熊焱的微信) 我已抵达香港被拒绝入境。 我抵达自由世界的边境 熊焱 二零一五年四月二十三日深夜写于香港之行 谨以此诗献给我弥留之际的妈妈 我抵达自由世界的边境 怀着温柔的心 渴望再能前行 望着那边灰蒙蒙的的天空 我呼喊生命垂危的母亲 伤心的泪水混合着隐隐的悲伤 亲爱的母亲啊 你躺在病床上 已是筋疲力尽 求你宽恕不孝的儿子 不能送你临终 我已抵达香港 想象您憔悴的面容 我伸出手来 向您靠近 亲爱的妈妈 求您也伸出手来 让我们在爱的世界里相逢 地上虽不能相见 天国必然相认 那时情景更加逼真 如此希望盘桓在心 人间伤痛 更令我前行 上帝教导我会铭记 爱是永不止息 我站在香港的边境上 望我大陆 大陆虽可见兮 一片灰蒙 我站在香港的高楼上 遥想慈母 慈母之不可见兮 唯有希望 希望之真实兮 人人具有 上帝之应许兮 永远不忘 *熊焱:说明《致习、李公开信》背景,回应反驳《环球时报》单仁平文章所言* 主持人:"他们拒绝您在香港入境,并没有提出理由,那么,我们可以从《环球时报》 的那个事件……您简要的讲一下……" 熊焱:"其实我当时写那封信给习近平、李克强,我完全没有要做什么新闻的意思。 只是我看到我妈妈奄奄一息的照片,触动了我内心最深处的情感,到了凌晨五点钟,这个信就自动(在心里)出来了,我就写了。 这个信写了以后,现在是资讯时代,我就随手发给几个微信的朋友。其中有一个朋友说'这个是个好东西啊'因为很容易就送到一个网站上,这样的话有'美国之音'啊、《纽约时报》啊、伦敦的报纸啊、自由亚洲电台呀……记者们关心。为什么呢,因为这是一个普世情感,就是一个儿子要看望弥留之际的妈妈的这样一个普世情感,所以会引起人们的同情。 《环球时报》就写了这样一篇文章(单仁平:《民运人士要求'回国尽孝'刍议》) 他那个是用的共产党的官方的语言,我想没有多少的说服力。什么'大摇大摆'啊,什么'撕裂了中国社会'呀,什么'埋单'呀…… 这都是……我也可以反驳他啊。 这个'撕裂中国社会',熊焱我这个学生和我的同学们,我们当年那一代学生,怎么能够'撕裂中国社会'?撕裂了多少呢?最客观的事实是——邓小平的开枪杀人,那个撕裂了中国社会,到今天还在撕裂。 第二讲到'埋单',你更听不懂了,他要为学生'埋'什么'单'呢?讲真话,是中国政府、中国军队,中国人民为邓小平的开枪杀人'埋单',当时邓小平开枪杀人仅仅是一个秘密——他要保住自己的权力,编造了这样一个什么'动乱学生'这样一个谎言,这个现在是谁都知道了。 我还讲得稍微更深远一点,今天真的'埋单'的是中国人民、替中国共产党这个愚昧的、单纯以GDP为指向的那种经济政策而造成的生态、自然环境的灾难'埋单'!这个'单'买不起,很大,而且将来是恶果。 既然你说'大摇大摆',我就说'我们在美国生活了二十多年,从来没有大摇大摆,我们没有这个习气。奥巴马他们这些人都不会大摇大摆,所以这个单仁平兄,这个实在是眼光窄了嘛! 当然争论又没有什么意思了。" *熊焱:怀赎罪之心"对不起,妈妈!即使百分之一的希望我也要做百分之百努力"* 熊焱:"不过我这次呢,不是政治行为,纯粹就是一个赎罪之心,'对不起,妈妈!我要作一个儿子尽百分之百的努力,哪怕是百分之一的希望,我也是心里明白这是一份孝心,是对我妈妈的一种忏悔、一种赎罪呀! 当然作为基督徒、作为牧师,我知道真正的盼望和希望还是在天国。所以我的妈妈……我也天天为她祷告。" *熊焱:一个宪政、和平、自由、健康、法治的中国社会,对中国子孙万代都有益* 主持人:"您在26年前的行为,当时您是北京大学(法律系)的研究生,那么走到今天,在这个1989年学生运动26周年,您个人的境遇与这个历史事件,在这样的一个关口,您还有要说的吗?" 熊焱:"从长远的观点来看,我们虽然人生很短暂,活个七十、八十、九十也就很了不起了,为之奋斗四、五十年、六十年也就很了不起了。但是,这个时间是很短的,从长远来看,从中华民族长远的利益来看,一个宪政的、和平的、自由的、健康的、法治的中国社会,对于中国子孙万代都是有益的。 因此1989年那一场要争自由、争民主、反对专制的那一场运动,它的意义是会越来越深远,人们会越来越认识到它的重要性。" *熊焱:衷心感谢各位认识、不认识的朋友!普世价值认同、人间美好感情在人内心* 熊焱:"从这次我妈妈生病我看到,她病危,素不相识的人从全国各地跑到医院里去看望我妈妈,不是我有什么,是他们……就是人心里普世价值的认同、普世情感的认同。所以我很感激他们,也借您这个机会,说我熊焱向各位认识的朋友、不认识朋友、所有关心的人,表示衷心的感谢!" 我所看到的,除了《环球时报》用那些语言表示以外,或者个别人、不具名的网友讲'你为什么当初要这样啊?……'其他都完全是支持、认同、同情、宽慰、祷告……无论是军队的、地方的、中国的、美国的朋友,包括大陆的朋友。 所以我深得鼓舞。觉得这个人世间真的是有美好的感情储藏在人的内心,虽然平时人们不会完全的表达出来,或者清楚的表达出来,但是人心底那份美好的东西,其实是很真实、很深厚的,这是人类社会为什么能够滚滚向前的真实原因。" *熊焱:美国议员和军人的支持使我深受鼓舞感动,我只能安下心天天为妈妈恒切祷告* 主持人:"接下来这件事情还有没有努力的空间?您有没有继续努力的打算?" 熊焱:"美国国会议员们对我很鼓励,亲自打电话,而且很多通过他们的助手也打电话,我和他们联系也很多。他们都表示同情,都在想办法。 但是,这个毕竟涉及到两个国家的问题,所以说我并不指望一下子就有一个肯定的答复。第二,军队对我支持很大,当然军队是支持我个人,不是以军方的……我是军队的一员嘛,军人嘛,完全按照规则……就是儿子要看望弥留之际的妈妈,这是天经地义的,他们使我深受鼓舞和感动。 至于我未来的打算呢?因为我对我妈妈当然是愧疚的,但是我也不可能天天回去啊,或每个月回去一次,这对我都是现实上不可能的。所以我只能安下心来,天天为我的妈妈恒切的祷告,求上帝让她在地上的日子她的痛苦减少,然后完全接受我的妈妈进到天国的生活,进到另一个生活。 这就是真实的现实。 我还要好好回到我的驻地,我还有很繁忙的工作。我还有很多的人要感谢。所以,这个大概就是我未来的打算了。" *7月8日采访录* 熊焱:仍在等待是否能获准奔丧送妈妈最后一程—— 两个半月以后,7月7日熊焱得知母亲过世,希望能回湖南家乡为母亲奔丧。 7月8日,熊焱仍在等待是否能获准回湖南的消息。 熊焱:"美国国会的朋友们他们已经完全知道了我的这个情况。并且完全答应和中国大使馆联系,而且他们说尽量今天给我答复。所以到今天晚上八、九点,十点为止我一直在这里耐心的等待。如果有一个机会我可以回到中国去为我妈妈送最后一程,无论是从作儿子的角度,还是我们中国文化的角度,哪怕是作为一个基督教牧师的角度,都是一件应该做的事情。所以我一直在等待。 只是想到我上一次去香港,那个时候我妈妈还活着,我还可以摸摸我妈妈温热的手,所以我就去到了香港,可是那一次都完全没有机会。所以这是最后一个机会,虽然只能见到我去世了的妈妈,但是作为中国文化来讲,对于人生来说也是一个很重大的事情,是我必当尽的责任。因为要为我妈妈送终,这个是每个人都可以理解的情感啊。 但是话又讲回来,我说过很多次,这个政府它不可理喻呀。 所以从这个层面上来讲,我希望能够有机会,但是还真不知道。 我哥哥一直在等待我的答复。他说'弟弟呀,你什么时候可以回来?你必须给我一个答复。因为毕竟是夏天,妈妈已经去世了,虽然停放在殡仪馆,但是也不能停得很久啊,我有很多事情要安排要做啊……' 我说'完全理解,等我今天,最迟明天,我必会给你一个肯定的答复。'" *7月9日采访录* 熊焱:整夜都没有睡觉,收到议员方面回信,我知道回不去了—— 第二天,7月9日,熊焱发来微信告诉我"回国参加母亲葬礼的可能性已经没有"。 我再次电话采访了熊焱,请他讲讲详情。 熊焱:"是这样的。昨天大使馆给国会议员一个答复说——建议我熊焱去休斯顿领事馆试一试,大使馆也答应给休斯顿领事馆打电话,但是不能承诺什么东西。 我说,这不是耍我嘛!我要很长时间才可以到达休斯顿,我知道这就是Trick,就是个诡计了。我说'那再等一等吧,看还有什么转机没有'。 也已经过了最后的时间。因为在国内我的哥哥和亲人们都在喊着'怎么样?你能回来吗?'他们有很多事情要做。 所以这里我是。我就想给国会议员发一个及早的信,所以我半夜三点就给他们发了一个电邮。我说'您能不能告诉我,今天中午之前我可不可以告诉我哥哥最后的答复呢?'没有想到这个北卡州国会议员Robert Pittenger 的立法小组的主任很快……他那里天还没亮就给我发了电邮,里头说'真的我们做了很大的努力,大使馆没有什么承诺,估计是他们真的不太会让你回中国,我们表示非常的遗憾。国会议员和我们都为你祷告!安慰你的家人!'我就知道,这已经是再明白不过了的。我也跟我哥哥说'我是回不去了的'。 你看,现在已经是下午快3点了,也没有任何电邮,也没有任何的……" 熊焱:借这次个人性体验,对中共残忍、无人道、不可理喻的本性又有切身体会—— 熊焱:"昨天下午,我给休斯顿领事馆打了很多电话,都是打不通的,留言的电话是对的,我手机上有记录。所以我就知道就是这个样子了。" 熊焱谈他的心情。 熊焱:"为妈妈奔丧,这是一个最普世的、最正常的、最自然不过的一种情感,你说谁才会说反对,或者不同意呢?所以理智上不能接受,更何况觉得国会议员真的是很帮忙。今天那个国会议员的助手,很重要的人物啊,唉呀天还没亮就给我发电邮,我也感激他们。但是当我接到这个电邮以后,唉呀…… 虽然1989年'六四'大屠杀的时候我是抬过尸体的,对中国共产党的残忍本性、邪恶的本性是很了解的,但是借着这一次个人性的体验,对它残忍的、无人道的、不可理喻的本性,真的是有切身的体会。在一个安静的、回到自己私人角落的时候,还是有一种很大的悲愤、愤怒。如果用中国的语言表达……我现在是一半中国人一半美国人,从文化上来讲……从中国话来表达,唉呀,这不能回去看妈妈,不能为妈妈送葬,这简直是奇耻大辱啊。我觉得这是个……李克强、习近平这两位老兄,嗨!太过分了!太狠了!(叹)" 熊焱:很多人从全国各地去凭吊悼念,我心感激不尽,厚爱永世不忘—— 熊焱:"因为我好几天没睡觉,很累了,也吃不下东西,而且我每个礼拜四(9日是礼拜四)都要军事训练,只要我没有请假,我就还是军人,我的军人任务还要承担,我还是双倍、三倍的重担。不过……感谢上帝!我想我会慢慢的恢复过来。 我跟我哥哥说'这个葬礼一定要用基督教的模式,要办成一个轻松愉快的事情,让人们体验到死亡是生命当中一个必然的部分,而且还有更好的生命在未来'。这样的话,借着哀悼,能够既体会自己生命的尊贵,也体会他人生命尊贵,从而把人类像一个整体一样的联系起来,这个大概是哀悼的最真正的含义啊。" 主持人:"家中葬礼的时间定了没有?" 熊焱:"决定12日……中国话叫出殡,可能10日、11日设灵堂,让人去凭吊、悼念,但是我哥哥他们估计也受到一定程度的压力,我就不说了。 我最后还有一句话,也请您帮我转达,因为虽然是这样,但是已经有很多的人从全国各地去看我妈妈、去凭吊悼念,哎呀我心里是感激不尽啊!我要用我一生的爱来回报他们!专门请您替我表达对他们的敬意和感谢!他们的厚爱我永世不忘!" *7月13日采访录* 熊焱:母亲遗体已于13日上午火化后安葬—— 7月13日星期一,熊焱告诉我,他母亲的葬礼已于当天上午在家乡举行,母亲的骨灰已经下葬。请听熊焱13日接受我采访的录音。 熊焱:"我妈妈已于当地时间周一上午九点半……中国话叫'入土为安',用我们基督徒的话说'回到上帝的怀抱'。当地时间九点的时候火化,十几分钟就火化了。你看,人的一生在世上是很短暂的。火化的时间就十几分钟,要是没有基督教的盼望,那真的就不可思议了,真的是几尺的坟墓啊。 先火化,然后再出殡。我看到她的骨灰小盒子,还是下葬在一个墓穴里,总而言之九点半已经安葬了。" 熊焱:葬礼按基督教仪式举行,多人送葬,小县城罕见—— 主持人:"父亲现在情况怎么样?" 熊焱:"爸爸还好,据说是全程都在陪伴,一起参加了葬礼过程。父亲身体还可以,他还是比较豁达的人。 他们是用基督教的仪式来举行这个葬礼,当然也根据当地的一些文化气息。譬如说那个灵堂的前面,扎了一个红色大的台(见熊焱提供的照片),我以前都没见过,写的是'耶稣爱你'。总而言之,我跟我哥哥说'要在一种欢乐的气氛中举行葬礼。因为人的意义,死亡只是一个新的启程'。他们都基本上做到了。 刚才有朋友告诉我,出殡的那一天有很多的人送葬,都说在当地这个小县城里还是一个很罕见的现象。有的亲戚朋友还说'你妈妈的人品很好啊,教会的、地方的、医院的都很尊敬她。你们家还出了北大、清华的研究生……'当然,这些都使我感谢他们的厚爱!" 熊焱:北京的王广清大哥,株洲的何家维兄弟用近一周时间替我在场—— 熊焱:"通过这个葬礼,我有两点要说。 第一个,有很多亲人朋友,他们具体的帮助,其中有两位好朋友,一位是北京去的王广清大哥,还有来自株洲的何家维兄弟,他们用了整整将近一周时间,替我在场……'在场',我用了一个哲学概念…… 所做了一切的事情。这个真的是感激不尽啊。我知道人间有大爱,这个大爱是从上帝而来的。 这就使我们知道,这个专制它违背人性,必然要灭亡。所以我借这个机会向王广清大哥和何家维兄弟,还有所有亲人朋友……当然我家兄的努力是应该的……表示感谢!我在这里大得安慰。" 熊焱:继续为回国权利抗争,直到改变中国共产党的政策,或者它被改变—— 熊焱:"我通过视频看到我妈妈下葬的那个短暂的瞬间,我就……人生在世真是很短暂,好在我们还有永恒的盼望,所以我们才充满了希望, 但是,回国的权利是一个基本的权利,像我这样的人还有很多。有人说'熊焱,我们也有爸爸妈妈,他们都是八十多岁了',因此这个回国的抗争的路还是长期的,还要继续来抗争,直到改变中国共产党的政策,或者它被改变。" 可收听版链接: 以上自由亚洲电台"心灵之旅"访谈节目由张敏在美国首都华盛顿采访编辑、主持制作。 |

||

|

Posted: 14 Jul 2015 11:41 AM PDT

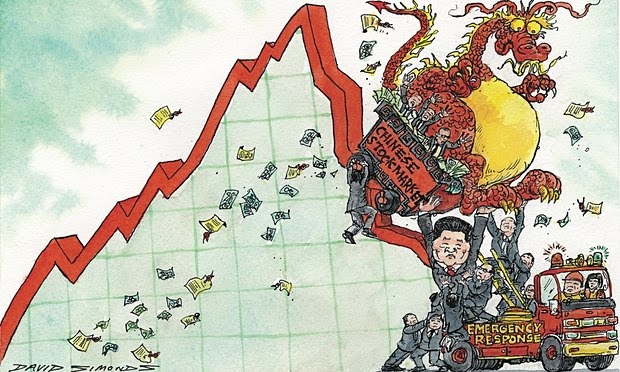

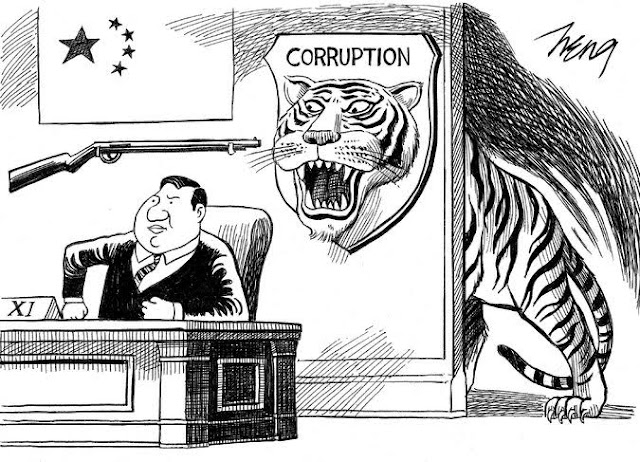

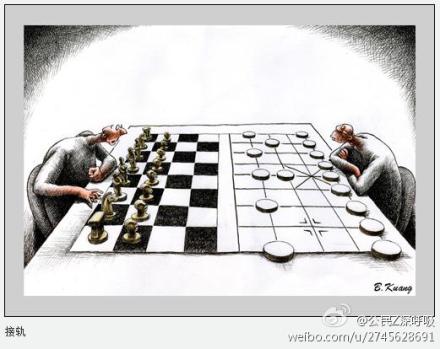

股市本应是市场的影子。狂起和暴落,都不是正常的曲线。通常把股市惨跌看成经济危机乃至社会危机的征兆,是有根据的;但是,这也适用于中国吗? 中国的股市是个怪胎,与普世股市迥不相同。第一,中国股票的市值,和企业的状况不搭界;第二,中国股市的指数,和经济形势乃至整个局势脱节。这两条,早已成为中国特色的真理,从老百姓到大人物,很少有人不知道的。 最新的证据就在眼前:过去十二个月,中国经济明明步入了缓行的新常态;但中国的股市却似乎被人"恶意做多",以青云直上之势,飚涨了147%,在六月十二日,居然攀上了5178点高峰!其实,那是祸根,算不得福音。过了高峰,连续两周,跌幅分别达到13%和15%。这也不见得是丧钟,需要冷静对待。 暴跌的影响无疑极为严重。第一,它损害了甚至断送了无依无靠的普通股民的生计。须知他们中有千千万万人,是上世纪九十年代被"买断工龄"的"下岗" [1]职工,除炒股外,别无活路。 第二,损伤了党国领导的面子。从无所不能到有所不能,不是容易适应的。 现在正在"托市"。对托市的成败得失,不宜言之过早,只能作些设想。 假设托市成功,领导的雄风无疑将可重振。令股民们不寒而栗的是,已经被吞噬掉的血本,还能失而复得吗?失去了股市的营生,从股市里被"再度下岗"的股民,今后何以为生?党国领导肯不肯拿出"托市"的责任心和财力物力人力来"托岗"? 假设"托市"成功,应能证明党国领导的的确确在资源配置中能起不可思议的作用。然则,三中全会的"全深改"呢,"市场在资源配置中的主导作用"呢?假设有人告诉我,"市场的主导作用"本来就是"党国的领导作用",我将毫不感到意外,但我将继续想不通。我没法不担心,"托市"的落实,将导致三中全会"全深改"的落空。 在托市中,据说已经打击了"恶意做空"的罪犯。希望根据依法治国的原则,把惩治"恶意做空"的法律,连同"恶意做多"的法律赶快公布出来。"恶意做空"和"恶意做多"是一个铜板的两面。没有"恶意做多",何来"恶意做空"?吃进是"善意",抛出是"恶意",天下有这种"法理"吗? 我不是股民,况又老眼昏花,对中国特色的股市一窍不通。任着毛泽东的性,不调查就应该"停止你的发言权!"幸好,《宪法》给了一切公民以发言权。因此,我要求主事者负起责任来,从长计议,使普普通通的(而不是充满什么神秘特色的)股市,也能在我国存在,为完全市场经济服务。 ——RFA |

||

|

Posted: 14 Jul 2015 11:20 AM PDT

随著中国股市止跌回升,舆论的焦点自然转向了如何评估此次政府救市的得失。此次政府为了救市,可以说"把吃奶的劲都使上了",不惜直接动用公安力量打击做空,引发了最多的批评。有人称这次救市是"暴力救市",有人认为是"粗暴救市",从这些词汇的选择不难看出,习李为救市付出了很大的政治代价。 一个在微信上被广为传播的总结可能代表了相当多中产和有产者的看法: "中国这次救市,表面上政府的力量似乎短期胜利了,但是长期来说,中国的信用已经严重丧失了,中国已经倒退了无数年。中国救市胜利了吗?没有。是一个很大的失败,是契约精神的毁坏,是市场化的倒退,是人民币国际化的失败,是亚投行前途的葬送。" http://news.creaders.net/china/2015/07/12/1555846.html#sthash.yUBKEY8z.dpuf 专业人士的批评更严谨,也更婉转。FT中文网发表刘胜军的评论,批评政府"强力救市"时机过早,手段不对,结果是救了泡沫而毁了信用,中国政府虽然"救市成功",却付出了"声誉代价"。 问题是,对这些批评,中国的当权者能听进去吗?我的判断是,完全听不进去。此次股灾,以李克强为代表的中共高层的市场派,有一种"与死神擦肩而过"的感觉。他们一想到"强力救市"可能遭遇的失败,就会产生一种后怕,就像当局当年六四之后的感觉一样。与身家性命毁于一旦的结果相比,损失一点"政府信用和声誉"实在是太微不足道了。况且,谁能证明若不采取不讲道理的"强权救市"措施,政府能像现在这样控制住大局? 因此,虽然中国政府此次"强权救市"付出了巨大的政治代价,但一个最严重的政治后果就是反而进一步强化了习近平的底线思维。在习近平看来,股灾的发生和救市的成功,都检验了"底线思维"是真理。 支持这个逻辑的一个事实,就是政府最近对中国那些投身维权的律师进行了一次规模空前的迫害。应该说,这个行动更代表了习近平的思维,而不是李克强的思维,因为李克强对市场经济确实是相信的,虽然他的信仰有点天真。习近平对市场经济的态度完全是为我所用。他的"底线思维"包含了必要时放弃市场经济,全面回到管制经济的选项。 如果这样的分析站得住,那么对下一步中国的股市和货币财政政策意味著什么呢? 我的判断是,"强权救市"的结果,有可能会让中国的当权者"一不做,二不休",继续推动股市泡沫。原因有这么几个,一,此时已无路可退,那些投资股市的散户已经得罪了,如果不把这场豪赌进行下去,地方政府和国企的债务危机还是没有办法解决,社保基金不足的难题还是没有解决;二,国际经济环境对中国依然是有利的,没有通胀的威胁,只有通缩的威胁,因此,中国继续增加流动性,风险可控;三,中共当权者,尤其是习近平代表的坚持"江山思维"的红二代,从来就不相信法治,不相信建立在程序公正基础上的社会正义。在他们看来,这套逻辑都是为美国和西方强权服务的。中国要崛起,要走自己的路,就只能挑战这一套逻辑。 叶檀在评论此次强权救市时指出,"建立资本市场游戏规则的过程,其实是一个清除凌驾于规则之上的特权阶层的过程,在任何一个社会都是如此。" 问题是,中国的特权阶层就是中共当权者,他们不可能为了建立股市规则而清除自己。那么,中共的豪赌会成功吗?我相信此次股灾严重打击了他们的信心。但"强权救市"的结果,也强化了他们继续赌下去的决心。 这意味著中国金融危机以及由此引发的政治危机有可能已经为时不远。由于美国乃至整个世界都没有为此做好准备,中国社会也没有做好准备,这场危机对中共政权的威胁将不会是直接致命的,而持续的动荡将不可避免。 ——RFA |

||

|

Posted: 14 Jul 2015 11:18 AM PDT 这个国安法公布以后引起很强烈的反应。7月1号正式通过的。早在5月底就看到有关报道。所以我一直注意这件国安法会引起一些什么样的后果来。所谓《国家安全法》,我觉得它最大的特色就是要把共产党的意识形态用法律的方式具体地保卫。因为共产党的意识形态早在毛泽东文革的时候就破产了,因为文革的时候把意识形态用得太过头了。所以今天意识形态显然不能起作用。但是共产党的意识形态千言万语说到最后只是一句话,也就是所谓'一党专政是不能放弃的'。所以,怎么样能够让这个东西实现?今天已经不能光靠空洞的意识形态,所以必须要采取法律的方式,采取法律方式以后就可以直接整治、惩罚任何国内国外想怀疑共产党领导的问题或者对共产党执政的问题。所谓国家安全从外表上来看海上的霸权、海上的安全、南北极的安全都要用国安法来保护。换句话说,这是形势下共产党想怎么样在国际跟国内建立绝对的权威,不用去和别人挑战就认为它所要保卫的跟国家安全有关东西,它叫做核心利益。'核心利益'这个字是它一直用的,可是它的观念不断在变。所以今天的核心利益已经不是20年前、10年前所说的'核心利益'了。10年前所说的是某些地方的主权不允许争辩。所谓核心利益就是你不允许跟它讨价还价的东西,这是没有商量的余地的,就是中国一定要的。所以从前关于台湾的主权、关于西藏的主权、新疆中国是建立绝对主权的地位,是不能放弃的。可是大家对它这个国安法一分析,就发现里面很多东西的扩大已经到了不可想象的地步了。 第一个就是一党专政,不能有任何人怀疑它,也不能有任何人说共产党不应该执政。所以这个一党专政就是国家安全最重要的事情;第二个当然包括一切主权,主权领土现在又扩大了,今天包括海上的一些岛屿都在引起国际上极端的敌视。不但包括菲律宾而且还包括越南以及美国;第三个当然就是它的经济发展。经济发展也是它认为没有商量的余的。为了经济发展它可以把一切作为政治目的,正如它在美国进行的许多科技偷窃,在它认为都是正当的,都是应该,都是属于人民利益的。因为他们打的口号永远都是以人民利益。你要看它的国安法讲来讲去都是人民利益,可是我们都知道所谓'人民'两个字的意思,共产党讲只是共产党本人,甚至还不是所有的共产党人,而是执政的那一小部分人,那一部分人士代表共产党。所以国安法的影响将来会很大。最重要的一点是伤害。 我们从国内讲,因为现在从意识形态讲很难讲某些话该说某些话不该说。因为今天共产党内部的思想也有分歧。所以意识形态不能解决问题。现在只能通过法律。如果订过法律以后他就说你说出任何话或做出的任何活动影响到共产党一党专政就是影响到国家的最大利益,就是核心利益。这样就必须用暴力把你取缔或者关起来或者下放或者用其他的方式惩罚,这个事情已经屡见不鲜了。用这个方式它就可以侵犯所有的人权,而且还打出口号说是为了国家利益。如果不惩罚他们国家安全就即刻陷于困难。不但如此,与国安法相关的还有一个新的法律也很快就要实现,目前已经出现了。这就是对于外国的非政府的组织在中国的活动,过去中国有许多人权的活动,包括环境污染活动都是靠许多国外非政府组织的人来帮忙。现在共产党有了一个新的控制外国非政府组织的活动。把所有非政府组织的人都放在所谓国家安全部手上控制着,一切活动都要经过地方警察通过。这些非政府组织以后越来越不能在中国起作用,也不能支持中国民权组织,这一切活动都不能进行了。因为这一切活动一进行好像都是对于共产党的政策、对于共产党的领导有一种怀疑的态度、一种质疑态度,同时还不只如此,共产党还有一个最新的与此相关的法律,现在还没有出现,不过很快就会出现了。这就是反恐,它在反恐的名义底下只要任何人对共产党有不利的行为或者不利的语言马上就可以打为恐怖主义范围之内。如果是涉及恐怖主义那一切活动就都是恐怖主义了。所以这是共产党另一个和国安法并行的互相关联的一套方式,这套方式是从前没有过的,从前没有用法律的方式。 现在共产党也提倡一种'依法治国',但是它这个法和西方普遍价值所谓的就是这个法律是独立的、立法是独立的。立法的人员是老百姓直接选举出来的,代表老百姓的意志,所以他们的立法就有法律的作用。这个法律作用是在政治之上,政治不能违背人民的立法。但是现在共产党不一样,在一党专政的立场上以它的方便建立一些法律,叫人这样做不要人那样做都是以它的一党专政为核心目标的。从前这些一党专政的方式都是通过意识形态就够,但今天不行了。今天社会很复杂所以它最近一连串的立法活动在国际上的反应是非常强烈,不但是关于海岛上的情况,就是在台湾也引起了强烈的抗议。台湾本来也希望跟共产党能够和平共处,然后维持现状。但是从以上这些我们就看出所谓国安法的这一切活动都是代表共产党的新的活动阶段。这个阶段跟从前毛泽东时代的意识形态支配一切是不一样的。它现在的意识形态必须要通过法律方式才能够施行,因为只有法律才能强制性地规定下来,意识形态不能只讲抽象的东西,不能讲具体的东西。我觉得这是值得大家好好想一想的大问题。 (RFA根据作者录音整理,未经本人审校) |

||

|

Posted: 14 Jul 2015 04:45 PM PDT 话说中国政府铁腕救市,那手段真是别国望尘莫及,笔杆子与枪杆子齐上,奇迹终于出现:7月9日开始股市风向立变,股指扶摇直上,直到7月13日仍然保持上升,担心中国股灾之祸甚于希腊债务危机的言论顿时从国际媒体上消失。 舆论开始讨论这种救市是否有损中国政府形象、对中国未来经济发展利大还是弊大之时,我倒是想到另一个问题:从应急手段的启动来看,北京其实是经历了一场应对金融危机的预演。 救市手段彰显政府极权本色 这次救市分两个阶段,第一阶段主要是任由证监会、央行在那里捣腾,因此办法也比较少,6月28日央行出台的降息降准算是大动作,结果股市不升反跌,在7月6日之后的三天狂跌之后,进入第二阶段,股市行情被上升到国家安全层面,不仅证监会、银监会、央行、财政部、国资委全体出动救市,就连公安部也出动力量"清查恶意做空势力"。如此强力救市,当然要有总书记习近平发出谕旨,否则无法启动"举国体制"。 7月8日午间,证监会紧急发出【证监发(2015)51号】文,推出两条措施:一是规定从即日起6个月内,上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。以上相关人员违反规定减持本公司股份的,将给予严肃处理。二是要求各证监局约谈近6个月内减持本公司股票的大股东及董监高管,明确以下要求,其中,减持5亿以下的增持比例不低于累计减持金额的10%;减持5亿元以上的增持比例不低于原减持金额的20%。 "举国体制"的威力果然不同凡响,立刻有655家上市公司公告增持回购计划,其他金融机构也闻风而动,中科、招商斥资约1.63亿增持三家上市公司,等等,证金公司通过注资、发债、同业拆借等多种方式获得的流动性支持,截止到7月9日已达数千亿元。 因畏惧国企反腐,从去年以来,国企高管们通过股市交易,将当年通过"经理人持股(MBO)"这一"国企改革"划拉来的股票"减持",今年上半年共套现5000亿。证监会既有令下,估计这些国企高管们不等证监会"约谈"就乖乖按指示办事。那些股票本来就是高管们利用"国企改革"空手套白狼弄到的,党中央如今只让吐出一小部分共赴国难,还给留下大部分,已经算是开恩了。 在"如朕亲临"的天子令牌压力下,"国家队"众志成城地"做多",与"做空"的市场力量(也说成是"外部势力")进行了一场人类股市史上前所未有的对决,终于战胜了2015年7月A股股灾,托住了股指(因为限制卖盘,所以不能称之为"托住股市"),稳定了包括中小散户在内的国内投资者的信心。 难怪2008年金融危机降临美国之时,《华尔街日报》有篇文章希望"党支部空降华尔街",戏称只有中共才能拯救美国股市。没想到一语成谶,七年之后,党中央降临中国股市,成功地托住了股指。 挽股市崩塌于既倒,习总"全能"形象获巩固 7月5日,北京多方救市不灵,一篇《万一2015年股市崩盘,会有什么样的后果?》的文章流传网上。该文预测:如果股市,房市,实体经济和银行系统都出现危机,那么下一个受到冲击的绝对是汇率。央行又毫无例外地双线作战股市与汇市。结果是人民币国际化就此休息,香港可能再次受到极大的冲击。 中国经历过十几轮牛熊翻覆,但习的决断力,以及他领导下的救市手段之蛮勇,绝非前两任总书记能够企及。 这次最大的特色就是让警察与国安力量介入救市。7月9日,新华社发布消息,称当天上午"公安部副部长孟庆丰带队到证监会,会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索,要出重拳打击违法违规行为"。 公安与国安力量介入救市采取了何种具体行动,外界不得而知,但据博讯7月12日引述"吾上天涯"一条信息,截至7月9号下午18时,国安局已查获特大地下钱庄286家。封堵,查封近3万亿现金。这笔资金"将以扰乱国内金融次序之罪名,收入国库",因为这条消息无别的来源,暂且视为"齐东野语",姑妄听之。 这次股市下跌一度非常危急,甚至带动了纽约股市下跌,让一些国际观察人士觉得世界金融危机将再度由中国股市引爆,因此对被视为"全能"的习近平的控制能力产生严重怀疑。经过7月A股救市,人们对习的强势与决断力再无怀疑,有分歧的是对习的强势将对中国命运产生何种影响。 对救市抱持正面看法的人,大都在国内,认为救市不仅应该,而且避免了一次危机。一些评论委婉地提出要反思经验,不能再有下一轮。赞美救市的曲调不够高昂的原因,只是因为这场股灾本来就是"政策牛市"惹的祸,人们对此记忆犹新,官媒不好意思回避这一事实,只说"党啊,您在关键时刻率领全党全国人民成功地平息了灾难"。 对7月A股救市抱持负面看法的,除了希望危机能推动改朝换代的人之外,还有希望中国能够通过市场化改革成为市场经济体制国家的海外投资者。他们希望中国提高市场化程度,融入国际大家庭,减少与世界各国经贸交往的障碍。这类看法,以《金融时报》7月13日《中国救市举措威胁人民币改革》为代表,文中讲到一些人的失望:"执政的中共最终无法放弃对中国经济和金融体系重要方面的控制权。……在华的外国投资者也常常发出抱怨:他们现在发现自己正处于一个不友好的监管氛围下,大量官僚主义的市场准入门槛依然令他们感到沮丧。" 上述评价的分歧主要源于评价者与中共体制有无利益关系,算是体现了相对主义的精髓:全看你在什么时间,全看你处在什么地位,全看你与这一事件或人的关系。 世界重温1949年上海故事 2015年7月A股救市,与1949年5月以后,陈毅、陈云在上海与"不法奸商"(实际也是"市场力量")对决相似。 1949年5月25日上海解放,陈毅、陈云奉命主政上海,在大半年时间里,围绕货币和商品,与上海投机商人面对面地打了三次激烈的攻防战,最后赢了个大满贯。二陈用了什么法宝呢?无他,动用了军事行动。 以第一仗"银元大战"为例,发行金元券的币制改革导致恶性通货膨胀,使人民对纸币失去了信心。上海解放后10天内,黄金、银元和美钞被大力炒作,银元价格暴涨了将近两倍,各种物价指数随之上涨,大米和棉纱涨了一倍多。南京路上的四大百货公司用银元标价,拒用人民币,"解放军进了上海城,可是人民币却进不了南京路"成了国际笑话。在军事管制委员会抛售银元平市无效之后,二陈商量并获毛泽东电准,决定采取断然的军事手段。先于6月8日,军管会通过报纸、电台进行"阵前喊话",要求商家接受人民币。10日上午,由上海市警备司令部司令员宋时轮亲领全副武装的军警,分五路包抄汉口路422号的上海证券大楼,搜查、登记了所有封堵在大楼内的人员名单及财物,然后集中训话,当场扣押234人,移送人民法院审判。 当时国内外舆论认为,"共产党军事一百分,政治八十分,经济打零分",银元大战后,二陈又在纱布大战、粮食大战中获胜,方式依然是动用国家机器力量同市场力量对决,上海滩上的各种"投机商人",轻则坐牢赔家当,重则丢了命。据红色资本家荣毅仁回忆,经此三大经济战役,海内外对中共的经济能力改变看法。 毛泽东对上海经济战役评价很高,认为其意义"不下于淮海战役",御笔亲书"能"字褒奖陈云。从此,陈云稳坐党内头号财经专家交椅,直至去世。 从1949年到2015年,时光流逝66年,但中共禀赋依旧未脱革命党本色。中国的毛粉们正在盼星星盼月亮,日夜盼望毛泽东重回人间,此次习总救市的强悍形象,应该让毛粉们看到了希望,看到了光明。 中国A股市场经历了这一轮从政策牛市到国安力量介入救市的波折,从西方自由经济的角度来看,中国离市场经济体制的标准更加遥远;从中国政府的角度来看,等于时光倒转60余年,重温1949年毛泽东遥控指挥二陈在上海与市场对决的历史。这种权力与市场对决经验的重温,相当于进行了一场应对金融危机的预演。 ——VOA |

| You are subscribed to email updates from 新世纪 NewCenturyNet

To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. |

Email delivery powered by Google |

| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |

新世纪 NewCenturyNet

- 南桥:把股市办成一本正经的国家大赌场

- 未普:习近平打造党天下?

- 胡平:“一中同表”之我见

- 野渡:四大妈因何妖孽:社交网络时代话语权的代际变化

- 2015香港書展開幕 《回到革命》亮相

- 野渡:屠夫与民间底层抗争 能力得到官方“认证”

新世纪 NewCenturyNet

|

Posted: 16 Jul 2015 02:10 PM PDT

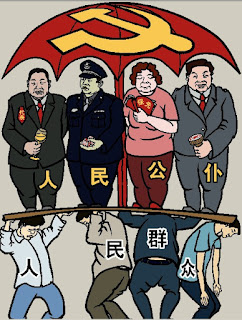

对中国国家安全的最大威胁不在颜色革命或疆独、藏独、港独,而在于除了共产党及其胁从组织之外,在汉人与维人之间,在大陆人与香港人之间,在穷与富、官与民之间,共产党不允许人们拥有其他的社会粘合剂。但事实将是:NGO越多元,国家越安全;一个视NGO为仇寇的国家,本质上是不可能安全,也不应该安全的。 习当局扼杀NGO 习近平讨厌NGO(NGO是非政府组织的英文缩写),他没有这么说,但他是这么做的。自十八大以来,中共当局对异议、维权、宗教、社会活动人士的镇压和迫害比江胡时代更加严厉,其特点之一就是:可抓可不抓的,沾NGO的必抓;可判可不判的,有NGO作后盾的必判,尤其是对于那些与所谓"西方敌对势力"——包括西方国家政府机构和境外公益性NGO——具有资金和业务往来的草根NGO头面人物,必严加惩处,以儆效尤。 比如,许志永及其"新公民"团队,郭玉闪及其传知行社会经济研究所,"女权五姐妹"及益仁平中心,他们都是珍惜公民身份、热心公益事业、热衷法治建设的民间温和派,一向并无激进主张,更无极端言行。按照江、胡时代传下来的维稳规矩,中共对此类人士的迫害镇压一般以是否具有政治上的对抗性或敏感性为标准。根据这个老标准,许志永、郭玉闪的言行或有"擦边球"成份,属于应该严密监控但尚不至打入大牢的边缘人物;而像"女权五姐妹"这样的人士,以其不涉时局、不具政治敏感性以及传统上属于左翼范畴的女权主义诉求,则几乎可以肯定地说,在江胡治下她们并不在中共维稳杀器的有效射程之内。但习近平当局对他们的处理虽仍保留些许差别,但基本上是一锅端、一勺烩了。 对习当局而言,许志永、郭玉闪、"女权五姐妹"的共同之处在于:都在体制外某个知名度很高的草根NGO旗下活动,都从境外NGO、西方政府机构或国内私营机构那里获得了持续且稳定的资金支持。想必这才是令当局如芒在背、如鲠在喉,必欲去之而后快之处。习当局整治他们,都是先找个茬子把人逮进去,以A罪抓人——通常都是套用"寻衅滋事"口袋罪,以B罪起诉,典型的欲加之罪,赤裸裸的司法迫害。而他们的真正罪名,其实是《刑法》不便于明文列示、当局也没办法公开指控的,或许我们可以称之为"行使公民结社权、组织领导公益NGO罪"及"接受境外合法资金、为中国公民提供公益服务罪"。试问,除此二"罪"之外,仁心义胆、品高德正的许志永、郭玉闪、"女权五姐妹"们更何罪之有? 还比如,著名投资家、网络名人薛蛮子、王功权等人,本是"中国特色社会主义市场经济"之中的成功人士,之所以天降横祸,突遭拘捕,真正的原因大概既不是"聚众淫乱"或"扰乱公共秩序",也不全是作为微博大v在公共网络空间行使了"皇帝披阅奏折"(薛蛮子语)一般的言论影响力,而主要是当局不忍坐视此类既有独立思想、又有社会名望的富人与体制外草根NGO结盟并成为NGO的背后金主,故对其施以打击报复。 逼走境外NGO饿死草根NGO 人大常委会向社会征求意见的《境外非政府组织(NGO)管理法》(草案二次审议稿)试图把习近平当局仇视草根NGO的政策予以法律化、制度化。如果该法不进行重大修改而予以通过,其必然后果就是:境外NGO在中国除了与中共官方及其所豢养的各种伪"社会组织"、伪"人民团体"——比如官办的各级工、青、妇组织,官办的慈善团体和各种基金会,各种"吃共产党饭"的事业单位、宗教单位、统战对象,各级作协、艺协、书协、影协、美协、记协、……,各种职业行业协会,包括最近由周小平领衔的网络作协等"五毛党"组织——之类展开合作,此外将在中国一无身份,二无伙伴,三无业务。但这还只是这部法律的次要方面,它还有更恶毒的立法目的。 这部法律对NGO充满恶意,恶意表面上似乎针对境外势力,但实质上,它的主要矛头仍是指向那些由中国公民自由结社而形成的草根NGO。攘外是标,维稳是本。对境外NGO而言,如果这部法律通过了,其作为非营利性公益机构的最大损失,无非是退出中国,不再关注中国草根NGO、不再拿自己的钱援助中国公民而已;而对中国境内艰难求生的草根NGO来说,则意味着他们最后一线生机也被粗暴扼杀,等待它们的,要么是被政府打死,要么是等着饿死。因为草根NGO一直有身份危机,也有资金来源障碍,如果它们不忠心臣服于党和政府,通常就找不到可以"挂靠"的主管单位,也就得不到民政部门的合法注册,而只能领取名实不符的工商企业执照,当然也就没有名正言顺的合法募捐途径。这就逼得他们除非找到境外资金支持,否则不能维持财务平衡。如今,习近平当局强行切断境外NGO对国内草根NGO的资金援助渠道,草根NGO必将哀鸿遍野,陷入弹尽粮绝的惨境。 扼杀NGO是极权主义思维 扼杀NGO是一种什么思维?是极权主义思维。希特勒、斯大林、毛泽东的极权主义政权虽然各有特色,但在消灭反对党、清除党内异己宗派、废除一切非官方组织方面,则是完全相同的。极权主义的组织特征并不是一党执政那么简单,他们的志向是要永久垄断一切组织资源,这比建设一党制要"远大"得多。 毛泽东、共产党夺取中国政权之后,最先失去自由结社权的是名义领导阶级及其同盟军工人和农民,工会和农会被中共顺理成章地收编成为党的附庸。土改、镇反、"三大改造"之后,中国传统社会的自组织机制与基层自治功能全盘崩溃。经五七反右一役,上层知识分子、"民主党派"也彻底丧失了组织机能。其后,毛之所以能够发动愚蠢之极的大跃进人民公社运动、猖狂之极的文化大革命运动,盖因此时中国一切"群众组织"、"人民团体"均已被共产党收于麾下,除了党组织和党的外围组织,中国社会已没有其他组织,从上到下完全失去了自主性集体行动的能力;五八年毛泽东甚至提议废除家庭而以公社代之,如果毛做到了这一点,"爹亲娘亲不如毛主席亲"就将成为体制现实,而历来以家庭为伦理上和政治上之基本组织单元的中华传统文化也将被毛共彻底毁灭。那的确是一个"新社会",特征是有党无社会。中国历史上还从来没有哪一个王朝对中国人民的自组织能力和基层自治功能的伤害比毛泽东时代更甚。 毛时代自然没有NGO,除了家庭,人们只能从"党和国家"得到认同、找到归宿。改革开放以来,毛式极权秩序渐次失效,中国先是有了以盈利为目的的个体户、私有企业、三资企业、跨国公司等经济组织,后来又有了以公益为目的的非政府组织,前者是经济体制的进步,后者则是政治与社会体制的进步。但中国的改革很不均衡,经济进步迅猛,政治与社会进步则非常缓慢,对外开放也极不均衡,对境外企业、工商资本的开放幅度比较大,开放条件也相对宽松,而对境外NGO的开放则关山重重,门槛很高、口子很小,推三阻四、举步维艰。三十多年的跛足改革、畸形开放积累下来,已经形成了经济重、人文轻,政府大、社会小,产业资本严重过剩、社会信任极度缺乏这样一种结构性怪状。 不幸的是,习近平上台以来对上述怪状不以为非,不仅不加改正,反而反向操作,走上了局部回归毛时代的复辟道路。习近平治下,当局不仅严控NGO增量,连本来就量少质次、且大多处于惨淡经营状态的NGO存量也视为眼中钉、肉中刺,明压暗打,前方堵路、后方断粮,必欲除之而后快。近一段时间以来,当局扩大了统战范围,增加了四种统战对象,意欲与草根NGO争抢阵地。又大张旗鼓在社会组织当中建立党组,意欲全面剥夺NGO的组织独立性和业务自主性。种种倒行逆施体现了习当局只信专政不信宪政、只信共产党不信NGO的政治恐惧感,另一方面也体现了习近平内心深处挥之不去的毛式极权主义思维。 NGO越多元,国家越安全 斯大林把社会主义运动转变为极权主义运动,这本身就是一个讽刺,因为这种社会主义完全把社会功能丢到一边,它的体系里只有党国机器,而没有社会组织。苏联分解之后,很多人分析总结其解体原因,有人认为是西方势力作祟,有人认为是苏联经济体制失败,也有人认为是苏共高官搞特权和腐败所致,习近平认为是堂堂苏共"竟无一人是男儿"。这些分析并非全无道理,但都没有说到要害处。比前苏联更反西方、更穷困、更腐败的国家有的是,但分崩离析的并不多。苏联解体的根本原因在于共产党扼杀了公民社会,垄断了一切组织资源,以至于苏联的主权统一、领土完整、国家安全百分之百寄托于苏共、依赖于苏共,把宝全押在共产党身上,一旦共产党乱了套、垮了台,苏联也就立即四分五裂了。 反观美国,比苏联的种族多样性、文化多样性更加复杂,社会分化、利益冲突更加多元,但是,美国从建国时的十三个州一路扩大至五十个州,无论是换总统、换执政党,还是爆发经济危机、或发生民权运动,除了南北战争时期一度产生国家分裂的威胁,此外再未有过同类的国家安全危机。因为美国的领土完整和国家安全从来也不会寄托于执政党及其领袖身上,这一责任更多地是由五花八门、多种多样的公民社团来承担。由盘根错节的草根NGO所形成的亿万公民之间千丝万缕的社会联系,使得即使民主党或共和党都倒台了,美国也不会随之解体,任何一个强大的分离主义群体也休想瓦解这个由五花八门的公民社会所构成的复杂国家。 托克维尔在《论美国的民主》中对美国公民结社的多样性和广泛性十分惊异,且赞不绝口。他说,美国不仅人人可以经商办企业,还可以组建各种各样的其他社团,"既有宗教团体,又有道德团体;既有十分认真的团体,又有非常无聊的团体;既有规模庞大的团体,又有规模甚小气团体。为了举行庆典,创办神学院,开设旅店,建立教堂,销售图书,向边远地区派遣教士,美国人都要组织一个团体。他们也用这种方法设立医院、监狱和学校。在想传播某一真理或以示范的办法感化人的时候,他们也要组织一个团体。在法国,凡是创办新的事业,都由政府出面;在英国,则由当地的权贵带头;在美国,你会看到人们一定要组织社团。"托克维尔认为,不是政党,也不是选举,而是以NGO为主体的公民社会构成了美国公共生活的关键部分,而这也正是美国式民主制度能够把文化和利益差异很大的各色美国公民紧紧团结在一起的关键因素。这一经典论述对中国具有启示意义。 七月一日,中国通过了新的《国家安全法》。这部法律字里行间透露出习近平当局对外国势力、颜色革命以及疆独、港独的忧惧心理,但是,习近平显然并不理解一个共和国的安全不系于执政党,而主要系于公民社会的道理。比如港独,如果香港的NGO也可以像香港资本一样自由地向大陆扩展,如果大陆公民可以自愿地支持、批评甚至参与香港人的社团活动,那么,陆港两地的公民认同与公共生活将会丰富多彩,绝不会像现在这样内容贫乏、范围狭窄。当两地公民社会在微观层面逐渐彼此融入,港独自然失去市场,销声匿迹。 归根结底,对中国国家安全的最大威胁不在颜色革命或疆独、藏独、港独,而在于除了共产党及其胁从组织之外,在汉人与维人之间,在大陆人与香港人之间,在穷与富、官与民之间,我们这个国家并没有其他超种族、超地域、超政治、超利益的社会粘合剂,共产党不允许人们拥有其他的社会粘合剂。但事实将是:NGO越多元,国家越安全;一个视NGO为仇寇的国家,本质上是不可能安全,也不应该安全的。 2015-7-3 ——原载《动向》杂志2015年7月号 |

||

|

Posted: 16 Jul 2015 02:07 PM PDT 在继续坚持还是逐步背弃四项基本原则这个大是大非问题上,我是醒悟得较晚的一个。直到投身于八九学潮和民运,我仍然倾向于在坚持四项基本原则的大前提下,力促为政者顺应民意,痛下决心,革除弊端,再创新绩。 是震惊中外的六四屠杀,使我不可逆转地改变了上述倾向。而东欧巨变又使我看到了新制度替代旧制度的非常现实的可能性。我一向以为不可替代的共产党被别的社会力量和平地替代了,结果地球照转,天没有塌下来。 我于是反思"四项基本原则"这个所谓的"立国之本",发现它们其实是四项特权原则: 坚持社会主义道路,就是坚持公(党)有制享有凌驾于其它所有制之上的特权; 坚持无产阶级专政,就是坚持"公仆"享有凌驾于"主人"之上的特权("主人"反特权争人权,就要被"专政"); 坚持共产党的领导,就是坚持共产党享有凌驾于其它党派之上的特权; 坚持马列主义毛泽东思想,就是坚持马列主义享有凌驾于其它学说之上的特权。 因此,如果真能做到坚持四项基本原则,就会从根本上断绝中国进入以尊重和保障人权为基石的市场经济、宪政民主、多元文化之现代文明社会的希望之路。这于共产党不见得大有利,而于民族则肯定大不利。 若于民族大有利,则只能让共产党受委屈,非暴力地迫使它逐步减轻坚持四项基本原则之力度,再慢慢背离之,并最终抛弃之。这不等于说共产党就不能执政了。它不换或换个名字,经老百姓自由公正的投票,该在台上还可在台上。这个课题叫做如何和平地、大体渐变地(不可能完全排除突变)将现行国家制度演变成体现现代文明的新制度。 这个思路明显区别于以暴易暴推翻执政者的中国历史上的老套子。当然,它更是根本对立于如何千方百计地继续坚持四项基本原则、确保现行国家制度长治久安的应对之道。我清楚知道,共产党内的极左派和单纯经济改革派,及社会上的一些人是力主继续坚持四项基本原则的。他们在经受东欧剧变的巨大震撼之后,铁下心来不撞南墙不回头。 六四镇压后被抓到秦城监狱里的人也在反思。据我所知,有很少几个人认为血债要用血来还,出去之后要提着脑袋搞暴力革命。绝大多数人赞成中国走和平演变之路,通过政治、经济、文化方面的非暴力抗争,在迫使共产党难以坚持四项基本原则,促进民间社会发育和成长的同时,自身得以不断成熟和壮大,形成具有历史资格和足够影响力的政治反对派,最终和平地结束专制制度,确立宪政民主制度。 然而,令人难以想象并实难接受的是,陈子明先生于1989年冬到1990年春在秦城监狱所作的反思,即《十年改革反思》(以下简称《反思》),却是要"党和政府"继续坚定不移地贯彻"一个中心,两个基本点"的国策,纠正和克服威胁到现行国家制度长治久安的若干弊端,以建成具有中国特色的社会主义现代化强国! 我还清楚记得1992年夏天拿到《反思》油印本时的欣喜之情。然而读着读着,直觉得味道不对。读罢掩卷,则是五分震惊加五分困惑。当时,我反复问自己,陈子明先生的《反思》,说的是真心话吗?要说是,那为什么作为阶下囚的陈先生还那么棒打不退地钟情于四项基本原则?要说不是,作为钦定的八九民运"大黑手"的陈先生,又何必要隐瞒自己的真实观点,向"具有远见卓识和高超的政治艺术的老一辈政治家"(第16页)"邓小平同志"、"陈云同志"大说违心话? 最近听朋友说,陈子明先生坚持他在《反思》中阐述的基本观点。这么看,他当时说的是真心话。不过这一来,又和他眼下自我认定的角色——政治反对派相冲突。因为,说一个忠诚于共产党基本路线的人是共产党的政治反对派,乃是很荒唐的事。难道我们竟能说,陈子明先生在《反思》中要"党和政府"继续坚定不移地贯彻执行党的基本路线,正是体现了他对"中国民主进程的最有头脑的"推动,体现了他的"政治智慧和深谋远虑"吗?无论如何,我是看不出这一点。 那么,到底陈子明先生作的是什么反思,他算不算共产党的政治反对派,还是让我用《反思》本身来说话。我认为,列出以下8条,就足可得出结论了。 陈子明先生在《反思》中, 1、要求党和政府继续坚定不移地贯彻"一个中心,两个基本点"的国策。 在全书第五部分"十年总结"中,陈子明先生阐述了改革十年的四条成功经验,要求党和政府继续坚持和发扬。第一条成功经验是"稳定高于一切"(第163页),而"十年以来,党和政府贯彻'一个中心,两个基本点'的国策始终坚定不移,这是社会政治稳定的根本保证。"(第164页) 2、完全认同共产党提出的目标蓝图。 陈子明先生在论述第三条成功经验"改革服从发展"(第174页)时,完全认同共产党提出的发展目标。他说:"我们在今后五十年到一百年时间内的发展目标是:摆脱贫穷与愚昧,赶超世界发达国家,把我国建设成为一个具有高度民主、高度文明的社会主义现代化强国。"(第174页) 3、响应邓小平号召,通过发展马克思主义来坚持马克思主义。 陈子明先生十分赞同"邓小平同志"的号召:"马克思主义要发展么!"(第45页)。陈先生说,对马克思主义,"只有发展才能坚持"(第48页)。他指出,马克思主义有"一种为其他理论体系望尘莫及的无限生机和自我修复功能。"(第185页),"官方的"马克思主义理论家"把马克思主义重重保护起来",是"自毁长城的蠢举"(第185页)。他满怀忧患意识地提请为政者注意:"站在马克思主义的角度看问题,'发展论'不仅在理论上是无可非议的,在政治上也是适宜的。如果不能坚持以马克思主义的观点、方法来对待马克思主义理论本身,最终将会使人们丧失对马克思主义的信仰,动摇权力合法性的意识形态根基,威胁到现行国家制度的长治久安。"(第48页) 4、呼吁发挥计划优势,更好地建设社会主义。 陈子明先生说:"以有计划的发展取代生产的无政府状态,本来是社会主义的基本优势所在。当没有能够自觉地发挥出这一优势的时候,过去搞革命、搞建设靠的又是什么呢?主要是政治优势、群众优势、组织优势等。这些优势我们今天仍然要继承和发扬,但也要清醒地看到,随着时代的发展,计划优势的作用将越来越重要,以其他优势来弥补和掩盖计划上的无能已经不允许再继续下去了。"(第194页) 陈先生大声疾呼:"在社会主义建设的新时期,我们必须把发挥计划优势提到最重要和最紧迫的议事日程上。"(第195页) 5、认定共产党不可替代,且要加强其组织建设。 陈子明先生说:"我们说中国共产党是一支不可替代的力量,因为它是当今中国唯一完整的一个组织系统。"(第202页) 他还说:"基层党政分开是必要的,'党要管党',而且应当进一步加强基层党组织的建设,使每一个支部发挥战斗堡垒的作用。"(第149页) 6、完全认同官方对邓小平的评价。 陈子明先生说:"邓小平同志的真正权力","来源于他的崇高威望和丰富经验,他的真知灼见和气魄胆略,不论担任职务或者不担任职务,他都是中国改革的总设计师和掌舵人。"(第148页) 7、赞扬共产党的干部"四化"标准顺天时,合人心。 陈子明先生说:"干部'四化'标准的提出,顺天时,合人心。"(第36页)对"四化"标准本身的缺陷,陈先生仅指出一处,即"专业化"标准的适用范围缺乏必要的限定。此外指出了在"年轻化"标准的贯彻执行中,存在一定的偏差(第36页)。而对"四化"标准的第一条"革命化",即"四项基本原则化",陈先生未作任何批评。 8、不改初衷,一如继往地对共产党的开明抱一种信赖和期待的政治态度。 陈子明先生的《反思》是专门写给"党和国家领导人"看的,就是说,上了一个折子。"而'上折子'这个动向本身,就体现出一种信赖和期待的政治态度。"(第85页) 而且,在折子的字里行间,也清晰地透露出作者对共产党的信赖和期待: "因此,我们的党、政府以及一切企事业单位和群众组织的领导人,更应当努力提高自己的思想政治工作素养,恢复过去的优良传统,学习国外的先进经验,把思想政治工作提高到一个新的水平。"(第153页,着重号为引者所加) "相信党和国家领导层及其智囊班子中的人们,将会拿出胜过本文百倍千倍的反思成果来,并进而上升为改革的理论和计划。"(第212页,着重号为引者所加) 如果上述8条是对《反思》中有关基本观点的客观描述,那么,我对陈子明先生所作反思的基本认定:如何把四项基本原则坚持得更好,就站得住脚了;陈子明先生是不是共产党的政治反对派,也说水落石出了。此外,当我看到陈先生在《反思》中未曾指出中国的腐败是制度性腐败,认为"乱世则用猛刑"即可制腐(第44页),以及申明"人们的社会存在决定社会意识仍然是马克思主义颠扑不破的真理"(第129页)等等时,也就毫不奇怪了。 3年前,我在震惊与困惑之余,曾经想过要立即写下自己的质疑,交给帮助陈先生发表《反思》的他的几个朋友。后来又转念,觉得等陈先生出狱后再谈不迟。如今,陈先生回家已一年有余,我闻知他既公开地以政治反对派自许,又执着坚持自己在《反思》中的基本见解,因此,写作本文就是势在必行了。 最后,为了切实遵守"尽量理解对方,力求避免误会"的游戏规则,我决定自今日起两个月内,本文只供私下传阅,不求公开发表。 1995年5月18日 于 北京家中 江棋生注:不是两个月而是十九年之后, 我才决定发表此文。 |

新世纪 NewCenturyNet

- 张千帆:“无宪法有宪政”的英国启示

- 长短论:没有担当何来自信?——写在“六四”26周年纪念日

- 管见:红二代的崛起与受挫

- 威廉姆斯:请中共党员法官回避—— 一次积极挑战伪法庭的律师行动

- 未普: 秃子打伞,无法无天——谈习氏依法治国

- 鲍彤:“藐视” 是顶层设计的一部分吗?

- 梁京:万里、习仲勋的幸运与习近平的不幸

- 台湾前總統李登輝日本國會演講全文

|

Posted: 23 Jul 2015 11:53 PM PDT 今年是著名的英国《大宪章》(Magna Carta)颁布800周年。1215年,约翰王在和教皇与法国的权力斗争中失败。国内贵族乘机反叛,并于6月15日迫使国王在作为停战和约的《大宪章》上签字。虽然约翰以及后来的国王不断反悔,但是经过反复斗争,《大宪章》终于确立了其在英国的基本法律地位。英国贵族谋反甚至联合法国等"敌国"共同对国王宣战,也没有被冠以"大逆不道"乃至"叛国"的罪名;及至成功之后,贵族们并没有像中国农民起义那样简单一杀了之、取而代之甚至内部为了争权夺利而自相残杀,而是仍然保证国王的基本安全和地位,只不过逼他签署了保护贵族权利的《大宪章》。这不能不说是英国封建贵族的智慧。 《大宪章》共63条,至今仍有9条仍然是有效的英国法律。这部800年前制定的宪法文件够长寿的,其长盛不衰的生命力本身就是极为了不起的成就,也彰显了普通法代代相传、承前继后的渐进传统。《大宪章》主要规定了教会自由(第1条)和"自由人"的自由(第2条),扩大了"御前扩大会议"(议会前身)的权力,限制了国王的征税权(第12、14条),并保证司法独立与公正(第39、40、52条)。为了监督大宪章的实施,25名大贵族还组成一个委员会;如果国王违反宪章,它可采取包括剥夺土地和财产在内的一切手段予以制裁。(第61条)作为一部封建契约,《大宪章》明确限制了王权,要求国王服从法律,并接受大贵族委员会的监督,御前扩大会议则具有高于国王个人的司法裁判权和批准征税权。 当然,这些早期的宪章仅限于保护贵族的法律权利,缺乏财产与教育的普通百姓则无权问津。随着资产阶级的兴起,财产权以新的形式扩散于整个社会,且整体教育水平不断提高,权利保障的范围也不断扩大。国王和贵族斗争不断,而在斗争过程中都需要通过利益交换"拉拢"新的支持者;大贵族将骑士和小贵族拉进议会,国王则笼络新兴市民阶层,政治参与的范围不断扩大。在阶级利益的冲突与斗争中,平等公民权的政治观念在欧洲重新产生。它一开始仅包括新的富裕阶层,然后于十九世纪逐步扩展到所有成年男子、妇女和非白人种族。正如弗瑞奇(Carl Friedrich)教授所说:原来局限于贵族与有产者的宪法权利获得了"民主化"。英国就是最早实行这类有限民主化的国家,尽管英国"宪法"一直没有成文化。自1215年的《大宪章》之后,权利的范围不断扩展。1628年的《权利请愿书》、1689年的《权利法案》以及1701年的《王位继承法》,构成了英国保护个人的生命、自由与财产权利的宪法性法律。 1688年的"光荣革命"是封建贵族和新兴资产阶级对国王的一次决定性胜利,为《大宪章》之后议会和王权之间延绵不断的明争暗斗划上了句号。当时,英王詹姆斯二世(James II)企图恢复天主教势力,遭到国会中代表资产阶级新教势力的辉格党(Whig)和代表土地贵族的托利党(Tory)联合反对。政变后,国王逃亡法国,斯图亚特王朝被推翻。信奉新教的荷兰王子威廉和玛丽(詹姆斯二世长女)被迎接到英国,作为国王和女王联合登上王位,从此确立了君主立宪制。 从《大宪章》到《权利法案》,四个多世纪的历程构成了英国近代立宪的主线。直到今天,英国并没有一部称之为"宪法"的法律文件,但是英国却被公认为一个宪政国家,从而产生了"无宪法有宪政"的奇特现象。其实,宪法的本质是社会契约,而近代意义上的"宪法"也确实是和契约联系在一起的。1215年的《大宪章》就是英国贵族迫使约翰王接受的一部封建权利契约。虽然这部契约限于保护封建贵族的权利,但作为世界上的第一部限制王权的"宪法",它仍然具有极其伟大的进步意义。这也说明了为什么英国没有一部成文宪法,宪政传统却生生不息,因为从《大宪章》到《权利法案》,英国已经逐步从权力斗争的丛林转变为现代契约文明。 建立契约社会的关键在于迫使统治者信守契约。这是为什么在历次政治斗争中,原先至高无上的国王权力不断受到削减,以至最后成为一个地地道道的"虚君"。在中国看来是不可思议的是,"光荣革命"之后,英国人居然从外国"引进"一位国王(当然是和本国公主联姻并联袂执政)。其实,当时欧洲国家的公主王子之间的联姻相当普遍,不少国王之间都有亲缘关系,和周天子下的春秋战国时代颇为类似。虽然不论大小,每个国家都是独立的,但是直到现代民族国家崛起之前,国家主权概念一直相当淡漠。在某种意义上,中世纪欧洲是一个"没有联邦的联邦制"。在整个欧洲历史上,从来没有实现过秦朝那样的大一统。除了短暂的军事征服之外,欧洲政治格局可以说是"一盘散沙"。正如历史学家威尔斯(H.G. Wells)所说,听上去不可一世的"神圣罗马同盟"只是辉煌一时的门面,实际上"既不神圣,也非罗马,更不是一个同盟"。在这种格局下,国内统治者的执政地位和权威远不如中国皇帝那么稳固,各国王权实际上面临着诸多邻国的竞争;如果国王没有做好自己的工作,到其它国家另外再找一个,或许不是那么不可思议或大逆不道的事情。而英国贵族和资产阶级之所以从外国引进国王,正是为了让国王好自为之、乖乖听话,可以享受优厚的王室待遇,但是不要动辄对英国的事情指手画脚。登基时,威廉和玛丽就被要求宣誓服从议会的法律,皇室行为受议会的限制和指导。作为一场不流血的宪法革命,"光荣革命"是英国政治史上的重要里程碑,为英国从传统和平过渡到现代国家奠定了政治基础。 契约和封建制具有某种必然关系,封建制对于西方宪政的发展发挥了重要作用。封建制的特征是按照封主和封臣的相对地位分配权利和义务,契约就是规定当事人权利与义务关系的法律文件。这种制度虽然不平等,但封建社会的权力关系是和中央集权制根本不同的。在中央集权制下,王权是至高无上、神圣不可侵犯的。至少自秦朝大一统以来,中国皇帝的权威从来不得受到任何挑战。即便儒家曾说过"闻诛一夫纣矣,未闻弑君也" 《孟子•梁惠王下》,但是实际上中国社会从来不可能出现一个超越的评判者,来判断某个皇帝究竟是"真龙天子"还是桀纣匹夫,因而最后还是由掌握全部国家权力的皇帝自己说了算,结果可想而知。在权力关系失衡的情况下,中央集权制只可能产生绝对的服从与压制,除了叛乱以外不可能有真正的斗争与妥协,因而也不可能产生契约传统,尤其不可能产生约束最高统治者的契约。 封建制下的君主权力再大,也只是国内最大的封主而已;封主的权利足以压倒封臣,但是他毕竟还是要履行自己的契约义务。虽然契约关系在实体上不平等,但双方能够形成法律上的互惠关系本身表明一种基本的地位平等;封主仍然负有一定的法律义务,封臣则拥有一定的法律权利,因而双方在不平等的契约面前仍然是平等的。法律地位平等的前提是双方实力的相对平等,而社会利益的公开较量也表明实力对比的相对平衡。至少封建国王的力量不如中央集权专制那么强大,因而不能要求贵族无条件的臣服。譬如在《英国的法律与习惯》一书中,13世纪的王室法庭法官布莱克顿(Lord Brecton)指出:"国王必须服从上帝和法律,因为法律造就了国王。"一旦和国王发生冲突,英国贵族总是试图用法律高于国王的理论限制王权。事实上,在近代西方,契约本身关系正是在不同社会利益的公开斗争甚至战争中逐渐形成的,而这在中央集权制下几乎是不可能的。 相比之下,中国历代皇帝永远是至高无上的;至于皇帝是否要守法、合宪,并不是一个那么有意义的问题,因为无论在理论上究竟应该权大还是法大,既然最高统治者的实际权力是不可质疑、不可制约的,因而实际上很难保证最高权力受到基本法律约束。在中国也不可能发生贵族反叛皇帝的事情,因为我们从来认为这是大逆不道的叛国之罪。虽然孟子也表达过"闻诛一夫纣矣,未闻弑君也"、"君为轻,民为贵"之类的民本主义理想,但是中国从来没有一个超然中立的判断者来判断某个统治者究竟是桀纣还是尧舜;最后还是皇帝自己说了算,而他显然不会否定自己的统治。因此,中国从古至今一直盛行最高权力信仰。这一信仰的自然后果是,任何时候都只允许一个最高统治者,所谓"一山不容二虎"。每当王朝末世、民不聊生之时,便发生农民起义,而起义者成功之后便取而代之,自己做起皇帝来,照样是一朝不容二主。即便偶尔发生分裂,出现了多个国家、多个"皇帝",也不过是各自占地为王、实行分治,而任何特定地域都只有一个最高统治者。在同一个社会中,我们从来没有在最高层次上通过政治斗争产生妥协,最后产生一部界定各自权利义务的契约──不仅历朝没有,而且近代也没有;革命党不仅没有和清王朝妥协,也未能和袁世凯及大小军阀达成妥协,最后通过"北伐"消灭了各地军阀,实行严格的一党统治;抗战结束后,国共也没能达成妥协,最后还是通过内战决一胜负。这就是中国政治斗争的一贯模式。 既然不可能通过利益集团的斗争达成妥协,这种模式造成了守旧或革命的两个极端。先是礼制的因循守旧,等到古礼完全过时了,又通过政治和文化革命将其一脚踢开,导致中国社会此后在道德真空和政治失序中经历长期动荡。如何从权力崇拜过渡到契约社会,仍是摆在当代中国面前的一个难题。 (本文作者张千帆是美国德克萨斯大学奥斯汀分校政府学博士,北京大学法学院教授、博士生导师,中国宪法学会副会长。) ——原载华尔街日报,网友推荐 |

||

|

Posted: 23 Jul 2015 07:55 PM PDT

二十六年前春夏之交,中共党内改革派、民主党派、社会团体、高校知识分子和大学生自发齐聚全国主要城市,人们举标语,呼口号,涌向街头,声援在京和平请愿抗议绝食的师生。这是八十年代"思想解放"深入人心的自发运动,表达了广大民众对政治现代化的强烈诉求。人们呼吁执政党反腐肃贪,实行民主政治改革,其声势之浩大,呼声之强烈,影响之深远,即便五四运动也未必能及。 迷信暴力把持权力的中共,出于对执政地位的极端不自信;把这场呼吁执政党反腐倡廉继而实行政治改革的民主运动,视作对中共执政地位的最大威胁,把走向街头和平请愿的青年学生视作最危险的敌人。惊慌失措之际,竟然下令野战部队围剿清场。六月四日凌晨,密集的枪声划破北京的夜空,轰鸣的坦克把追梦人碾得粉碎.......这是血腥的一天,一个中国人民永远铭记在心的日子;而中共则在中国历史乃至世界史上留下最可耻的一页。 习李新政十八大提出执政党的"三个自信"(道路自信、理论自信、制度自信),两年已经过去了,在又一个"六四"屠城纪念日的时候,这仍是一个不敢直面的话题,是一段企图被掩盖被抹去的历史。每当"六四"来临,我们总会向中共问一声:你们何时才有向人民道歉的勇气?何时才有历史责任的担当?何时才有公布事实真相的自信? 坦承历史过错、担负历史责任,是个人、政党、国家乃至一个民族发展道路上绕不过去的坎。是遮遮掩掩、欲盖弥彰,还是坦承公开,还原历史真相,乃至赔礼道歉、追溯责任,这才是 检验"三个自信"真假有无的最低标准。一个连错误都不肯承认的政党,一个对历史责任没有担当的政党,这种"自信"不知从何说起。 自信是一种信念,而不是给自己壮胆的口哨。要成为自信者,就要像自信者一样去行动;无论是建功立业的义无反顾,还是过失罪责的勇于面对。因此,自信绝不只是一种积极性,一种自我评价上的积极态度,它更是一种行动,一种对社会责任、历史责任的担当。这对政治家来说尤其如此。1970年西德总理勃兰特在犹太纪念碑前伟大的一跪,使德波历史积怨瞬间冰释,勃兰特跪下了,德国人民站起来了!这样有担当的行动,才有资格称之为自信。身为国民党主席的马英九,在国民党统治台湾六十多年后,毅然决定代表国民党向当年"二二八事件"的受难者道歉、认错,并悔恨道歉来得太晚。同样身负历史罪责的国民党,能为历史悔罪并承担政治责任;显示出国民党的勇气和担当,也显示出国民党在自我评价上的积极态度。 勃兰特的担当为他赢得了诺贝尔和平奖,马英九的道歉利于当年他竞选中华民国总统。这样的担当和自信,当然不是虚张声势的自我标榜,而是与人为善的谦卑和心系天下的心胸;它消除了仇恨,化解了积怨,为一个国家、一个地区带来了和平、希望和安宁。 可惜中共并没有这样的自信,于是就有因责任而对公布血腥清场真相的恐惧,因没有担当不敢面对亡灵的极度焦虑。标榜自信其实就是自卑,这种阴暗的心理最害怕阳光,最畏惧真相。他们不断要掩盖的岂止"六四"?即使是称之为一场浩劫的"文革",饿死数千万人的"公社化"和"大跃进"运动,迫害知识分子的"反右运动",何时有过公布真相和表达歉意一点意思?而真相公布和歉意表达,则是一个政党政治自信的基本所在。 如果自信,就要在改善执政方式、建设现代政治的进程中正视历史,厘清前任者的过失、罪责,对受害者主动道歉、平反,求得历史的宽容和人民的谅解。德国的勃兰特做到了,国民党的马英九做到了,那么自诩为"三个自信"的中共呢?只怕他们难有此勇气。如果他们真正有承担起历史责任的那一天,这个连自己都懒得当真的"自信"才可以说多少有点意思了。 ——原载《动向》2015年6月号 |

||

|

Posted: 23 Jul 2015 03:36 PM PDT

李鹏在政治老人面前嘀嘀咕咕可以成事,而在较为开放而自由的香港,面对议会政治,中共"红二代"既没有赵紫阳的风骨,也缺少邓小平的政治智慧,受挫并非意外。只不过,他们任性得很,不会甘心,也不会吸取教训。 "红二代"与开明力量势成水火 今年"六四"之际,李鹏及其家族的消息和传闻,让人想到,李鹏当年运用政治手腕打击赵紫阳,可以视为"红二代"在中国政治中显示身手,却一开始便与中共内部的开明力量势成水火。而后,香港立法会就政制改革方案表决,习近平当局指挥香港特区政府,强硬地弄成了僵局,方案被否决,而这表明,如今当权的"红二代",玩弄权力、黑箱操作很有一套,面对开放社会的大趋势,则鲜有政治智慧,与李鹏相比,未见得高明多少。 李鹏为中共保守派除掉赵紫阳立下大功,而他身系"六四"镇压与三峡工程两大事件,其家族在中国经济中苦心经营,羽翼依恃权力而丰满,如今则显出某种衰落之势。而江泽民,八九民运之际进京接任中共总书记,为站稳脚跟,走出重要的一步,是"六四"镇压后即匆忙对三峡工程表态,从而取得李鹏的政治支持。 曾庆红在十五届中央只是候补政治局委员、中央书记处书记,到胡锦涛的十六届中央才成为中央常委,但他在"红二代"中实力更为深厚,政治上更为老练。他为江泽民出谋划策,离间了邓小平与杨家兄弟的关系。身为"红一代"的邓小平,很骄傲地把中共第二代领导人扶上马,却被曾庆红暗算,未能在支持市场经济之后再多走一步,再度支持赵紫阳的盘算落空。到现在,暗中的江曾同盟仍若隐若现,仍有很大的影响力,显然比江李同盟更有实质意义。 保守贪婪"红二代"是腐败要角 于是,人们看到,"红二代"一出场,即带有浓重的保守色彩,而且立刻在经济、政治等诸多领域里张牙舞爪,大肆攫取权力与财富。自然,其中或许有某种不得已之处,因为开明的党政官僚在邓小平支持下打开了中国改革开放的局面,而邓小平打倒了胡耀邦、赵紫阳两任总书记之后,他支持的江泽民和胡锦涛,基本上仍为党政官僚集团中人。"红二代"自己掌权的时代尚未到来,先在经济和军队中布局。 腐败从官场蔓延到整个社会,发展到令人绝望的地步,其中,保守而贪婪的"红二代"是极其重要的角色。而另外许多没有或未能参与其中的"红二代",对此不免咬牙切齿。他们对于江曾合谋选择"红二代"习近平接掌权力很是高兴,对习近平的"反腐败"与"中国梦",更是倾力支持。 不过,习近平"反腐败"很讲究"精确打击"。对令计划、郭伯雄和戴相龙,形成欲打之势,未必都能真打,而看似打到曾庆红、李鹏门前,也很可能束手不打,至今真打的只是不知好歹而在政治上不大老实的薄熙来、周永康和徐才厚之辈。 "红色"家族布局,香港是其重要的一环,而中共力图控制"港人治港",突出特点之一,是为求稳定而依靠财团势力。这样,"红色"家族与港人财团携手,致使香港社会深层矛盾迅速发展起来,激起深刻的不满情绪,自然就会相应的政治表现。 中共隔膜共和,昧于宪制 香港政制之争,焦点在于中共恩准的所谓"普选"是民众只能"选"而不能"举"。据说民众将得到"普选",但是以普选制约香港政府的希望势必落空。 香港基本法明确规定,政改方案"须经立法会全体议员三分之二多数通过,行政长官同意",然后报全国人代大常务会批准。中共反其道而行,全国人大制定八三一框架,特区政府依此做出其"方案",交立法会表决。早有人士指出,这个如意算盘潜藏着宪制灾难,即全国人大常委自我矮化,造成特区立法会否决基于全国人大常委决定之方案的可能。然而,中共丝毫不为所动,依然强硬行事,强迫泛民屈服,结果搬石头砸了自己的脚。 在当今政治中,党派为实现其理念而寻求执政权力,是其应有的权利,而议员表达诉求,表达反对意见,乃天经地义。中共指责泛民人士争取候选资格为其"私利",它完全忘记了,苦心积虑限定小圈子垄断提名权,正是它自己的私利,而以"要么同意,要么踏步"威胁,"踏步"责任却完全落在反对者头上,则形同于黑社会流氓。况且,限制民主派并非始于此次政改,非直选之"功能组别"为其突出表现。泛民力量多年努力,在须经三分之二多数方能通过的事项上,有了否决的力量,而中共"聪明反被聪明误",隔膜共和,昧于宪制,这怨不得别人。 无情的现实是,表达反对的民意占到半数,而支持者中间,实际反对者其实不少,只是相信了所谓"袋住先"而只好委屈求全。视反对者为"千古罪人",是十足的狂妄。 香港这一役,尽管免不了仍有许多黑箱,毕竟言论与行动的较量均须公开,幕后黑手受到较大限制。李鹏在政治老人面前嘀嘀咕咕可以成就大事,而在较为开放而自由的香港,面对议会政治,中共"红二代"既没有赵紫阳的风骨,也缺少邓小平的政治智慧,受挫并非意外。只不过,他们任性得很,不会甘心,也不会吸取教训。 ——原载《动向》杂志2015年7月号 |

||

|

威廉姆斯:请中共党员法官回避—— 一次积极挑战伪法庭的律师行动 Posted: 23 Jul 2015 03:06 PM PDT

在大陆为政治犯辩护的律师,只要能够达到揭露与挫败当局政治迫害的阴谋,并且能够有效利用中共政权用来妆点门面的法律条文,变被动为主动,就能赢得了道义与人心。 六月十九日法庭上的斗争 2015年6月19日上午9点半,备受海内外关注的"广州三君子"( 唐荆陵、袁新亭、王清营)涉嫌"煽动颠覆国家政权"一案,终于在广州市中级法院开庭审理了。这天一大早,来自全国各地的声援者们,便聚集到了森严壁垒、如临大敌的法院大门前,其中一些公民特意穿着印有唐荆陵头像的T恤衫出现在了大街上。 是日,当局在法院周边地区布防了几十辆警车,多警种的警察、武警、便衣与保安控制住了通往法院的街道路口。开庭前,警方不仅已抓走数十个民众,而且还一度抓走了此案辩护律师葛文秀。 受三被告家属的委托,刘正清、张雪忠、隋牧清、李贵生、葛文秀、常伯阳等六律师,分别作为唐、袁、王三君子的辩护人。 9点10分,庭审刚一拉开帷幕,六律师首先就向法庭提出索要唐荆陵书写的答辩意见之要求。 紧接着,律师们又提出了去解除三被告身上所戴手铐与脚镣之要求。就被告身体上的戒具一问题,律师们当庭逼问审判长: "且不说最高院明确规定被告不带戒具受审,现实中薄熙来、周永康等高官均不戴戒具、不着囚服受审。如果平民就要戴戒具受审,那如何体现法律面前人人平等原则?" 经过一番唇枪舌战过,复又经休庭合议,合议庭才迫于无奈地同意解除戴在三君子身上的戒具;此外,也同意了唐荆陵律师的自辩词在法官审查后转交给其律师。此一阶段,法官与被告律师达成了暂时的妥协。 意在羞辱三君子的戒具被去掉后,庭审便进入到了公布合议庭成员及审委会成员名单的阶段,当审判长例行公事地询问此案被告与代理律师们是否申请回避后,高度蔑视这场非法审判的唐荆陵先生当庭表示道: 法院无权管辖此案,所以无需提出回避申请。唐的战友,即此案的另两位共同被告,也均表示同意唐律师的意见;随后,刘正清等五位辩护律师在表示了赞同唐荆陵的意见之外,也表达了将根据案件的进展情况随机决定是否提出回避申请的意见;当轮到隋牧青律师发言时,隋牧师单刀直入地向台上端坐着的几位法官如此发问了: "合议庭组成人员,是否为共产党员?" 胆怯心虚的合议庭显然不愿讲自己的共产党员身份,于是,六位律师们掷地有声地阐明了他们的观点: 三当事人,被指控为反对共产党领导,由共产党员身份的法官审理此案,既有失公平、公正之法律原则,难免会有意识形态偏见;也与案件本身有着明显利害关系;同时,也有违司法中立与正当性原则。因此申请合议庭回避。 经休庭研究后,审判长宣布驳回辩方的回避申请。六位律师们当即引用相关法律条文反驳了审判长的违法决定。当此问题陷入争论不休之时,三君子都果断宣布解除与各自辩护律师的代理关系。于是,一场仅有两个小时零十分钟的庭审丑剧,结果就被动收场了。依照刑诉法之规定,必须等待所有被告在15天内重新委托辩护律师后,法院才能再安排审理日期。 以子之矛攻子之盾的主动出击 6月19日发生广州中级法院的这次法庭上的战斗,表明了人权律师群体在与中共暴政集团进行司法较量的斗争中向前迈出了一大步,因而具有不可小觑的积极意义;同时,也极大地鼓舞了人民主动以法律作武器,向"以党治国"的统治者进行合法斗争的勇气。 众所周知,改革开放时代以来的中共,为了跻身于国际社会,就不得不耍弄两面派的手段蒙骗国际社会。在江泽民执政的1990年代,中共不仅签署了联合国的两个人权公约,而且每年还对外发布年度人权报告。中共如此自相矛盾的表演,客观上也为国内先后涌现出来的各种社会反抗运动从地下钻出来的机会,由唐荆陵律师与他的亲密朋友袁新亭、王青营所代表的"非暴力与公民不合作运动"便是近年来一支颇受人们关注的抵抗运动。 由于此案三被告都是基督徒,再加上他们都是公共知识分子,比如唐荆陵先生本来就是卓越的人权活动人士与著名的维权律师,袁新亭与王青营二先生也具有大学教师与出版社编辑的身份;所以,由他们所倡导的"非暴力与公民不合作运动",多年来一直沿着理性、温和与合法斗争的路径向前发展着。也正因为如此自,2014年5月中旬广州警方悍然逮捕了"广州三君子"之后,他们自然就在世界各地内获得了人们的普遍声援,在这一年来的香港街头游行示威活动中,人们都可看到唐荆陵的大幅照片,也可听到要求释放唐荆陵的呼声。 自建三江维权拼搏以来,尤其经历了今年的庆安等事件的考验之后,中国死磕派律师们已积累出来了一整套行之有效地对付中共法官的斗争经验。参加 "6.19"庭审的六位辩护律师,就是这一律师群体中的佼佼者。由于他们在法庭上与他们的三位被代理人配合默契,所以,此案开庭后不到几个回合,就挫败了中共法庭的一次政治迫害的企图。 中共的法官,如同其他国家机器的工作人员一样,几乎都是清一色的共产党员,此案律师依据中共自己制定的刑诉法的相关条文,紧紧抓住了法官并不具有合法审判主体资格这一点来主动出击,结果成功达到了向海内外揭露当局一次非法审判之目的。 对旨在迫害异见人士的"煽动颠覆"罪的案件中,是不能以是否打赢官司来作为律师水平的衡量尺度的,只要能够达到揭露与挫败当局政治迫害的阴谋,并且能够有效利用中共政权用来妆点门面的法律条文,变被动为主动;那么,就赢得了道义与人心。据此来看"广州三君子"一案中的律师们的出色表现,我们应当伸出大拇指给他们一个大赞。 ——原载《动向》杂志2015年7月号 |

||

|

Posted: 23 Jul 2015 01:48 PM PDT

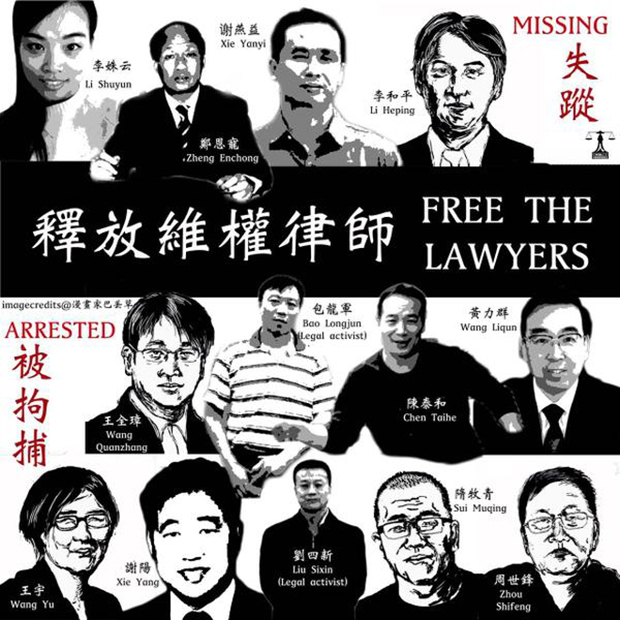

进入7月以来,中国大陆陷入35年来法治的最黑暗时刻。到目前为止,至少有30名维权律师被绑架、逮捕和失踪,除此之外,还有横跨20多个省份的200余名律师和维权人士被约谈和警告。 中国政府大规模迫害律师,引发海内外严辞批评。美国国务院批评中方"有组织扣留"一些"和平捍卫他人权益"的人士,《环球时报》因而发表社评说,美国方面的批评"像是粘在中国人脚底的一块泡泡糖","可以藐视"。这话虽出自臭名昭著的《环球时报》之口,其底气倒是像极了习近平。 中国政府的这种做法,等于是告诉全世界,习近平的依法治国,就是秃子打伞,无法无天。问题是,习无法无天的底气从何而来?他为何要迫不及待地撕掉依法治国的伪装?其目的是什么? 习近平无法无天的底气,首先来自于他手中的几乎无人可以挑战的绝对权力,其次来自于反腐及其积累的人气。萧瀚先生在他的"权力的龙变"一文中指出,反腐给当政者带来巨大的道德自负,而普通民众对程序正义的不敏感也授予当政者错误的道德光环,这双重的政治正当性毒酒会让当政者在使用权力时更加无所顾忌。 毫无顾忌的使用权力,且用突然袭击和让律师上电视认罪的方式,给全社会造成了极为恐怖的气氛。也许恐惧治国就是习进一步控制社会的手段。正像汉娜.阿伦特在她的《极权主义的起源》一书中描述的那样:"极权主义的权力只归属一个人,一方面是滥用权力,不受法律节制;另一方面,恐惧作为行动原则,统治者害怕人民,人民害怕统治者(575页)"。 至于习为何要迫不及待地撕掉依法治国的伪装,可能有好几个原因。习近平也许真诚地相信,让律师说话,天会塌下来。在他的眼中,律师不和党保持一致,便不利于党对法治的领导。关于这一点,18届4中全会公报已经说得再明白不过了:法治队伍必须首先忠于党。不忠于党的律师,都没有好下场。 如果再深究一点,中共当局害怕律师,还有具体原因。一些律师认为,律师的政治参与有几条途径:一是权力进入,二是上书,三是思想影响,四是街头行动。在任何一个正常社会,有思想并有行动力的律师都是推动社会进步的宝贵力量。而在中国,律师的权力进入几无可能,而思想影响和街头行动被看作是一种破坏维稳的捣蛋力量,这反映在当局对浦志强和周世峰等律师的指控上。 此外,大规模迫害律师,亦可能是习近平当局完成控制社会"顶层设计"的最后一步。在这两年多的时间里,当局一边反腐,一边频繁出台严控社会的各种条律和规章。笔者在"习近平打造党天下?"一文中,列举了中共这几年出台的控制社会的系列文件,涉及企业、高教、媒体、智库、互联网,NGO等。上述领域都被中共打压,现在轮到了法律界。而这次被抓的律师大都为弱势群体说话,为敏感事件发声,故被看作是守护公民社会的最后一道屏障。拿下这最后的屏障,当局可算基本完成对社会的全面控制了。 如此这般,习近平当局到底要干什么?阿伦特的关于极权主义的若干论述,或许能给我们某些启示。 她说:极权主义政府"究竟是一种权宜之计的安排,从暴政、专制和独裁的著名政治弹药库中借来了威吓方法、组织手段和暴力工具","或者是否相反的有一种叫做极权主义政府的本质的东西"(575页)。"极权主义统治使我们面对一种完全不同的政府。它实际上蔑视一切成文法,甚至走极端到蔑视自己制定的法律(例如,最有名的例子是1936年的苏联宪法),或者并不关心是否要废除法律(例如纳粹政府从未废除魏玛宪法)(576页)"。"凡是在它(指极权主义)崛起执政的地方,它建立全新的政治制度,摧毁一个国家所有的社会、法律和政治传统(460页)"。 习近平当局下一步如何走,且让我们继续观察。 ——RFA |

||

|

Posted: 23 Jul 2015 01:08 PM PDT

人民日报旗下的《环球时报》准确地把公安部最近的行动定性为"战役"。是的,这是一场战争,一场瞄准律师,进而向公民权利开火的战争。它在国内激起了强震荡,理所当然也引起了国际社会的关切,构成了当前舆论的一个焦点。 对此,美国国务院,国会和行政中国委员会的两主席,正在访华的德国副总理,欧盟,联合国人权调查员,相继发表评论,表达了关切、忧虑和希望。 名医会诊,千金难买。我们中国是当事人,上起主人,下到公仆,理应悉心听取,反求诸身,从善如流,有则改之,无则加勉。令人出乎意料的是,在《环球时报》上赫然登出了《美国反应可以藐视》的社评。 这种轻、慢、怠、忽,不负责任的言论,是对国际社会的侮辱和挑战。它也背离了毛泽东周恩来确立的"外事无小事",以及邓小平在六四后谆谆告诫的"韬光养晦"的原则,违反了中共自己的政治纪律。 即使是毛泽东,也不能不对美国在国际社会中的实力和威望心存顾忌。尽管为了对内,有时需要大言炎炎,但那也是色厉内荏,故作姿态。涉及美国的事情,毛泽东丝毫不敢轻忽,历来如此,更不允许门下的食客们自作主张,口吐狂言。 应该如实承认,各国对华的反应都是建设性的,启发性的。似乎"刺耳"的批评,其实也饱含着深刻的教益。我感谢美国国会和行政中国委员会两主席,他们提出了一个深刻隽永的问题:华盛顿的红地毯式欢迎应该为谁而设?作为美国的政治家和中国的诤友,站在美国立国的基础之上,为了维护联合国的宗旨,自当这样来提出问题和思考问题。 如何保障民权和实行法治,是我们中国在前进过程中绝对藐视不得的根本问题。要想较为顺利地解决当前堆积如山的各种大矛盾,绕不开这个根本问题。要想和其他国家合作共处,绕不开这个根本问题。要想无愧于联合国安理会常任理事国的职责,也绕不开这个根本问题。 用"藐视"来对待严肃的主题和回应严正的批评,显然是错误的。人们当然在继续观察:这是不是顶层设计的有机组成部分? ——RFA |

||

|

Posted: 23 Jul 2015 10:03 AM PDT

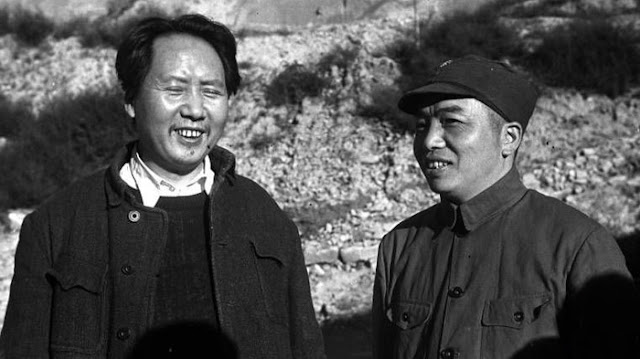

中国八十年代改革和开放如果没有万里在安徽支持农民包产到户,没有习仲勋在广东支持农村企业对外开放,邓小平的路线就完全可能输给陈云的路线,中国经济也就不会发生历史性的崛起。我相信,随著历史的真相越来越被后人知晓和理解,即使在中共之后,这两位共产党人的历史英名都不会受损,而习近平则很可能永远背上历史的骂名。 万里和习仲勋的历史地位,固然与他们卓越的人品有关,但我们都知道,投身中共革命者中不乏品格优秀的人,但绝大多数都没有万里和习仲勋那样幸运。很多人还没有来得及反思,就被中共血腥的内斗吞噬,或者被官场逆向选择淘汰。不少幸存者虽然从革命害人害己的残酷现实中清醒过来,但已经永远失去了弥补和纠正中共和个人罪错的机会,从而失去了自我救赎的机会。万里和习仲勋则不然,他们不仅有机会从整人和被整的切身经历中获得了反思力,而且,还借文革后中共高层的权力斗争重返权力,获得了推动个人解放和社会进步来自我救赎的机会。 万里和习仲勋都属于中共领导人中更富于人文精神,更崇尚自由和解放的一类,因此,对中共革命给农民带来的苦难,两人都有深切的罪感。如果没有毛死后中共高层的权力斗争,没有当时严峻的经济形势,这种人很难得到封疆大吏的权位。文革后的皖粤两省,是中国农村危机最突出的地方,安徽的农民吃不饱饭,广东的农民往香港跑。文革后中央的当权者清醒地知道,派平庸之辈去这两省主政,稳不住大局。于是才有了万里和习仲勋为改革破局的机会,而两个人都义无反顾地抓住了这个历史性的机会。 一旦天下升平,就容不得能臣和进取之士,这是大一统的中国不变的政治逻辑。而这个逻辑,必然会带来不可抑制的政治衰败和社会溃败。习近平的不幸就在于,他的政治经验和官宦生涯,基本上都发生在这个政治衰败的周期,而他被推上最高权位,更是与中国濒临危机全面爆发密切相关。 当然,习近平并非没有机会,因为正是他的父辈实现的改革突破,给中国带来了百余年来前所未有的机会:中国有了重建内部秩序和世界秩序的经济实力和全球影响力。 习近平的麻烦就在于,在政治衰败和社会腐败的大势下,他为了政治生存和仕途发展,不得不让自己的世界观和是非观做出适应性调整,否则,他早就在权位竞争中出局。即便是万里和习仲勋这两位改革的大功臣,为了子女和亲友的利益,也不得不选择了中国治世能臣退隐保全的传统之策。这虽然无可指责,但习近平显然从中得出了非常负面的教训。 习近平能否超越党天下的政治思维,推动中国政治的进步,党天下的政治思维,他个人迄今为止的言行和表现,令人难以乐观。这无疑增加了中国再度错失历史良机,重陷治乱循环的可能。果真如此,习近平自然逃不脱历史的骂名。 不过,今天的中国和世界已经和百年前大不一样,习近平超越不了自己,还不等于中国就不能走出治乱循环的宿命。如果事态的发展是中国超越了习近平,从而实现了政治秩序的历史性突破,那么习近平还是逃脱不了骂名。那么,习近平还有没有机会超越自己,像他的父辈那样建立历史性的功业呢? 无人能作出令人信服的预判。但我相信,他如果继续像现在这样坚持中央集权,而不是选任万里和他的父亲习仲勋那样品格的人去地方探寻出路,他将逃不脱历史的骂名。 有人会说,今天的中国已经找不到万里、习仲勋这样的人了。我不能接受这个判断。真正的挑战是,习近平这样做会不会像华国锋当年那样危及自己的权位。面对这个挑战,习近平需要的不仅是更多的自信,而是像万里和他的父亲习仲勋那样对正义和历史的信仰。 ——RFA |

||

|

Posted: 23 Jul 2015 10:35 AM PDT 李登輝日本國會議員會館演講 台灣第一人(全文)2015-07-22 19:43 《自由时报》 〔駐日特派員張茂森/東京22日報導〕台灣前總統李登輝今天下午3點在日本國會眾議員第一會館大會議廳,對著近300位超黨派國會議員演講指出,在他的時代,台灣成為亞洲轉型民主國家的代表,但是這個台灣第一次民主改革的成果已出現瓶頸,必須立刻進行包括推動憲改在內的第二次民主改革。 卸任總統後第七次訪問日本的李登輝今天以「台灣的典範轉移」為題發表演講,有286位超黨派國會議員和176位議員秘書出席聆聽,此為第一位在國會議員會館演講的台灣政治家。 李登輝指出,數百年來台灣都受外來政權統治,一九九六年總統直選之後才正式正式脫離外來政權的統治,他指出,台灣人不同意中國反覆強調「一個中國」、「台灣是中國的一部分」的主張,為了台灣的長治久安,「應該徹底釐清台灣與中國延續半世紀以上的曖昩關係」,八○年後代到九○年代,台灣透過長期經濟繁榮、社會分配公平性的發展,打破了「少數統治下的族群對立」的舊典範,取而代之的是,「多元族群共存社會」的新典範,此為台灣的第一次民主改革,但是這種成果已達極限,遭遇到無法跨越的障礙,目前台灣社會特別是年輕人要求包括推動憲改在內的第二次改革的聲音非常大。 李登輝進一步指出,現行中華民國憲法雖然規定總統由人民直選,但憲法對總統的權力範圍卻沒有明確規範,完全端視總統個人民主素養和自制力的狀態。依照立憲主義「權力分立」和「權力制衡」的基本原理,理應對民選總統的權力設限。 去年3月發起的太陽花學運讓台灣總統權力過度膨脹的問題清楚浮現出來,在馬英九總統的主導下,台灣與中國簽訂許多經貿協定,政府想用密室協商強渡關山,與中國簽訂「服貿協議」,從而引燃學生怒火,爆發佔領立法院議場這種前所未聞的事件,學生發起的示威遊行聚集了50萬人,人民要求改革的聲音越來越大。 李登輝強調為了打造台灣成為更成熟的民主社會,他想把餘生獻給台灣,他說,「我現在92歲,就算我高估一點,我能為台灣做事的時間大概只剩5年」,最後他表示,台日都把民主自由的價值觀做為最高價值,希望台日攜手合作為國際社會做貢獻,也期待日本繼續為台灣表達關心。 在閉門提問時間內,日本議員問李登輝「日本人目前還缺欠什麼東西」,李回答,日本的「武士道精神」放諸四海而皆準,其中最重要的是裡面的「誠實」與「自然」,如果持保持下去,他相信日本「可以領導世界」。 邀請李登輝演講到國會演講的日台年青國會議員聯盟發起,發起人包括日本內閣副首相麻生太郎、文科大省臣下村博文、自民黨總裁補佐官萩生田光一、前外務省副大臣岸信夫等超黨派重量級議員等四十人,台灣團結聯盟秘書長林志嘉立委賴振昌、周倪安等人到場聽講。 前總統李登輝日本國會演講全文: 台灣的典範轉移 2015年7月22日 文部科學大臣下村博文先生、岸信夫眾議院議員等先進,以及齊聚會場的諸位國會議員、秘書,大家好!我是來自台灣的李登輝。 今天,有機會在國會議員會館發表談話,感到非常榮幸。我想利用這個難得的機會,跟各位談談台灣如何建立主體性的過程,從中國式的「託古改制」到台灣式的「脱古改新」這種典範轉移,以及台灣今後應該推動的「第二次民主改革」和憲改。 一九二三年,我出生在台灣北部的淡水小鎮,接受過完整的日本教育長大成人。從少年時代到高中時代,有機會廣泛接觸各國古今先哲的典籍和言論,這是當時日本教育重視教養的良好遺產,我到現在還是感謝這種教育。 我在京都大學求學,後來只是一介研究農業經濟的學者。但是,緣於意料之外的偶然,蒙受後來擔任總統的蔣經國注意,他希望重振衰敗的台灣農業,我就因此踏入了政治圈。 料想不到的是,一九八八年擔任副總統的時候,由於蔣經國猝逝,結果讓我當了十二年的總統。這個偶然的機遇,我決定全力為台灣打拼,工作上自我勉勵,期待早日確立台灣的主體性,並提升台灣人的尊嚴。 一九四五年,統治台灣的外來政權日本,在第二次大戰中戰敗,被迫放棄台灣,台灣因此被戰勝國盟軍指派蔣介石接收佔領,開啟另一個外來政權「中華民國」的統治。 當時台灣所處的環境是,從強調「天下為公」的「大日本帝國」,突然轉變為標榜「天下為黨」的國民黨「中華民國」,新舊外來政權就在台灣進行交替。 日本統治不過五十年,台灣就進入現代化社會,突然由一個文明還不如台灣的新政權統治,當然會造成政治和社會的嚴重混亂。 突然間,人民對腐敗的國民黨爆發不滿,遭受武力鎮壓的二二八事件,原因就是台灣與中華民國兩種不同「文明的衝突」。 台灣數百年來都是被外來政權所統治。一九九六年,台灣第一次由人民直選總統,正式脫離外來政權的統治。日本人統治的時候,學生在教室講台灣話就會被罰跪,日本人走了,國民黨政權來了,台灣人還是受罰。我深深體會到「生為台灣人的悲哀」。 總言之,過去的外來政權如日本時代,台灣人和日本人相比就有差別待遇,但是頌揚台灣「回歸祖國」的中華民國,雖然把台灣人稱為「同胞」,但台灣人還是存在奴隸般的狀況,台灣人無法努力邁向自己的前程,也不能開創自己的命運。所以,台灣人之間便湧現「台灣人是什麼?」這樣的疑問。 日本統治時代的台灣人,學術上稱為「邊緣人」(marginal man),也就是說,雖然屬於不同的複數集團,卻無法完全歸屬於任一集團,而是處於各集團邊界的人,沒有個人尊嚴。 然後,二二八事件爆發,台灣人開始徹底反省自己是什麼?同時,台灣人應該建立自主政權而非外來政權的主體性。若非如此,台灣人就不能作為有尊嚴、獨立性的人。透過這個過程,就是自覺為「新時代台灣人」的醒悟。 在此意義上,「台灣人」之所以能夠建立穩固的「身分認同」,可說是外來政權統治下的產物,因為外來政權的統治,正是確認自己是「獨立台灣人」這種絕對意識的契機。 戰後統治台灣的國民黨中華民國,也是外來政權,而且,中華民國和中華人民共和國,都是中國歷史從黃帝以降的夏、商、周到明、清一脈相承的帝國體制。 這個體系被稱為「法統」,是正當繼承政權之意。這個法統之外,就是化外之民、夷狄之邦。五千年歷史的中國就是「一個中國」的歷史。 而且,這些帝國都一樣必須修正託「古」制度這種「託古改制」的思想。 現在的中華民國、中華人民共和國,都是中國五千年歷史的延伸,在我們看來,中國只是進步與退步的不斷重複的政體。所以,德國社會學家馬克思‧韋伯以中國為模型提出「亞洲式發展停滯」的理論,並非沒有道理。 孫文建立的「中華民國」,是一個具有理想性的新政體,可惜因政局混亂,理想無法實現,基本上還是延續中國法統的政體。中華人民共和國,雖然源頭來自蘇聯共產黨,但是既然在「中國」這一塊土地上建國,還是無法脫離中國文化的影響。 共產革命帶給中國的,不是讓中國擺脫亞洲式的發展停滯,也不是擺脫中國,而是一種中國傳統霸權主義的復活,以及癡心妄想皇帝制度的重現。 中國的五千年歷史,都是在一定空間和時間之中,一個朝代與一個朝代的連結體,就算是新朝代,也只是上一代歷史的延長而已。歷代皇帝大多忙於鞏固權位、開疆拓土和掠奪財富,很少為政治改革而努力,這就是所謂的亞洲價值(Asian Value)。 中國歷史上雖然也有幾次政治改革,可惜都失敗了。就整個帝王統治過程來看,每個朝代無疑都在玩「託古改制」的把戲。所謂的「託古改制」,其實應該說「託古『不』改制」比較貼近事實。 面對這種五千年的封閉帝王政體,魯迅曾有如下看法:「這是被囚禁在幽靈圍牆中,循環演出的戲劇;亦是在古國之中,螺旋前進的無聊表演」。 對於中國人的民族性,魯迅說得更精準,他說:「中國人不只『爭亂不為首謀』、『禍患不為元兇』,而且還是『幸福不為先達』。所以,所有事情都沒有辦法進行改革,沒有人願意扮演先驅者與開創者角色」,我認為魯迅的觀察相當精闢。 如前所述,中國法統的「託古改制」,顯然已經不被近代民主化潮流所接受。本人於是提出「脫古改新」的新思維,作為改革的方向。 「脫古改新」目的在切斷「託古改制」餘毒的亞洲價值,擺脫「一個中國」、「中國法統」約束,開拓台灣成為具有主體性的民主國家。 現在就來談談一九八八年本人繼任總統時,台灣國家戰略的背景。 國民黨政權遂行威權統治,當時台灣正是亞洲價值觀的樣本。政權內部包含了保守與革新對立、封閉與開放對立、民主改革與獨裁體制衝突,以及台灣與中國(中華人民共和國)政治實體的矛盾等堆積如山的陳疴。特別是人民要求民主的呼聲正與日俱增。 綜觀這些問題,涵蓋範圍非常廣泛,主要問題在於使用一部不適合台灣現況的《中華民國憲法》。要解決這些問題,只有從修憲做起。 當時本人兼任國民黨主席,國民黨在國民大會佔有絕對多數的席次,換言之,當時的國民黨是一部擁有絕對優勢的政治改革機器。 但是,問題出在國民黨內部的保守勢力。保守勢力緊抱着落伍憲法不放,不肯放棄「法統」地位,不肯順應民主改革的聲音,只想維持政權。 而且,國民黨當權派死抱著「反攻大陸」的迂腐野心,妄想有一天拿回中國大陸。 於是我心生一計,制定《國家統一綱領》,設計出「中國實現自由化、民主化、所得分配公平化時,始協商統一」的嚴格規定。 我認為,中國落實自由化、民主化的日子遠在未定之天,如果真的走到這個階段,到時再來談這個議題會比較好。因為制定《國家統一綱領》,過去對我心懷疑忌的國民黨當權派才放心支持我擔任總統。 在一連串民主化過程中,我雖然經歷無數困難,但是終能在全體國人的支持下,以及維持經濟成長、社會安定的過程中,完成不流血的「寧靜革命」。 我常想「建立讓人民安枕無憂的社會」,擔任總統的十二年間,戮力以赴,終於打造出差強人意的民主社會,這是個人畢生的榮耀。 修改中華民國憲法,立法委員(國會議員)全部由台灣人民選出,還有人民直選總統,都陸續獲得實現。 接下來,台灣不但打開民主大門,同時將「中華民國」推向「中華民國在台灣」的新位置。這時候,長期追求具有台灣主體性的政權業已成型。換言之,台灣已經朝向擺脫「一個中國」,以及終止「中國法統」的道路邁進,打破「亞洲價值」的神話。 而且,我們決不同意中國反覆強調「一個中國」、「台灣是中國一部份」這種主張。 為了解決此一歷史問題,消除對立因素,開創和平安定的兩岸關係,本人在一九九一年宣布終止《動員戡亂時期》,廢除臨時條款,停止國共內戰。互相承認對方為政治實體,台灣有效統轄台、澎、金、馬地區,中國有效統治大陸地區。 後來在一九九八年凍結台灣省,其實就是廢省。所謂的台灣省,是把台灣放在虛構與矛盾的位置,意指中華民國統治的廣袤大陸裡,台灣只是其中一個「省」。一旦處於這種狀態,勢將永遠讓國際社會誤解台灣與中國是同一國,本人主張台灣與中國各自存在,所以把台灣省凍結掉。 到了一九九九年,我接受德國之音訪問,進一步闡釋台灣與中國的關係。對於該媒體事先送來的提問,新聞局草擬的答覆是「台灣是中華民國的一省」,對於這種不易理解的表達方式,我拿出鉛筆修正原稿,明確宣示台灣與中國是「特殊的國與國關係」,清楚劃分台灣與中國的界線。 我認為,為了台灣的長治久安,應該徹底釐清台灣與中國延續半世紀以上的曖昧關係。說個題外話,這個「特殊國與國關係」,是我從某位日本外交官的談話中獲得靈感思考出來的表達方式。 台灣民主改革的完成,與中國關係的釐清,就是從「託古改制」轉移到「脫古改新」的過程,達成否定亞洲價值的目標,建立「新時代台灣人」的新概念;也就是,全面在價值觀上落實價值的轉換。 如果運用自然科學的概念,這種過程就是台灣的典範(架構)轉移。典範這個詞彙在日文中很難表現出來,或許可譯為「某個時代主導事務的思維方式和認知結構」。 例如,直到愛因斯坦提出相對論之前,科學家都是在牛頓力學的架構裏從事研究,宏揚該理論。但是時代進步了,出現牛頓力學這種典範無法解決的例外情況,舊典範主導的現象開始動搖,新典範的愛因斯坦相對論於是取代舊典範,導致根本性的變化。 把典範概念置入台灣社會來看,一九八○年代後期到九○年代,台灣透過長期經濟繁榮、社會分配公平性的發展,打破了「少數統治下的族群對立」的舊典範,取而代之的是,「多元族群共存社會」的新典範。 在政治民主化、權力本土化的變革同時,「大中國」這種虛幻的傳統意識形態遭受質疑,其結果,擁有主體性的「台灣認同」這種新典範就應運而生。 剛剛跟各位談到的是,台灣「脫古改新」這種歷史大業的成功,這是台灣的典範轉移工作。透過這個過程,台灣社會迎向新局面,進入民主社會的時代。但是,當時完成第一次民主改革的成果,近年來已發生很多瀕臨極限的情況。 一九八八年解嚴後,言論變自由了,國民黨的獨裁體制瓦解,二○○○年完成政權和平轉移。透過這種方式,台灣成為邁向民主最成功的範例,經濟上也走向自由化與多元化。這些都是第一次民主改革的成就。 但是,這幾年的民主發展呈現疲態,顯露退縮的徵兆。政黨間產生喪失理性的無謂對立,領導人變成不踏實、沒有責任感的政治人物;司法失去公正性和人民信賴。第一次民主改革的成果已達極限,遭遇無法跨越的障礙了。 民主化以後,二度政黨輪替的經驗,現在已暴露出民主體制的重大缺失。代議制度無法順暢運作,不能完全反映人民的心聲。政府不只追求國家和人民的利益,更有唯黨利是圖的現象。 而且,中央與地方政府沒有攜手合作,只要不著手新的改革,這種民主體制不但無法解決國家的重大問題,還可能引發更嚴重的問題。 社會上,特別是年輕人要求改革的聲音已經響徹雲霄。所以,台灣有必要推動憲改在內的第二次民主改革。 現行中華民國憲法雖然規定總統由人民直選,但憲法對總統的權力範圍卻沒有明確規範,完全端視總統個人民主素養和自制力的狀態。依照立憲主義「權力分立」和「權力制衡」的基本原理,理應對民選總統的權力設限。 去年三月發起的「太陽花學運」,讓台灣總統權力過度膨脹的問題清楚浮現出來。 當時,在馬英九總統的主導下,台灣與中國簽訂許多經貿協定,政府想用密室協商強渡關山,與中國簽訂「服貿協議」,從而引燃學生怒火,爆發佔領立法院議場這種前所未聞的事件。 學生發起的示威遊行聚集了五十萬人,人民要求改革的聲音跟著大了起來。 另方面,應該推動「緊急權條款」的設計。日本也是一樣,東日本大震災發生已歷四年,為了加強救援速度和物資配送,有人指出未明定政府暫時性集權的「緊急權條款」是日本憲法的缺點,中華民國憲法也有相同問題。發生大規模自然災害的時候,為了避免憲法保障的空白現象,實有必要儘早加以改善。 如同剛剛跟各位所談,我在總統任內推動第一次民主改革,瓦解獨裁體制,樹立民主社會,這點可說已獲得成功。 這些成果,讓台灣成為亞洲民主國家成功轉型的代表,這是我一生的榮耀與驕傲,但是我不會沉醉在這種驕傲裏。現在,第一次民主改革的成果已經遭遇瓶頸,台灣真的有必要進行「第二次民主改革」了。 我現年九十二歲,就算高估一點,我能為台灣做事的時間大概只剩五年。為了打造更成熟的民主社會,我想把餘生獻給台灣。 今後,台灣和日本一樣,都會把自由民主的價值觀視為最高價值,台日攜手為國際社會的發展做出貢獻。懇請日本國會議員諸位先生,繼續對台灣表達關心。 謹以上述談話,結束今天的演講,感謝各位聆聽。 |

新世纪 NewCenturyNet

- 胡少江:习近平和万里的三个不一样(附:万里的四大贡献)

- 王力雄:“一国两制”的失败(附:两难的“统战”)

- 王军涛:中美关系趋势逆转与前景

- 老庚:美国面临对华战略新选择

- 老庚:中美南海斗法与王岐山暂停访美

- 鲍彤:王岐山最不可能忽视的一句话

- 郑恩宠:人權律師已成中共的政敵

|

Posted: 24 Jul 2015 11:08 AM PDT

万里的去世引起了人们对改革年代的回忆。当然,上个世纪八十年代不是一个完美的年代,但它肯定是中国共产党执政以来中国知识分子和老百姓感到有希望的年代。在那个年代里,不仅社会充满了活力,中国执政党的高层也出现了包括胡耀邦、赵紫阳、万里、习仲勋、胡启立、田纪云等在内的改革群星。人们怀念那一代领导人,也自然会将现在的中国领导人与他们进行比较。 如果拿以习近平为代表的在任中国领导人和万里等改革派做一个比较,他们之间最大的不同表现在思考问题的范式不同。经过文化革命的逆境和对党内政治生活的反思,万里那一代改革派在考虑重大政治问题和制定重大政策的时候较少受意识形态的禁锢,敢于挑战党的既定政治和思想权威,能够从实际出发,按照常识办事,只要对人民有利的事情,对中国发展有力的事情,就敢于担当,敢于去做。 万里不仅在副总理和人大委员长的位置上力行改革和推动法治,在省部级领导岗位也干出了特色。例如,他在毛泽东仍然在世的时候便违反"圣意",不顾毛的宠臣们的不满,大胆整顿铁路秩序,清算造反派的胡作非为;又如,他敢于突破执政党关于"一大二公"的惯性思维,支持被认为是资本主义的家庭承包。这些与共产党的传统相违背的作为是习近平这一代领导人从来没有做过的。 习近平这一代领导人缺乏独立思考,他们成长的过程是揣摩上级领导人的意图的过程,是努力追求与领导意图完全一致的过程,这正是他们能够经历逆向淘汰而生存下来的全部诀窍。从这一代领导人上台以后的所作所为看,他们至今仍然生活在一种僵化的意识形态之中。他们是中规中矩的毛泽东的意识形态的继承者。挑战党的传统意识形态是他们连想都不敢想的事情。 第二个不同是,万里等改革派是自信和宽容的,他们愿意听取不同意见,保护和鼓励持不同意见的知识分子。1986年7月31日,在全国软科学研究工作座谈会上,万里提出"所有的政治问题、政策问题,都是应当进行研究的,在没有作出决定之前,都是可以讨论、可以争鸣的。"在会上他还脱稿对被保守派攻击的著名记者刘宾雁进行了保护,公开支持刘提出的敢于对党和政府进行批评的"第二种忠诚"。 与万里等人截然不同,习近平这一代领导人的一个重要的政治标签就是政治上的严厉镇压。最近一段时期以来,他们在政治问题上划定一个又一个禁区,对敢于批评政府的教师、记者、律师、网络大V等进行的镇压达到了三十多年以来前所未有的程度,与毛泽东时代的严厉的意识形态政策如出一辙。这种不允许讨论政治问题的做法,不仅与"法治"原则背道而驰,也充分表现了他们在思想、制度和社会层面的全面不自信。 第三个不同是对待人类社会普世价值的态度和对待前苏联崩溃的观点完全不同。万里等人对"自由、民主和人权"的人类共有价值观是持肯定态度的。他们虽然也主张中国应该根据自己的国情和经济发展水平,在政制发展上采取循序渐进的策略,但是他们对于极权主义的政治意识形态以及以国有和集体所有为代表的经济建设思路是持否定态度的,在他们眼中,一个保护私人财产、保护个人自由的社会才是中国发展的未来。 前苏联的保守派领导人试图通过政变来阻止苏联的改革进程,最终导致苏联的解体。对这一历史事件,万里曾经明确地指出,那是前苏联政权违背人民的意志,被人民抛弃的结果。他对此作出的最生动的评价是"活该"!这与习近平等人为苏联的解体大感惋惜和将失败归结为开放改革的态度大相径庭。由此可见,万里是一个遵从人性、拥抱未来的政治家;而习近平等现任中国领导人则是一些愿为被人类抛弃的极权制度殉葬的悲剧性人物。 【附录】 胡少江: 万里的四大贡献两天前,中国上个世纪八十年代改革开放最重要的代表人物之一万里逝世。继胡耀邦、赵紫阳先后去世之后,万里是最后一个离世的中国改革派的标志性人物。他的离去,标志著一个时代的结束。"胡、赵、万"曾经是上个世纪八十年中央领导层的"改革铁三角"。没有这个铁三角,邓小平的"改革开放"政策就没有高层追随者,就无法形成具体的政策和势头,也不会有随后中国经济快速发展的三十年。 万里在中国政治舞台上的主要贡献表现在四个方面。第一是他在文化大革命末期,没有屈从毛泽东继续坚持阶级斗争的疯狂政策,而是顺应民意,遵从常识,全心全意地支持邓小平的恢复生产、整顿秩序、改善百姓生活的务实方针。作为铁道部长,他不惧毛泽东宠臣们的淫威,顶住政治压力,克服重重障碍,努力恢复铁路秩序。他的做法很快遭到了毛泽东及其追随者的清算,本人也再次在政治上被打倒。 万里的第二个重要贡献已经广为人知,那就是在上个世纪七十年代末和八十年代初,从中国农村的实际出发,遵从中国农民的诉求,背弃他所在的共产党组织和党的最高领导人的荒谬意识形态和经济政策,支持和推广以农民家庭承包为核心的农业生产责任制。应该说,中国农业改革的创造者是中国农民,但是改革政策的政治支持者则是赵紫阳、万里等人。"要吃粮,找紫阳;要吃米,找万里"的民间歌谣,生动体现了这两位中国改革家对中国农民的贡献。 万里不仅是中国农业改革的支持者,主持制定了上个世纪八十年代中国一系列农业改革和农村建设的基本政策,而且还是中国全面改革的坚定倡导者。在中国农村发展突破了僵化的"人民公社"模式之后,他又运用中国农村改革的经验,坚定地支持胡耀邦、赵紫阳等人在城市继续推动改革事业,支持各省市的财政包干,支持中国对世界开放,引起国外的资金、技术和管理经验,支持特区和开发区的建设等。 万里的第三个贡献是坚定地主张削减党对意识形态的专制,让人民自由表达意志。上个世纪八十年代中国大学生竞选活动兴起的时候,他是反对动用行政手段禁止竞选活动的极少数书记处成员之一。在共产党的十二届六中全会讨论《精神文明建设指导方针的决议》时,他是第一个站出来支持将"反对自由化"从草案中剔除的政治局委员。也正是因为他的这一政治立场,使得保守派政治老人对他极不放心,从而坚决反对他进入十二届政治局常委会。 万里的第四个贡献在于他在一九八九年那场政治风波中对学生的保护和对镇压行动的无言抗议。他在加拿大的公开谈话中肯定学生的爱国立场,这与李鹏等人在国内的强硬立场形成鲜明对比。也正是由于他的这一立场,他在回国后遭受到邓小平等人的训斥。其实,一九八九年在万里的政治生涯中也是一个分水岭,从那以后,他从一个乐观、活跃的政治活动家成为一个沉默的老人。这种转变表明了他的政治立场。由于各种原因,他无法做到拍案而起,但是他用消极的态度让全世界知道了他的立场,并从此疏远了他的老上级邓小平,保持了自己的政治晚节。 ——RFA |

||

|

Posted: 24 Jul 2015 11:05 AM PDT

《十七条协议》有一个模糊之处──规定的"西藏的现行政治制度,中央不予变更",没有明确指出是文明覆盖意义上的大西藏,还是当时西藏政府实际管辖的卫藏。不过也许不言自明。作为战败和弱小的一方,西藏不可能对已经被中共占领的区域提要求。当时康区和安多都在中共控制下。中共在那些藏区的活动,不受《十七条协议》的约束。 从这样的角度,中共认为它很好地遵守了《十七条协议》。虽然1950年至1959年搞的一些建设项目和经济改革对卫藏社会的某些方面有着明显影响,但是大部分影响是非正式的、间接的,只触及表层,没有渗入到社会深处……中国的法律主体部分从未在卫藏实施。 然而中共对分属于青海、四川、甘肃和云南四省的藏区,却按照与中国内地一样的方式进行统治。1955年下半年开始的"社会主义改造",一样扩展到那些藏区。从法律角度看似乎无可指摘。不过问题也就出在这,合法不一定合理。那些藏区虽然在行政上不属拉萨管辖,但是自古以来的传统、信仰、风俗、生产方式和生活方式都一样,血缘密切,来往频繁,突然有一天让他们进入完全不同的另一种社会制度,那会产生什么样的失衡和震荡,可想而知。 与现在的香港实行"一国两制"不同,五十年代中共统治的四省藏区与拉萨管辖的卫藏有几千公里不设防的接壤地带,地理上无法实现隔绝。"两制"之间时刻相互渗透和影响,结果成为激发藏人进行武装反抗的重要因素。 叛乱起于中共控制的藏区。藏人对汉人根深蒂固的不信任,使得当局做的任何事往往都被认为居心叵测——进行人口调查被认为是准备逮捕;为保护牧场消灭地鼠或派医生为藏人清除虱子,会被认为违反佛教的杀生禁令;开山修路或蓄水发电则是亵渎神山圣湖……小事尚如此猜忌,涉及到藏民族千年传统的社会改革,如何可能不让他们疑虑重重呢? 不过将发端于中共控制区的藏人暴动一言蔽之说成"藏族人民"集体起义,也失之简单。事实表明,暴动发动者和指挥核心主要是上层人士,中共改革威胁到他们的传统特权,使他们铤而走险。同时,毗邻的卫藏不进行改革,在对比之下产生的失衡感成为刺激反抗的重要因素。虽然下层藏民本有可能在改革中得到好处,他们之所以也大量卷入叛乱,一定程度是由于中共此前政策以"统战"为主,工作重心放在上层,下层社会没有得到动员,与上层的传统关系也没被分化瓦解。藏人百姓惧怕背叛传统所遭的"神谴",尤其是西藏中心地区不进行改革,使他们对改革更加迷惑不解和不敢信任。 另外,藏族社会既有政教合一传统,还有相当多的部族成分,寺院和部落都在发挥指挥作用。对于全民信教的藏民族来讲,以宗教名义向他们发出号召,一般是没有人能够拒绝的。普通农牧民世代服从僧侣和头人,很容易受到他们裹挟。 以行政区划搞两种不同制度,还给在四省藏区进行武装反抗的藏人提供了可进可退的根据地和后方支援,他们随时可以退到没有从事改革的卫藏地区休整和获取补充,那也是促使叛乱此起彼伏、层出不穷且不断扩大的原因。 有些研究者认为,如果不是以武断的政治边界对待当时在拉萨控制外的藏人,1950年代的西藏叛乱可能就不会发生。我同意以行政界线实行不同政治制度是导致藏人叛乱的一个因素,但是要实行"两制"就只能划界区分。而划界的问题在于,除非所划的界可以确保封闭,杜绝"两制"在民间层面相互渗透,只由高层进行理性往来,否则"一国两制"便不可能取得成功。 ——RFA 【附录】 两难的"统战"(王力雄)中共一九五十年代以"统战"为主要手段解决西藏问题──即以怀柔政策,争取西藏上层的合作,最终达到在西藏确立中国主权的目的。《十七条协议》签定后,毛泽东派遣当时的中共军委办公厅主任张经武以"中央政府代表"身份前往西藏。张经武属中共元老级人物,亦是毛的心腹。中共西藏军区作家吉柚权后来写书透露,张行前专门向毛泽东请示——要不要给达赖磕头?毛泽东的回答是,达赖要他磕他就磕。据说毛还笑着补充说:"不外乎磕个头嘛,这有什么?为了全西藏人民的解放,你就给他磕个头有什么关系?"这段小故事表现出毛泽东为达目的能屈能伸的风格。 当时中共对西藏的经营,主要立足与西藏上层合作,除了西藏政权依然归属噶厦政府,中共在西藏设立的各种机构也大量吸收西藏上层人士。对西藏政府拖延或拒不执行《十七条协议》,中共当时也以睁一眼闭一眼的态度对待。西藏方面反对的"军政委员会"一直没有成立;协议规定的藏军改编为解放军,仅仅是解放军向藏军发了军服,授了军衔,实质性的改编丝毫未动。 对西藏的"统战"至少在开始阶段取得了相当成功。年轻的达赖喇嘛一度几乎迷上了毛的新中国和马克思主义。他发现这些共产党人主张的平等、正义等和佛教精神相一致,甚至产生过想成为一个共产党员的念头。 然而,从治国角度把主权置于意识形态之上的统战,只有少数中共最高领导人心里明白。当时的中国日益陷入集体性的共产主义狂热,使得实行"一国两制"的西藏反差极大。被派进西藏的中国军人、干部或国家职工,看到"剥削阶级"在西藏仍然高高在上,他们作为革命者却被要求对那些"剥削者"表示尊敬,产生反感和抵触。 另外,在西藏搞"统战"始终存在一个根本性问题。"统战"策略虽然有效,却使中共无法得到真正在西藏立足的社会基础。因为不管如何妥协怀柔,西藏上层也不会相信不信神的中共会真心尊敬和保护他们。"统战"不过是猫玩老鼠的把戏。西藏上层与中共的离心离德是必然的,随时都在与中共进行明争暗斗。而同时,"统战"又不能给西藏底层社会的人民指出一个明确前景,普通老姓迷惑不解,中共一方面宣传底层百姓"解放",同时又与他们的主人建立联盟,因而也不会全心全意地支持中共。 1957年,西藏山南的一个贵族殴打了他的农奴,原因是那个农奴没有提供贵族所要求的乌拉差役。在传统社会,乌拉差役是农奴无条件承担的义务,贵族对拒绝乌拉差役的农奴进行惩罚是天经地义的。然而那个被打的农奴恰好已经被中共发展为"积极分子",还是基层干部。这使中共面临一个非此即彼的局面,不干涉显然符合"统战"和"一国两制",但是会进一步阻止底层群众与中共的合作,使"积极分子"疏离共产党的事业;反之,如果处置打人的贵族,无疑是对西藏传统制度的侵犯和破坏,使西藏上层对原本就使他们疑虑重重的中共更加不信任。这件事虽然不大,却有典型意义,以至于如何处理,成为中共在西藏最终选择谁为盟友的试金石。 中共最终进行了干预,下令凡是当了它的干部的西藏人,从此不再服乌拉徭役。这个决定进一步分化了西藏社会,孤立了西藏上层人士。虽然使"统战"受到损失,但是别无选择。中共已经逐步认识到,共产党从来都靠群众起家,失去群众基础等于是失去最大的"法宝"。与上层进行联盟,除了一时节约经营西藏的成本,结果却使中共无论在上层或下层,都不能获得坚定支持,也不能将西藏社会的上层和下层分化开来。而只要西藏社会的上层社会和下层社会依然保持固有关系,一旦有一天西藏上层与中共反目,西藏下层人民就会自然地跟随,形成全民族一致的反叛。中国对西藏的主权将因此始终无法获得稳定的保证。 ——RFA |

||

|

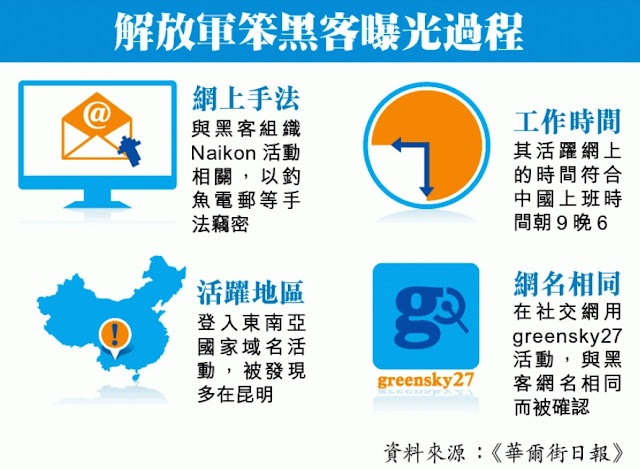

Posted: 24 Jul 2015 10:01 AM PDT 中美之间的冲突趋势,已经不再是美国制定的规则中的摩擦,而是越来越有崛起的专制中国要修改国际规则之争。从长期看,中美关系前景取决于中国政体的变化;只有民主化的中国才能确保不会与其他大国通过武力解决争端。 据说,21世纪最重要的国际政治事件是中国崛起为世界举足轻重大国,最重要的国际关系是中美关系。这种说法的背后隐含着一个判断:中美之间可能发生的对决冲突是21世纪国际政治走向和可能灾难的最大变数。如果中美关系没有灾变,就像美国与走向联合的欧洲之间的关系,中美关系就不会那么引人瞩目。人们关心中美关系会在什么时候、什么地方和什么话题上开始冲突。 中美间最近一段时间的冲突 今年6月,中美之间举行第7轮战略与经济对话,显现出中美关系最近出现的麻烦。目前,两大麻烦导致中美之间发生冲突。 第一个麻烦是网络安全问题。最近几年,美国各界频遭来自境外的网络攻击。为此,一些与中国合作的公司撤出中国以避免在中国的带来泄密问题,并寻求美国政府干预。直到美国政府部门也受到攻击并被盗取机要资料后,美国政府高调反击,一度甚至宣布,网络攻击与入侵等同,并公布通缉参与网络攻击的中国职业军官名单。此后,中美两国就网络安全问题一直公开口角、私下施压和暗中较力。 第二个麻烦是亚洲和太平洋地区的安全。这个地区的问题主要是中国在东海与日本争夺钓鱼岛和为了占领南海而建造人工岛屿。经过两国公开摩擦和高层私下协商,钓鱼岛暂时安静。但南中国海的冲突却日趋激烈。南中国海问题是二次大战遗留问题。战争结束前大国确立战后秩序时将这片海域划给中国。但南海地区人民独立建国后,也对他们的周边海域提出主权要求。有鉴于南海和东海冲突激化,美国重返太平洋,以平衡可能出现的破坏国际安全的势力。而中国针锋相对,开始大规模人造岛屿;中国想籍这些人造岛屿的十二海里巩固自己对南海的主权。这不仅是对抗美国区域安全措施,而且直接挑战国际航道的自由。目前,南海冲突向着更激烈的方向发展。 除上述两个冲突热点外,中美两国在军售控制、知识产权、人民币汇率、人权、司法合作等问题,都曾发生冲突,没有解决,可能再度成为冲突热点。 中美关系发展趋势和逆转 由于各种原因,中美两国自70年代初开始接触以来,冲突一直不断。但总体趋势是向着密切合作的方向发展。在合作的大势下,冲突是解决分歧或在分歧中共处的方式。贸易冲突更是经济彼此相关的后果。 1949年中共刚建立政权,毛泽东在冷战中两大阵营中一边倒的国策,特别是参加朝鲜战争,导致中美之间二十多年的隔离对抗。70年代初,为了对抗前苏联,中美两国开始合作。美国需要结束越战,而中国需要强大的盟友制约苏联。70年代后期中国开始改革开放,主要是在对资本主义的开放中学习西方特别是美国。中美不仅是国际战略需要、而且意识形态和制度发展趋势也降低合作障碍。中国发展经济的关键因素是美国。而美国需要中国配合维持国际秩序,这些都为中美双方提供合作的动力。 1989年中国军队以坦克镇压学生和市民民主运动,震惊了世界。中美关系一度危机。但老布什总统和美国的精英仍然坚信,与中共统治的中国合作符合美国利益和国际和平需要。后来,虽然美国战略界围绕对华政策,接触与围堵两派激烈争论,但主张接触政策的一方在商界和专业界的支持下获得胜利。起主要标志是1999年中国获得永久最惠国。此时,随着中国的开放和发展,美国需要中国的市场和廉价劳动力。中美在全球化中更紧密合作。 必须指出,中美的合作不仅有两国利益驱使作为动力,还有一个基本事实,这就是美强中弱的实力对比相差太大。中美合作中,不断发生纠纷和摩擦,但都不影响合作大格局。由于美国绝对优势实力,中方都要最后让步。有时,中方也会得到美国的让步和妥协。这也是因为美国自信中方不会因此而改变这一事实。至于中美制度差异,美国认为,会随着中国在合作中尝到甜头,因此逐步接受国际关系准则,这会迁移到内政改革,逐步减少制度差异。 然而,最近中美之间冲突却令中美关系观察家有些不安,这些冲突也许不再是不影响合作大格局中的小摩擦,而是中美关系大格局由合作转向对抗的转折点。 中美关系逆转的动因 中美合作大格局会逆转的主要原因是两个:中美实力对比变化和中国态度转变。 21世纪,中国经济快速发展,在全球经济排名不断靠前。现在已经是全球第二大经济共同体,赶超第一的美国也是指日可待。虽然中国的人均经济水平和技术、体制还有许多致命的问题,但中国党国专制体制的短期动员优势却比美国显得更能运作资源实现自己的目标,以及可以最大限度发挥现代化理论中的后发优势。这种专制体制的"后发优势"在军事实力发展中尤其明显。 大国实力对比发生逆转变化的情形,在国际政治史上是最让人揪心的时刻。因为实力变化会导致国际资源的重新洗牌和新老实力者争夺霸权的斗争。人类间的区域战争和全球战争大都发生在这种时候。唯一避免这种情况的是民主国家间无战争的规律。目前,中美实力对比的急剧变化让人们再度联想到国际政治史上的惨痛经验教训。 不过,尽管中美实力对比有变化,人们仍想在美国还占绝对优势的情况下做些事情,探索一些方式,避免中国能与美国平起平坐时中美的对决局面。这些努力因为习近平上台后的一系列作为而落空。习近平继承中共党国领导核心的大位后,力图有大作为实现所谓的百年梦。在对外关系方面,全面改变过去韬光养晦的姿态,在国际政治各方面都进取,南海造岛不过是其中显眼的项目。联合俄国是另一个重大转变举措。由于多年封锁信息和禁止自由讨论,中国底层民众被培植出强烈的民族主义情绪。而精英层则在无价值是非的现实主义思路指导下,比习近平的领导核心还要张狂地挑战、冲击和重新制定国际规则。 短期与长期的前景 中美之间的冲突趋势,已经不再是美国制定的规则中的摩擦,而是越来越有崛起的专制中国要修改国际规则之争。在美国仍然保持绝对优势的短期看,中美关系短期是否有对决冲突,取决于美国的态度。面对中国的态度转变,美国还没有完全相信,因此还没有大幅度修改以往的有麻烦时的互动模式。但已经有重量级的专家和政治家开始警告美国人民应当准备应对一个崛起的专制大国造成的挑战。即将到来的美国大选将可以看出美国精英层对华态度是否开始逆转。从长期看,中美关系前景取决于中国政体的变化;只有民主化的中国才能确保不会与其他大国通过武力解决争端。 ——原载《动向》杂志2015年7月号 |

||

|

Posted: 24 Jul 2015 09:53 AM PDT

如果北京政权继续挑战美国主导的世界政经秩序的话,美国对华战略不但会越来越强硬,而且很有可能在军事上会与中方发生冲突,到时就看北京如何接招了。 今年的战略对话气氛较往年紧张 七月下旬在华盛顿举行的"第七轮中美战略与经济对话",有一个十分有意思的现象引起笔者关注,即北京对此次对话十分重视,派出四百多人的庞大代表团出席;中文传媒也将此次对话作为重大新闻追踪报道,但与此相反的是,美国的主流传媒完全漠视此次对话,几乎没有多少报道,而前一阵有关中方在南海填海造岛的新闻,却在主流传媒中占据重要位置。传媒人对新闻是最敏感的,从美国主流传媒的报道看,美国人对所谓的"对话"并不重视,而对中国挑战美国的行动却十分在意。 从二零零九年开始,中美双方每年举行一次战略与经济对话,轮流在对方首都举行,今年是第七次,轮到美国作东。从历年的对话结果看,中美双方虽然各有所得,但中方的实惠远远大于美方。在经济、贸易、技术、文化、投资等领域,美方基于资本主义市场自由竞争的原则,除了武器、军火等敏感项目外,基本上向中方大开国门;而中方却以种种理由限制美方进入中方市场,尤其是金融、投资、互联网等重要领域,使得谷歌、脸书等公司与大陆市场绝缘,也因此让百度、阿里巴巴等独霸大陆,美方对此早已不满,加之习近平上台后大力推行"强国"政策,在东海、南海频频挑战美国的权威,引起美国政、军界的极大反感,而智库、学界要求检讨对华话战略,重新制定对华外交、国防政策的呼声不断,因此,今年的中美战略对话气氛较往年紧张。 从目前对话的结果看,虽然成果不少,包括南海形势、网络安全、两军空中相遇安全行为准则等都有涉及,但并没有消除美国对中国政府的不满及疑虑。据美国国务院公布的资料,中美双方在会谈中取得了一百二十七项成果和进一步合作协议,这些成果及协议涉及的面很广,美方将其分为八大类,包括加强双边高层对话以及地方政府交往,在全球与地区热点问题、环境保护、海事、健康、科学技术与农业等领域开展合作等。 美对中方"负面清单"十分不满 其实,在此次会谈中美国最为关心的是中美投资协定的谈判,美方对该协定期待已久,原因是中方早在加入世贸组织时就已承诺将在日后开放金融服务领域,却一直以各种理由拖延,引起美方强烈不满。金融业是美国在国际上竞争力最强的领域之一,同时却是中国最僵化、最脆弱的领域,一旦开放,很可能不堪一击。北京一直不肯开放金融业乃是意料中之事,但当初朱镕基为了加入世贸组织,在入世谈判时已公开承诺将开放金融服务业,白纸黑字写得明明白白,无法否认,因此以后北京的历届政府就实施一个"拖"字诀。然而拖得了一时拖不了一世,立下的承诺总是要兑现的,目前围绕中美投资协定的谈判已进入了紧锣密鼓阶段,双方交换了第一批"负面清单"(列入清单的项目不开放,此外全部开放)。据了解美方对中方提交的"负面清单"十分不满,因此在此次会谈后,双方约定九月份再次提交第二次清单。 中美投资协议被美方视为下一阶段中美经济关系中最重要的内容,为了促成中美投资协定的签订、让中方开放金融投资市场,美方在此次中美会谈中答应在国际货币基金组织审核、讨论特别提款权时,会尊重国际货币基金组织的决定,不会在人民币纳入特别提款权一事上为难中方,希望以此换取中方大幅开放金融投资市场。从目前的情形看,除非北京遵守承诺,尽快与华盛顿签订中美投资协定,拉拢华尔街大亨,利用华尔街金融财团的强大力量缓解美国军方对中国南海战略的反弹,否则的话,美方势必会加大对中方的军事压力。 如果跳开中美战略会谈及不久后习近平将展开的国事访美等具体日程,从更高层次看中美关系的话,美国目前已经到了重新审视对华关系的重要十字路口。1979年美国与中国建交,美国采取的是积极帮助中国进入国际经济、贸易体系的战略,希望中国成为美国的政经伙伴,在国际新秩序中起到稳定的作用,并逐步走向现代民主政体。二00五年九月时任助理国务卿佐力克在纽约发表讲演时,首次提出希望中国成为负责任的大国的概念,就是当时美国对华战略的写照。 中国全面挑战美国的霸主地位 但想不到的是,中国在美国的帮助下,经济迅速发展,成为"世界工厂",国内生产总值一跃成为世界第二;财大气粗后的北京政权并没有象美国想像的那样,向现代民主政体靠拢,成为"负责任的大国",而是采取咄咄逼人的姿态,从经济、贸易、军事等各方面挑战美国的霸主地位。习近平上台后,国内民族主义情绪更加强烈,好战声调越来越高,要求中俄结盟对抗美国的呼声不断,具体行动就是与日本争夺钓鱼岛、划定东海防空区、在南海加紧填岛并威胁设定南海防空区、成立亚投行等。可以说,中国最近几年的发展,使得美国的决策者认识到,假如再不采取新的战略,而是沿着此前对华关系老路走的话,再过五到十年,美国将要面对一个真正可怕的对手。 目前,美国对华外交展开检讨已是大势所趋,至于新的对华战略将采取何种方式,美国国内不同利益集团对此有不同的看法,加之明年大选临近,新的总统还未入主白宫,因此是继续亲善拉拢还是作为假想敌围剿打压,或者两者兼顾还在激烈辩论中。不过,可以肯定的是,如果北京政权继续挑战美国主导的世界政经秩序的话,美国对华战略不但会越来越强硬,而且很有可能在军事上会与中方发生冲突,到时就看北京如何接招了。 近日一部描写一九七九年中美建交后邓小平访美的纪录片《旋风九日》在中国引起关注,从该片的拍摄动机及各类市场宣传看,明显是部分有识之士不满目前北京步入与美国对抗的道路,希望借助当年邓小平访美以及其后大力推动与美国加强关系的历史,提醒当权者,中国要想真正成为世界强国,必须坚持采取与美国发展友好关系的外交政策,千万不可盲目乐观、自我膨胀,重蹈当年苏联与美国对抗而最后瓦解的覆辙。 ——原载《动向》杂志2015年7月号 |

||

|

Posted: 24 Jul 2015 09:39 AM PDT

在国际关系上中方越来越直接地在各个方面挑战美国,尤其是好大喜功推进的亚投行项目,引得英国等原本与美国持相同立场的盟国转向,受辱的美国除拒绝王岐山访美,还在南海发声,让北京知道谁才是这个世界的大佬。 王岐山暂停访美是明显指标 近日美国高调反对中国在南海填海造岛并派出P-8"海神"侦察机飞过南沙岛礁上空,令北京大为紧张及愤怒,中国外交部及军方报刊都发表强烈言论,指责美国在南海搞事,一时间中美关系风高浪急,令许多外交观察人士大惑不解。其实,中美间不和的暗流早已涌动,也有迹可寻,王岐山暂停访美就是明显的指标。 仅仅一个月多前,中方通过境外媒体传出王岐山可能访美的消息,当时笔者觉得十分突兀,因为以王岐山现有中纪委书记的身份,如果没有特别重大的事项,是不适合访美的,毕竟他已经不是主管经济的副总理了。传媒对他访美造势的解读是他要到美国与美方官员协商抓捕外逃贪官事宜,这个理由实在十分牵强。 首先,抓捕外逃美国的贪官虽然是反贪行动中的重要环节,但也不是什么要务,与北京高层权力内斗及经济遭遇重大滑坡相比,根本摆不上政治局的台面,这种事务性的工作,由公安部副部长级别的官员主抓就足够了,何劳政治局常务委员的大驾,而且还要远道跑去美国,岂非笑话。其次,以中方对美国的了解程度,不会不知道美国是一个司法独立、联邦与州的法律系统并不兼容的国家,法制并非如中国般那样中央集权及以党代法,王岐山来美协商抓捕外逃贪官,要与美国的哪个部门谈?难道与奥巴马的白宫或司法部谈?很显然,王岐山访美的真实目的,并非抓捕贪官,而是有更重要、更紧迫的事项。 从中美两国的现状看,北京在内政上面临比美国大得多的困境,习近平上台后,高举反腐大旗,掀起高层内斗风暴,执政基础动摇,不得不走向党政军集权之路;然而要命的是共产党赖以生存的基础——经济快速发展遇上了瓶颈:出口滑坡、内需不振、产能过剩引发的社会不稳,随时可能与上层内斗共振,造成难以应付的局面。在这种情形下,习近平能够依赖的外援,只有美国,至少美国不要给中国添麻烦。而在中共现有高层领导中,除了习近平在美国有副总统拜登这个能够说得上话的朋友外,只有王岐山在美国还有一些人脉,也因此,王岐山访问美国,谈抓捕外逃贪官是幌子,其实是想稳定中美关系,希望美国在经济上,尤其是货币问题上不要给中国惹麻烦。然而,意料不到的是,中方好大喜功推进的亚投行项目,引得英国等原本与美国持相同立场的盟国在最后关头纷纷转向,弄得美国十分没有面子,一怒之下除了拒绝王岐山的访美要求外,还在南海发声,让北京知道谁才是这个世界的大佬。 中美关系的基础已经开始不稳 从目前的情形看,中美关系的基础已经开始不稳,原因无他,主要是北京一再不听美国的劝告,自以为经济发展、国力强盛,欲在各个方面挑战美国的权威,尤其是在南海。从去年开始,北京加紧填海造岛,据最近公布的卫星照片显示,自二0一四年三月起,北京在南海六处地点填海造地,从战略位置看,这六处地点形成犄角之势,不但对周边国家形成威胁,也为控制南海航道提供军事便利。在这六个岛礁中,永暑岛的建设特别引人注目。永暑岛原本是一个退潮时露出几块礁石、涨潮时什么也没有的礁滩,北京从九十年代开始填海造岛,到去年为止,也不过填出足球场大小的一块面积。但从去年八月开始,突然大规模扩建,目前的面积已经是台湾控制的太平岛的三倍,可以驻扎数百军队,并计划修建长达三千米的飞机跑道。 南沙群岛中原本最大的岛屿是太平岛,由台湾实际控制,面积不到半平方公里,可是北京在最近的造岛行动后,美济礁、永署岛、渚碧礁扩展至二点五平方公里以上,大大超过太平岛,现在这三大南沙人工岛上都有驻军,并准备增建码头和机场。据网民透露国防大学教授马骏在一次演讲中表示,北京在南海填海造岛总面积已达六平方公里左右,每个岛的造价平均五十亿美元,六座岛已砸进人民币一千八百多亿人民币。 北京在南海的造岛活动,早已引起美军担忧,此前一直通过非公开交流告知美方的意见,希望中方适可而止,毕竟在此之前越南、菲律宾等国也有造岛举动,因此美方不想让北京觉得华盛顿在南海问题上偏袒哪一方。但对美方的克制言行北京一直当耳边风,甚至怀疑美方的中立立场,因此我行我素,拒不接受,直至此次美方公开发出指责,要求北京及所有国家停止造岛行动。从美国国防部长卡特在新加坡举行的亚洲各国防务交流"香格里拉会谈"的发言看,美方对中方的造岛行为已经忍无可忍,卡特表示,过去七个月中国造岛的面积,已经超过其他国家过去六十年填海造地的总和。 制约中美关系的重要因素 对于美方的立场,从中方传媒透露的消息看,北京还是没有足够重视。中国传媒谈的都是美国对中国的误判以及中美冲突将造成两败俱伤局面等;有些传媒甚至以为这只不过是美方在"香格里拉会谈"前的把戏,会谈结束后便会烟消云散。也有中方传媒自欺欺人地报道美方在今年的"香格里拉会谈"时的立场比去年还弱,还有传媒将奥巴马对南海立场的谈话断章取意,说美国在北京的强力反驳下已经"示弱",奥巴马承认中方对南海的某些主权要求也许是"合法";许多网民更是不知天高地厚地叫嚣要用战略导弹打掉美国航母。 自从美国国防部长卡特公开严厉警告中国、明确表示美国保留派遣军舰及飞机在北京号称属于自己岛屿的十二海里范围内巡弋的权利以来,美国政界高层纷纷表态支持军方对中国的强硬立场,连总统奥巴马,副总统拜登都出来说话,态度很明确,要求中国遵循国际法准则解决南海争端,不可以强凌弱、用霸道手段圈地造岛。美国已经明确表示,不会承认中方造岛的"既成事实",话说得这么明确,就看北京是否听得进去。 这个月下旬将在华盛顿召开七轮中美战略与经济对话以及第六轮中美人文交流高层磋商,中国将派出以副总理汪洋、刘延东和国务委员杨洁篪为首的庞大代表团前往美国,届时对话内容虽然涵盖面很广,但中方如何回应美方停止造岛的要求将是避免不了的话题,也是制约中美关系的重要因素。 ——原载《动向》杂志2015年6月号 |

||

|

Posted: 24 Jul 2015 09:30 AM PDT 分歧在于人人平等,还是人人不平等。两者互为不同意见。这不由我不怀念主张保护不同意见的习仲勋老人。在天理良心之前,不同意见应该是平等的,应该都具有表达的自由,辩护的权利,交流的可能。 四月下旬王岐山约见三位美籍日裔学者福山、青木和德地,谈了一个半小时。从《共识网》和香港《大公报》刊出的记录看,内容几乎是王的独白。这次会晤一扫官府的陈例旧规,更像是同窗间的随意倾诉。如果他们四位能就任何一个重要问题深入交换意见,应该不无可能形成一篇有时代价值的史料。 王在谈话中唯一提出的问题 王在谈话中唯一提出的问题是:在宗教史上,不同教派之间的内部冲突是怎样解决的?这个问题提得好。福山教授也回答得明白清楚:宗教解决内部问题的基本原则,是神的面前人人平等。这是王最不可能忽视的一句话。不知道出于什么原因,他没有就福山的论断发抒己见。重大的话题就此搁浅,没有展开,没有深入下去。 它会不会再度构成他们几位今后的话题,我不知道。 作为局外人,我联想到的是另外一种人类观——把人类视为天生不应该平等对待的群体。其代表人物,有中国人熟知的毛泽东。从作为政治新星登上政治舞台之日起,毛就主张必须把中国人劈成三块:"我们","我们的敌人"和"我们(在和敌人斗争中为了取得胜利而非联合不可)的朋友"。这种把人放在斗争的天幕下分解为主体、对象和工具三者的思维,在毛和中共夺到政权之后,早已"从娃娃抓起",成为天经地义了。 我因此而想到了毛的宗师列宁。他在参加革命刚露头角的时候,写过几本后来被斯大林奉为经典的小册子。按照斯大林,正是这些小册子为布尔什维主义奠定了思想的、组织的和策略的基础。至于它们的共同前提,恰恰都是人和人之间绝对不应该平等。 原始的列宁主义 《做什么》(后来好像被中文译成《怎么办》)所奠定的是"思想基础",因为这本书指出了革命职业家在思想上对工人的优越性。罢工工人只有经济要求(改善劳动和生活条件),不可能有政治要求(推翻旧政权,建立新政权)。因此,即使在革命队伍内部,工人也必须把自己置于革命知识分子(即以列宁为代表的革命职业家)的"灌输"之下,即由革命职业家"从外面"向革命的基本力量"灌输"政治意识。什么是列宁主义?这就是原始的列宁主义。 《进一步,退两步》奠定的是"组织基础",因为这本书指出了上级对下级,特别是领袖对党员的优越性。领袖指挥党员,党员服从领袖,这就叫做党的纪律。有还是没有这种铁的纪律,据说是革命的布尔什维克和机会主义的(最后被定性为反革命的)孟什维克之间的分水岭。由此可见,即使在"特殊材料制成的"无产阶级先锋队内部,也必须是不平等的。这是如假包换的列宁主义。 《两个策略》所奠定的,当然是"策略基础"咯。它规定,在革命的不同发展阶段,各应打击谁,麻痹谁,中立谁,团结谁;因此,每当领导人认为出现了"新阶段",就必须不失时机地抛弃老朋友,使他们成为新的打击对象,或麻痹对象,或中立对象等等。在各种各样被抛弃,被打击,被麻痹,被中立,被团结的对象之间,能有平等可言吗?不仅如此,要求列宁主义者在所有这些对象(包括"团结"对象在内)和主宰斗争的领导人之间讲平等,其难度正如要求棋王和被他摆布的棋子讲平等一样。 怀念主张保护不同意见的习仲勋 列宁主义当然是不应该忽视的,因为它曾经百战百胜过,它的的确确曾经在七十多年之久的跨度内,当过地球上版图最辽阔的苏维埃联盟的顶层设计的灵魂。 在"神的面前",还是"列宁主义或毛泽东思想面前",还是"天理良心面前",那是同一个符号,在不同人群不同时代不同形势下讨论不同对象时的表达形态,——马克思的爱婿博学多才的拉法格,在对法国语言在大革命前后的变迁进行史的考察时论之甚详,就好比"女士们先生们"和"公民们"其实都是打招呼所用的一种口气一样。 分歧在于人人平等,还是人人不平等。两者互为不同意见。这不由我不怀念主张保护不同意见的习仲勋老人。在天理良心之前,不同意见应该是平等的,应该都具有表达的自由,辩护的权利,交流的可能。 ——原载《动向》杂志2015年6月号 |

||

|

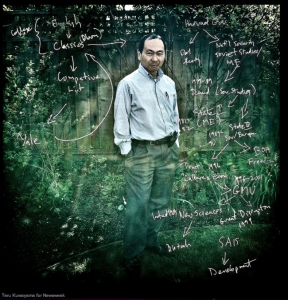

Posted: 24 Jul 2015 09:27 AM PDT 俞正聲說:現有百分之三的律師不聽話,要好好管教。對鄭恩寵、倪玉蘭這樣的律師,我們道理上講不過他們,法理上搞不過他們,我們可以停他們的飯碗嘛…… 被軟禁十年的上海人權律師鄭恩寵, 是開放雜誌開放網多年的特約作家。 7月1日,中國人大剛通過《國安法》,就發生了嚴重的股災。9日凌晨3時,女律師王宇一家三人分別被綁架失蹤。11日晚,中共最大三家喉舌新華社、央視和《人民日報》同時報導,公安部宣佈摧毀了一個「以北京鋒銳律師事務所為平台,自2012年7月以來嚴重擾亂社會秩序的重大犯罪團夥」。數天內,全國知名的人權律師均被「圍剿」。截止7月25日,涉及25個省市的225名律師、律所工作人員及相關人士被刑拘、傳喚、抄家、失蹤、約談和監視居住,其中12人已被官方證實刑拘入獄。 中共為何突然對全國人權律師群體進行大規模的抓捕和圍剿?事實證明,在深刻的政治、經濟和社會危機中,中共已將人權律師群體視為最大政敵,為挽救失去人心的體制。 7月10日黑色星期五王宇被綁架 7月9日凌晨三時,女律師王宇被綁架,丈夫包龍軍送16歲的兒子包濛濛赴澳大利亞讀高中,在北京機場被綁架。王宇是著名人權活動家、前國家人事部幹部、法學碩士曹順利,新疆伊力哈木教授和人權捍衛者吳淦的辯護律師。曾代理法輪功、三鹿奶粉、上百起群體敏感案的北京鋒銳律師所,被公安機關以「涉嫌重大犯罪團夥案」查抄。主任周世鋒、王宇、王全璋、謝陽、黃力群、謝遠東、劉建軍律師和工作人員劉四新法學博士、翟岩民等被刑拘、監視居住。 具有諷刺意義的是中共此次抓捕的黃力群律師還是個副部級幹部。56歲的黃力群曾任全國人大信訪局副局長、西藏自治區人大內務司法委員會副主任。他和周世鋒是同學。黃力群提前退休當律師,出身於法律世家,其父曾任最高法院第一任行政庭庭長,其母是研究法律的學者。 7月10日中午,北京李和平律師懷抱女兒,多名彪形大漢敲響大門,當李妻王峭嶺剛開門,就迅速沖進至少十名以上男子,只有一人晃了一下天津市公安局的工作證,同行人員就開始搜查,打包了幾乎家中所有的電子設備、案卷和書籍資料後、警方押著李和平及一車的物品呼嘯而去,連一份《扣押清單》都未留給家屬。 抄家、威脅鄭恩寵律師 7月11日中午12時,上海公安局閘北分局來了兩位警官宣佈對我家搜查並以「偷稅漏稅」之名刑事傳喚。前後搜查了45分鐘,搜走筆記型電腦一部、手機兩部,然後將本人帶到閘北分局一樓審訊室。下午2時30分起,區公安局國保處史金榮、張曉明告知: 「從今天起停止對北京律師被抓一事關注、停止聲援,否則今天對你的處理結果領導已定,這個結果是你想像不到的,我們也想像不到,你不必急著回答我們,考慮清楚再回答」。我說:「你們不必繞圈子,我現在就回答你們,我無非今日就被你們逮捕、坐牢」。 史說:「比這個更嚴重」,我說:「那你們就槍斃我好了」。兩個國保不約而同說:「槍斃不可能」,我說:「那就無期徒刑」,史答:「那差不多」。直到晚間23時張曉明再進審訊室說:「你現在聽候處理結果,從明日起你不能出家門」,我說「這是什麼想像不到的結果,你們到底想玩什麼?」…… 7月17日上午9時至9時30分,上海公安機關又來了7名警官,帶了最先進的儀器,對我家進行了地毯式搜查,抄走筆記型電腦一部、手機4部。這是自我2006年6月5日出獄後所經歷的第21次搜查和第九十次傳喚。 人權律師在27萬律師中佔百分之三 7月16日,律師覃永沛會見剛被刑拘的陳泰和律師,他是廣西桂林科技大學法學教授。7月11日,他被當局以「涉嫌尋釁滋事」刑拘。為了使他屈服,當局將他和3名死刑犯關在一囚房。陳律師表示,他沒有違法,會抗爭到底,不懼怕任何迫害。女律師徐琳聲明,若被判刑或入獄一年仍未判刑,就離婚,為了保護家人…… 中國人權律師群體已經深深紮根在中國的大地上,自2003年起在中國的大地上崛起。外界對此類律師有的稱維權律師,有的稱人權律師,有的稱死磕律師。我認為對他們的三種稱呼其實是一大類,但有所不同。律師都是維權的,但在中國特定的語境中,真正能稱之為維權律師的只占全國27萬律師中的百分之三。 俞正聲在上海曾經多次說過,有百分之三的律師不聽話。在2010年上海世博會前,俞正聲在上海市政府會上,將律師管理分為五類:中共黨員律師各級黨組織要管好,民主黨派中的律師,我們很放心,他們比我們管得還要好。海外歸來的律師我們也很放心,因為他們知道,在中國能比國外能掙更多的錢。現有百分之三的律師不聽話,要好好管教。對鄭恩寵、倪玉蘭(北京)這樣的律師,我們道理上講不過他們,法理上搞不過他們,我們可以停他們的飯碗嘛…… 27萬律師的百分之三是8100名,這應是中國大陸維權律師的數量。人權律師是這8100位維權律師中敢接被當局認為涉及「政治底線」或在社會上有重大影響案的律師,目前數量應在千名以上;而知名的死磕律師是人權律師中敢於衝擊中共司法體制的律師,數量應在二百人以上。 曾任全國人大常委委員的黑龍江律師遲風生說:「死磕律師就是把三十多年來中國人辛苦制定的法律一條一款落實到實處,希望實現的也是中國人的百年夢想。」 維權律師在維權運動中的風雲人物 中國公民的維權運動自2003年興起,得益於海外互聯網傳入大陸。當年的孫志剛案、非典案、上海東八塊拆遷案、企業家孫大午冤案等系列個案引爆了維權運動的興起。2005年,香港《亞洲週刊》將十四位維權律師與法律工作者評為維權運動中的風雲人物: . 許志永律師(2009年被抓,2013年被判四年) . 高智晟律師(2006年、2009年兩度被判刑,現被軟禁在烏魯木齊) . 郭飛雄(2006年被判刑、2013年再度被捕) . 范亞峰法學研究員(被中國社科院解聘2006年後人身自由一直受到限制) . 滕彪律師、法學博士(2011年被失蹤70天,現流亡美國) . 李柏光律師(2015年被抓,現行動受限制) . 張星水律師 . 陳光誠法律工作者(2005年被判刑、出獄後被軟禁、現流亡美國) . 朱久虎律師(2006年被判刑) . 莫少平律師(行動受限制) . 浦志強律師(2014年被抓) . 鄭恩寵律師(2003年被判三年,出獄後長期處於軟禁中) . 郭國汀律師(2005年5月流亡加拿大) . 李和平律師(此次掃蕩被抓) . 2012年7月5日,在美國國會以「中華維權律師協會」的名義頒發「十佳維權律師」獎,獲獎的十位律師是:高智晟、鄭恩寵、王永航、李蘇濱、騰彪、江天勇、劉巍(女)、唐吉田、李和平、李雄兵。 人權律師是公民社會的重要支柱 自2003年至今的12年中,在中國大地風起雲湧的公民維權運動中,出於對普世價值認同,異見人士群體、良心記者與作家群體、受害的民營企業家群體、自由化知識份子群體、右派群體、農民工群體、冤案受害者群體、法輪功群體、軍隊復員和轉業幹部群體、地下宗教群體、少數民族群體、良心知識階層群體、冤案受害者群體、線民群體、二千萬訪民群體等,在人權律師的辛勤努力下、逐步凝聚成為具有十分壯觀的公民社會。 在此過程中,人權律師成為捍衛人權的最重要的力量。他們利用其專業法律知識和社會影響力,為遭受冤案、身陷牢獄之災的人們提供法律幫助,並對受到迫害的人士和親屬提供力所能及的各種援助,讓身處弱勢的人們消除恐懼,並試圖通過這些良心律師的幫助得到法院公正審判。人權律師作為社會法律精英,在公民社會的構建和民主轉型過程中起著舉足輕重的作用,這也許是當局出重拳打壓律師的直接原因。 此次對人權律師的「大圍剿」是中共十八大以來,針對公民社會進行大清洗的一部份,此前遭受清洗所波及的異見人士、NGO(非政府組織)、地下宗教、互聯網活躍人士、大學新聞和研究機構中具有自由化傾向人士和訪民至少有1500人被捕入獄。其中包括知名律師許志永、浦志強、唐荊陵和丁家喜,但這些鎮壓並沒有嚇退人權律師群體。 十二年來,在中國大地上,無論在法庭內外,無論在互聯網上下,無論在鄉村還在街頭,無論在黑龍江的建三江還是在慶安,從山東臨沂到廣西北海,從河南南樂到江西新余,從貴陽到福州,從蘭州到蘇州,處處能見到這些律師活躍的身影。自2003年維權運動興起以來,維權律師從當初的幾十人發展到今天八千人以上。他們幾乎無爭議地成為當今中國最活躍並最具影響力的民間力量,他們已經成為當今國內民間抗爭力量的主心骨和中流砥柱。因此,中共也將人權律師群體當作最大政敵,被定為「五黑」勢力之首。 中國美麗島時代的來臨 此次,中共對人權律師的「大圍剿」是自2010年春茉莉花事件後,對民間社會發起的最大規模的打壓,但也宣告了中國美麗島時代的來臨。 一九七九年的臺灣,是國民黨一黨專制最為恐怖的年代,美麗島事件標誌著一個時代的終結,一個黎明時代的到來。當年「美麗島」案辯護團的二十一位律師,蘇貞昌、謝長廷、陳水扁、尤清、江鵬堅、張俊雄等,其中最小是28歲陳水扁,最大是三十三歲謝長廷。以這些律師為主體,建立了民進黨,十五年後經選舉上臺執政。從現有資料看,民進黨自成立以來先後有十四人任黨主席,但其中有九人是律師。1981年後,美麗島辯護團的二十一位律師大部分從政,紛紛當選為臺北市議員、臺灣省議員。這些律師中有多位後來做了總統或副總統候選人,副總統或副總統候選人,行政院長等。 美麗島事件不是政變,也不是暴力革命。美麗島事件之前和之後的臺灣是兩個不同的臺灣,前者是專制黑暗,而後者是民主、自由的新臺灣。美麗島事件對中國大陸所產生的意義,一批有良知的中國人權律師接受了普世價值並與黨國不分的體制決裂,力爭做到退而律師、進而從政,人人爭做中國的甘地、曼德拉,引領國人走出黎明前的黑暗。 正是這些人權律師們堅信中國必定會實現法治與人權,正是因為他們為此理念堅守人性的良知,正是因為他們將此理念付諸於實際的行動中,不懈地幫助那些需要幫助的人們,才使飽受專制摧殘的人們見到一絲希望,才使沒有民主和自由的人們意識到民主與自由的重要和美好。這些為法治拼死抗爭的律師們,無論他們自身還是他們的家人都付出了巨大的代價,他們的遭遇讓文明世界的人們都難以想像 大清洗人權律師防止顏色革命 值得欣慰的是,雖然主持正義的律師遭受到巨大的打壓和迫害,但有擔當、有責任和有勇氣的律師依舊源源不斷湧現,他們的中國的脊樑和希望。 臺灣之所以在美麗島事件上成功實現不流血的和平轉型,讓13億國人認識到「依法治國」不需要兜圈子、繞彎子,「依法治國」說白了就是以律師、法律人為主體治國。1949年的中國,民國政府就可從律師中直接選任官員,這些官員退而律師。從官位上退下來做律師是一個普遍現象,曾經在15年中三次出任民國政府司法總長的張耀會律師,曾任司法總長和教育總長的章士釗律師,曾任大理院院長的董康律師,曾任眾議員劉崇佑和沈鈞儒律師、曾任浙江省議員阮性存律師都是先做官,退休後任職業律師。 對此現象,中共比誰都研究得透,中共十分害怕在人亡政息後,由一大批人權律師、法律人來主政,故所以此次對人權律師的「大清洗」是防「顏色革命」的一次預演。 對中共「圍剿」的律師行動,已引起海內外普遍的不滿與抗議,但我認為最關鍵的不是對中共能施加多大的壓力,而最為關鍵的是13億國人何時改變對律師誤解大於理解的局面。最重要的是中共各路反對力量,要認識到中國人權律師群體已經成為國內抗爭中最具希望並最具影響的主導力量。 ——刊于香港《开放杂志》7月号,作者供稿 |

新世纪 NewCenturyNet

|

Posted: 25 Jul 2015 06:16 PM PDT

现阶段需要开展一场全民性的启蒙运动,才能打破蒙昧主义的梦境。当代知识分子的历史责任,是在新的历史条件下,推动新的启蒙运动。纪念顾准,宣传他的思想,将有助于启蒙运动的开展。 时政关心者北京聚餐会谈顾准 6月30日上午,在北京城西北角的一个餐馆里,聚集着四十来位老中青的时政关心者。他们每月聚餐一次,见见面,聊聊天,没有任何组织形式,也没有固定的仪式议题,只是就大家共同关心的时政热点和社会发展等问题,畅谈交流,各抒己见,有的慷慨陈言,有的条分缕析。既有共识,相互补充;也有异见,彼此砥砺。往往历三四小时,方尽兴而别。 这次聚餐,适逢次日(7月1日)是启蒙思想家顾准诞生100周年,所以,纪念顾准,就自然而然地成为当天漫谈的主题之一。 顾准的后半生颠沛流离,直到1972年,才获得静心研究的机会。他的研究是围绕"娜拉出走后怎么办?"这个问题进行的,指的是中国今后应该走什么道路问题。这个问题的提出,意味着他已经意识到毛泽东所选择的道路是一条歧路、死路,必须改弦易辙,另觅新路。然而,天憎奇才,不假以年,他1974年便在贫病交迫、举目无亲的困顿中告别人世。因此,他的研究开始不久就中断了,留下来的很少作品,当时既没有出版机会,他那些惊世骇俗、足以启蒙当代的深刻思想,也没有产生任何影响。直到九十年代,才在他胞弟、陈敏之等的努力下,先后出版了《顾准文集》和《顾准日记》等著作,使他的卓越见解得以面世。它促进了许多因"八九血案"而反思历史的知识分子的觉醒,发挥了具有历史意义的启蒙作用。 时至今日,当年顾准提出的"娜拉出走后怎么办?",依然没有明确的科学答案;蒙昧主义、奴隶主义、民粹主义、拜金主义、虚无主义等等逆历史潮流而动的思潮,依然弥漫于整个社会。中华民族迫切需要一场新的启蒙运动。顾准虽然没有对"娜拉出走后怎么办?"作出完整的答案,但他当年的研究成果,为我们提供了寻求答案的线索,可以成为亟待开展的新启蒙运动的推动力。老人聚餐会把纪念顾准诞辰100周年作为当天的谈话内容之一,不但是对这位启蒙思想家的崇敬和怀念,而且有着为推进新启蒙运动加油助力的重大意义。 民主同法治的结合和议会制度 顾准一生十分坎坷。他在上世纪五十年代初曾担任上海市财政局局长兼税务局局长, 因在税收政策上坚持"按率计征",拒绝接受不合理的"自报公议"等群众运式的征税方法,被加上"一贯存在严重的个人英雄主义,自以为是,目无组织"等罪名,撤销党内外一切职务。1956年到中国科学院经济研究所,1958年被划为右派,摘帽后又以莫须有的罪名,再次戴上右派帽子,家庭破裂,妻离子散。1972年回经济研究所后,他计划用十年时间,从研究世界历史和中国历史入手,探索人类社会和祖国发展的正确途径。但这个宏伟计划只进行了两年,1974年12月3日,他就因患肺癌不治逝世。 顾准的十年研究计划,主要是为了寻求中国发展的道路。他是从考察古希腊的历史开始他的心路跋涉的。他考察了雅典城邦从贵族寡头专政向直接民主过渡的历程,发现希腊民主和法治的不可分割,认为这是希腊文明创造性的特征的根本来源。希腊城邦制度的流风余韵对西方民主制度有着巨大的影响,民主和法治的相得益彰正是希腊文明的重要遗产。 顾准认为,直接民主是同城邦制度相互依存的,城邦制度的精神是自治自给,是完全的主权和完全的独立。但这种民主形式只适合于城市,不适合于广土众民的大国。大国的民主形式只能是议会制度。大国如果实现直接民主,到头来只能成为"君王权术的伪善借口"。而议会制度则是"一种复杂精巧的、适合于广土众民国家实行民主的制度——迄今为止,还没有找到一种足以代替它的制度,虽然它极不完善。" 看来,民主同法治的结合和议会制度,是顾准通过对希腊文明的解剖发现的、可以解答"娜拉出走后怎么办"的重要线索。 抛弃终极真理的理想主义 对于中国的历史、现状和未来,是顾准萦绕于心、经常思考的问题。他回顾历史的重点,就是寻求理想主义如何异化为专制主义的秘密。他从自己的切身经历中体会到:"如果革命家树立了一个终极目的,而且内心里相信这个终极目的,那么,他就不惜为了达到这个终极目的而牺牲民主,实行专政。"基于这个认识,他抛弃了终极真理的理想主义,批判因某种远大的理想而引起宗教式的狂热,转而回归理性。他倡导科学精神,倡导多元主义,认为科学精神同权威主义是水火不相容的,权威主义扼杀进步,民主才是必须采用的方法;民主的基础是学术自由和思想自由,而学术和思想的自由则须以多元主义为前提。只有容许不同的学术主张、不同的理论思想在实践中较量、交融,才能揭露专制主义的真容,找到"娜拉出走后怎么办"的答案。 正是在对理想主义异化为专制主义的深刻认识的基础上,顾准斩钉截铁地表示:"当今天的人们以烈士的名义把革命的理想主义转变为保守的反动的专制主义的时候,我坚决地走上彻底经验主义、多元主义的立场,要为反对这种专制主义而奋斗到底。" 这些义无反顾的誓言,突出地展现出顾准同终极真理决裂的坚定决心和反对专制主义的战斗精神,今天读来,仍然掷地有声,鼓舞人心。 顾准在文化大革命后期的七十年代就已经认识到中国社会的专制主义性质,确实是非常难得的。遗憾的是当时整个社会都处于个人崇拜和奴隶主义的笼罩之下,他的先进思想没有传播的机会。伟大的启蒙思想没有发挥丝毫的启蒙作用,这是那个疯狂岁月的社会条件决定的,无可奈何。 环视当今社会,依法治国的流于空文,意识形态的一元独断,宪法权利的有名无实,政治体制的专制如故,如此等等的现实告诉我们:全国上下、体制内外,仍然深陷于蒙昧主义而不自知;"娜拉出走后怎么办"的正确答案还没有找到,认识与实践就更谈不上了。现阶段需要开展一场全民性的启蒙运动,才能打破蒙昧主义的梦境。当代知识分子的历史责任,是在新的历史条件下,推动新的启蒙运动。纪念顾准,宣传他的思想,将有助于启蒙运动的开展。这是本文开头提到的老人聚餐纪念顾准的心愿。 2015年7月5日。 ——原载《动向》杂志2015年7月号 |

||

|

Posted: 25 Jul 2015 12:23 PM PDT

一言堂,使人不由自主想到四川有过一个"家",有过一位虽已朝不保夕,气息奄奄,但一声咳嗽仍然足以决定家人死活的高老太爺。——覺新,觉民,觉慧,瑞珏,梅表姐,琴表姐,鸣凤……的悲欢乃至死活,个个有赖于这位一家之长在某一瞬间发出的某一句话。所以,觉慧必须出走,不得不拿起笔,去再现那个"家",那个堂,以及那个堂所赖以存在的那个古代社会。 云南,将建成中国第一个一言省 后来好了,革命了,有领导了,有社会主义了,有宪法了,公民有权了。最新的情况是,四川的邻省云南,将建成为我国第一个一言省。六月报载有云,大意如下: 中共云南省委书记告诫媒体:不许唱反调,不得似是而非,模棱两可,也不准沉默失声。他宣布,"中央、省、州、市乃至境内外媒体,必须整体联动,形成系统化规模化的宣传攻势",以实现"一个声音贯彻到底"的要求。 实现了"一个声音贯彻到底"之后的云南省,言论自由新闻自由和公民权利应该荡然无存,足够建成一言省了。 七十年前,这里本来是意气风发的民主堡垒西南联大的所在地,在民主的废墟之上建成一言省,真是旷世巨变,必须载入史册。 有人怀疑这条新闻的可靠性:省委书记怎么指挥得了"中央"和"境外"的媒体?这些到底是他个人心血来潮,还是泄露了党国的机密?须知泄密是罪,难道此人不怕巡视吗?但也有人雄辩地证明,既然他没有成为巡视的对象,足见有恃无恐,难道你能排除他"更上层楼"的可能吗? 我当然不可能排除,也不可能不排除,只能拭目以待。 不管怎么说,如果有人要建设一言省和一言国,绝对不是没有根据的。根据很强硬:古已有之。 两种传统:唯权独尊与兼容并包 不管你喜欢不喜欢,中国客观上存在着两种传统:一种是唯权独尊,赶尽杀绝的一言堂传统,另一种是兼容并包,讨论切磋的百家争鸣的传统。 前者常常占统治地位,常常成为主流,滥觞于幽、厉,立威于秦皇,大成于汉武。包括弭谤止诽,焚书坑儒,钦定一尊,直到形形色色的文字狱,直到"谁反对……就打倒谁",虽有小巫与大巫,五十步与一百步的差别,本质上是同类,即使在拙劣地模仿重复,也总能叫寂寞的沙漠不断地流出血泪。 后一种,在春秋和民国时期,在政教分离(或无法合一)的条件下,确实灿烂过,辉煌过。虽然前一段只延续了几百年,后一段只存在了几十年,嗣后都被伟大的政权所腰斩,但毕竟替孔、孟、老、庄、杨、墨、荀、韩……直到梁启超、胡适、陈独秀、鲁迅、陈寅恪……提供过探索文明和传播理性的平台。 后一种传统的得益者是全体中国人。至于它的提倡者,我想最不应该忘记的,也许应该是(一)略早于孔子的河南郑国的大夫子产,和(二)民国初年担任北大校长和教育部长的蔡元培先生。 未来的中国,如果有朝一日立法保护不同意见,那么它的初始倡议者习仲勋,就应该和子产和蔡元培一起,共同以千秋功德,无愧于人们永恒的称道与怀念了。 ——原载《动向》杂志2015年7月号 |

||

|

RFA张敏:丹增德勒仁波切被宣布狱中去世 回放12年前系列报道(上) Posted: 25 Jul 2015 12:21 PM PDT (自由亚洲电台"心灵之旅"访谈节目主持人张敏采访报道与回放,2015,07,16) *中共当局宣布丹德勒仁波切在狱中去世,拒将遗体归还家属,海内外示威集会* 北京时间7月12日夜里,中国当局突然宣布在狱中服刑已经13年的四川甘孜理塘高僧丹增德勒仁波切去世,并拒绝将遗体交给家人。 今年65岁的丹增德勒仁波切俗名阿安扎西,于2002年被中国当局指控"制造成都爆炸案",后被以"制造系列爆炸和煽动分裂国家罪"判处死刑,缓期两年执行。后改为无期徒刑。 得知丹增德勒仁波切逝世的消息,海内外藏人和世界各地人权团体举行示威、集会,要求中国当局公布丹增德勒仁波切死亡真相,将他的遗体交还家人,按藏人传统葬俗举办后事,并对13年前多有疑点的洛让邓珠、阿安扎西案再度质疑。 *回放13年前"关于'洛让邓珠、阿安扎西案'"系列节目上集* 在 12年多以前的2003年2月8日和其后三周时间里,"心灵之旅"节目曾经连续播出系列节目"关于'洛让邓珠、阿安扎西案'"上、中、下三集。 在丹增德勒仁波切……也就是阿安扎西被宣布去世后的今天,请听节目回放"关于'洛让邓珠、阿安扎西案'"系列节目,今天播送的是上集—— 要谈的话题是"关注二审判决的'洛让邓珠、阿安扎西案'"。 28岁的藏族农民洛让邓珠和52岁的藏族活佛丹增德勒……俗名阿安扎西,被中国有关方面指控为2002年4月3日"成都天府广场爆炸案"的主犯。据中国官方新华社2003年1月26日报道,四川省高级人民法院1月26日二审裁定,驳回阿安扎西的上诉,维持四川省甘孜藏族自治州中级人民法院2002年12月2日一审判决,以"制造系列爆炸煽动分裂国家罪"判处洛让邓珠死刑,阿安扎西死刑缓期两年执行。 中国官员2003年1月27日证实,洛让邓珠的死刑已于1月26日执行。 海内外一些人士对此案一直予以关注,并提出一些问题。 * 中国外交部发言人章启月2003年1月28日新闻发布会答记者问录音片段* 中国外交部发言人章启月在2003年1月28日新闻发布会上回答西方记者有关此案二审判决的提问时说(现场录音):"中国是一个法制的国家,那么中国的司法机关对于任何一个案件依法进行审理的,这是完全按照中国的法律所进行的。那么实际上对于任何危害国家安全,或者是从事一些恐怖爆炸活动的分……犯罪分子,任何的法制国家都会予以依法的追究和惩处,所以我想呢,中国是严格按照有关的国内的法律所进行审判的。" *2003年初RFA得到阿安扎西在狱中秘密录制、由人辗转带出的录音片段* 日前自由亚洲电台得到阿安扎西在监狱里秘密录制、由人辗转带出的录音带。请听一段阿安扎西的谈话录音。 阿安扎西:"(藏语谈话,汉译译文)不管他们说什么,我完全是无辜的。我一直劝人民要有善心,要关心他人,大家都知道我的所作所为。我是被冤枉的,我相信我的冤枉是会被证实的。我身为藏族人,一直献身于藏人的福祉,有人不高兴,所以从去年开始,就诬陷我。关于散发信件、传单和秘密的安放炸弹,我不但没有做,而且心里从来连想都没有想过。" *王力雄:我建议最高人民法院对这个案子进行提审,因迹象表明有可能是冤假错案* 一直关注洛让邓珠、阿安扎西案的海内外一些藏族、汉族及各族人士对此案的二审判决提出一些问题。 中国著名作家,著有《黄祸》和《天葬:西藏的命运》等书的王力雄先生在北京接受我的采访。 王力雄:"我建议最高人民法院对这个案子进行提审。因为我们觉得这个案子它在很多方面都有迹象表明有可能是一个冤假错案。" *达瓦次仁:中共为什么急匆匆把洛让邓珠处决?没人知道他怎么想、怎么说的* 西藏流亡政府官员、《西藏通讯》编辑达瓦次仁先生在印度达兰萨拉接受我的采访。 达瓦次仁:"中共为什么如此急匆匆地把洛让邓珠处决?洛让邓珠被逮捕以后,除了审判那天以外,没有一个西藏人见过他,一直到他死去的那天为止,没有任何人知道他其实怎么想的、他是怎么说的,没有人,完全凭中共的解释。 *仁青扎西:外界到现在确实没看到什么证明说明洛让邓珠是制造这一爆炸案的罪犯* "国际声援西藏组织"的仁青扎西先生就这一案子在美国首都华盛顿发表看法。 仁青扎西:"在这一案子上我个人的看法和我们这个组织的看法差不多是一样的,这个案件确实有点特殊性。比如说,首先他们说是洛让邓珠搞了这些爆炸活动,然后说是阿安扎西,就是丹增德勒仁波切在暗中操作。但是,你把人带到法庭上去,就应该要有个证明证据,必须要按照法律程序来办。 中共的法律程序在书面上写得也比较好,就说'被告人有找律师的权利',但是这个案件就没有这么做。外界到现在确实没有看到什么证明来说明洛让邓珠是制造这爆炸案的罪犯。" *茉莉:当局违法或不按常规:中途强行改换律师、禁止家属领取洛让邓珠尸体* 流亡瑞典的著名女作家茉莉听到此案二审判决的结果感到震惊。 茉莉:"关于西藏活佛阿安扎西这个事件,他的(案件)二审的结果令海内外善良的人们目瞪口呆。在全世界众目睽睽之下,中国四川司法当局公然违反中国自己的法律,他们在这个案子的审理中,很多地方违法。比如说,在中途强行改换律师,二审的结果当时洛让邓珠就被处死,他的尸体甚至禁止家属去领取。按照西藏的习俗,家属应该领取尸体由他们家属按照西藏的风俗去安葬。但是当局不按常规,不给家属洛让邓珠的尸体,可见当局有不少事情是见不得人的,是要隐瞒的事情。" *扎西顿珠:我认为这个案子肯定有问题……非要把人置于死地* 我请来自西藏、在美国纽约担任《北京之春》杂志编辑的扎西顿珠先生谈谈他的看法。 扎西顿珠:"我本人认为这个案子肯定是有问题的。我相信,这个还是中共一贯的那种通过刑事案件来镇压政治犯的一种做法,这次只是我们觉得中共的过分就是非要把你至置于死地不可。" *高寒:国际关注。非常奇怪中共这么快把人处死,中途换律师……很多非常蹊跷地方* 住在美国纽约一直关注洛让邓珠、阿安扎西案的网刊《中国之路》主编高寒先生说,他听到二审判决结果后,也感到非常震惊。 高寒:"就我所知,国际……包括美国、欧洲议会,包括一些人权组织,还有联合国人权组织,对这个案子都表示了关注、交涉。非常奇怪的是中共这么快就把人处死了,这一点让我非常震惊。而且这个案子的整个过程当中,王力雄请了律师,四川高级法院已经认可,中途又换律师,这里边有很多非常蹊跷的地方。" *王力雄:中国官方关于"天府广场爆炸案"的一些说法* 高寒先生在这里提到的王力雄先生请律师,以及四川高级法院中途更换律师到底是怎么回事呢? 我请在北京的王力雄先生详细讲讲事情的经过,他从发生在2002年的"成都天府广场爆炸案"谈起。 王力雄:"2002年的4月3日在成都市的市中心'天府广场'发生了一起爆炸案,这个爆炸案没有造成太多的人员伤亡,当时据说是有3个人感到耳朵被爆炸的声音震动感到不适,当然也是被算作轻伤。" 主持人:"在这之后又是怎么锁定嫌犯的呢?" 王力雄:"在爆炸之后,据说是……这都是官方这么说法啊……很多人就往爆炸的方向涌去看热闹,另外在同时有一个大学生发现,有一个人和其他人的方向是相反的,逆向而动,就是匆匆忙忙的要离开现场,于是这个大学生警惕性很高,就向交通警察报告,交通警察就联系了公安警察刑事警察,警察就在离案发现场200多米以外的地方,大概在十多分钟之后,就抓到这个逆向而动的人,一查这个人就是是四川省甘孜藏族自治州雅江县的一个农民,他的名字叫洛让邓珠。 洛让邓珠被捕以后,经过审问……这都是官方的说法,说他在审问之后就供认了这个案子是他所做的,再继续审问过程当中,他就供认他的指使者就是当时也是甘孜州雅江县的一个寺庙,这个寺庙有很多叫法,原来都是叫崇新寺,但是不知道为什么现在公布的案卷里叫做吾陀寺(音,也有说那兰陀寺),就是从雅江到理塘去的路上,在路边的一个寺庙,这个寺庙我也去过。这个寺庙的活佛俗名叫阿安扎西,法名叫丹增德勒,他的转世活佛的名字叫阿当彭措,(说)这么一个人是背后主使者。" *达瓦次仁:对藏人一些称谓含义的解释* 由于阿安扎西有俗名也有法名,提到他,见诸媒体的还有丹增德勒仁波切的称呼。 我请西藏流亡政府官员达瓦次仁先生对这些称谓的含义作些解释。 达瓦次仁:"阿安扎西也就是丹增德勒仁波切,因为他是达赖喇嘛所认定的活佛,而且是从达赖喇嘛座前受戒,达赖喇嘛叫丹增嘉措,所以'丹增'的名字也在他的名字前面,因为这是藏传佛教的一种习惯。'丹增'是持教,'德勒'是吉祥,'仁波切'是活佛、转世活佛。" *王力雄:中国官方关于"洛让邓珠、阿安扎西案"的一些说法和处理情况* 接下来我们继续听王力雄先生讲述阿安扎西被捕经过。 王力雄:"在2002年4月7日凌晨,大概一点钟还是两点钟,大批武警就在四川省甘孜州雅江县逮捕了阿安扎西和他身边的四个小和尚。" 主持人:"后来又是怎么定的罪?" 王力雄:"也是官方的说法,'经过一段时期的审问以后,阿安扎西也招认了这几起爆炸案是他指使的,同时洛让邓珠和阿安扎西都招认了,发生在甘孜州其它几个地方,包括理塘、包括康定,一共……'原来说是七起,后来定案的时候是'五起爆炸案都是他们制造的'。这样的话就给他们定上了'制造系列爆炸案、煽动分裂国家'这么一个罪名。在2002年12月2日由甘孜州中级人民法院进行一审判决时,判定洛让邓珠死刑,阿安扎西死刑缓期两年执行。" 主持人:"您能不能再讲讲以后上诉和二审的情况?" 王力雄:"这个案子判完之后,洛让邓珠当时没有提出上诉,而阿安扎西不服判决,提出上诉,上诉送交四川省高级人民法院进行二审审理。2003年1月26日二审的合议庭在甘孜州的首府康定进行二审终审判决。判决结论就是维持原判,驳回上诉。在当天就执行了对洛让邓珠的死刑,对阿安扎西维持死刑缓期两年的判决,收进监狱。这个案子从官方处理和官方说法上来讲,整个情况大概就是这样。" *一审判决后王力雄与23位中国大陆各界人士联署《建议书》后又有125人签名* 早在此案一审判决后的2002年12月12日作家王力雄先生与其他23位中国大陆各界人士联署《致全国人民代表大会、最高人民法院、四川省高级人民法院的关于阿安扎西、洛让邓珠死刑案上诉审理的建议书》。后来在《建议书》上签名的又有125人。 该案二审判决后,王力雄先生于第二天致信中华人民共和国最高人民法院,就阿安扎西案的三项疑点呼吁中国最高法院提审。 *王力雄:我去藏区15次,对阿安扎西一直保持兴趣,自他去传教当地社会秩序井然* 我请王力雄先生讲讲为什么对这一案件特别关注。 王力雄:"我是从(上世纪)八十年代初期开始到西藏去,当时我主要是对西藏的文化和西藏的自然环境感兴趣。随着去的次数增加,开始对西藏问题的认识越来越多一些、越广一些.到现在为止,我总共到西藏自治区和西藏自治区周围的四省藏区,就是按照国外的包括西藏人本身的Tibet 这个概念,我总共去过15次藏区。 我对阿安扎西一直保持兴趣。" 主持人:"您为什么会对阿安扎西产生了兴趣?" 王力雄:"原因就在于我对西藏问题研究的过程之中,一直在感觉西藏社会现在面临着一个传统文化解体、世俗化不断蔓延的过程。它又丧失了在毛泽东时代的那种全能的专制主义的一种统治方式。 简单的说,从社会治安这个角度我们可以看,尤其在康区,社会治安一直是一个比较大的问题,包括车匪路霸,抢劫、打架、醉酒、赌博等等这些现象,都是屡见不鲜的。很多地方稍微一到天黑时,所有司机都不敢出行。包括我本人也曾有过这样的经历,在夜间行车时遇到抢匪。 在这样的情况下,大多数的维持社会秩序功能都是由警察和法律来完成的。山高地远,即使发生了什么案子,比如说有些地区发生谋杀案,报案就要走三天,骑马啊什么这样跋涉,最后走到县城去报案。警察最快速度装备好,再赶到事发现场,又是三天过去了。该跑的人早跑了,已经无法再去破(案)。 整个藏区社会治安问题如何去找到一个解决的方式?对这样一个问题的观察过程之中,我就发现在雅江县,也就是阿安扎西所在的地区有另外一种面貌。当地虽然也是在原来非常彪悍的康巴人居住的地区,原来也是那种社会治安问题多多的地方,但是自从阿安扎西在那儿做了数年宗教方面的传教等等整合社区的工作之后,那里竟然能出现很多农村整存整村的人百分之九十几以上的戒烟、戒酒、不赌博、不杀生、不打架、不偷盗,出现整个社会秩序一片井然、社会风气都非常好的一种状态。" *王力雄:中共政府不允许出现说话有渠道和分量的人,与阿安扎西矛盾冲突升级* 王力雄:"我一开始是被这样的一种社会现象所吸引,那么在对这个社会现象进行观察的过程当中,逐渐的我就会把感兴趣的一个观察目标对准阿安扎西,我发现他在这里面的社会起到的作用非常大。并且我在2001年曾经亲自去他住的地方拜访他,和他本人进行过交流。我实际上是准备把他作为一个社会案例的研究对象,就是如何能够用传统的藏区的文化和宗教在一个现代化的社会当中去整合国家控制能力所波及不到的这样的社区。在这个过程中我也了解到,他一直是在和当地政府不断发生一些冲突。" 主持人:"为什么会发生冲突?是什么性质的一些冲突?" 王力雄:"因为中国共产党的政府基本是个全能政府,无孔不入,而且不允许有任何别人具有相应的权利,也有说话的渠道和分量。一旦出现这样的人物,对他们来讲……一般来讲是不可接受的,在这个互相排斥的过程中,就导致了一种互动矛盾的升级。" *王力雄:数万群众签名按手印,派代表到北京、成都上访上告要求保证阿安扎西安全* 主持人:"在这种升了级的矛盾中,一边是政府,一边是阿安扎西,当地的群众是什么态度呢?" 王力雄:"当地群众是一直站在阿安扎西这一边和政府抗争的。而且两次阿安扎西因为和政府的矛盾达到比较尖锐的地步,为了防止政府对他采取一些什么特殊的行动,他采取了出走的方式,而在这个过程当中都是由当地的群众数万人集合签名按手印,并且派代表到北京、到成都去上访上告,要求中央和省里的有关部门保证阿安扎西的安全。" 主持人:"您怎么看这样的一种社会现象?" 王力雄:"我一方面能够看到这个传统的一种文化整合的这种努力和现代的这种专制政府的控制之间的矛盾,另一方面也能够看到阿安扎西本人在当地群众当中的崇高威望。在这个过程当中,我对他的兴趣实际上是越来越深入。因此,当我听到阿安扎西因为'系列爆炸案'被捕面临审判时,我感到非常吃惊。" *达瓦次仁:洛让邓珠家乡熟人对洛让邓珠和阿安扎西的印象* 在印度达兰萨拉的西藏流亡政府官员、《西藏通讯》编辑达瓦次仁先生又介绍了一些关于洛让邓珠和阿安扎西的情况。 达瓦次仁:"洛让邓珠有两个孩子,因为他的家庭非常贫穷,所以阿安扎西曾经接济过他、帮助过他。但是他既不是阿安扎西的弟子,也不是很亲近的心腹啊这样的人。洛让邓珠他们家乡的很多熟人在印度。据我们向他们采访,他们都说,他并不是很有能力的,而且不是政治意识很强,或宗教意识很强的人。他们不相信洛让邓珠会进行爆炸,或者搞什么民族独立活动等等,他确实是个很老实而且为生活所拖累这样的一个人。 阿安扎西呢,他在那儿建了很多寺院,他在……西藏来说是康区……在甘孜州南部地区的藏人中间具有很强的影响力。" *王力雄:二审处理中我发出《呼吁书》,提出三点建议,最后总签名人达149人* 王力雄先生说:"从我本人来讲,我是不太相信他能去做出这样的事情。当然了,我并不是说,当地司法系统对这个案子的审判完全是个冤假错案,因为这个我没有证据。那么我对阿安扎西的接触也只能说是一个很浅的接触,也可能是知人知面不知心。所以,在二审处理中,我所进行的呼吁,提出的希望,都有不是说建立在这个案子是个冤假错案的基础上,而是说应该对这个案子进行透明的、公正审理,能够做到让各方面都口服心服,就提出直截了当的、非常确凿的证据,才能够对这个案子的公平审判是有利的。 我发出一个《呼吁书》,提出三点建议。 一个是由我们这些独立的民间人士来为阿安扎西聘请四川省以外的律师为阿安扎西作上诉辩护。因为这案子是发生在四川省,而且这个案子一定是经过四川省的省委和有关方面讨论和决定的。那么在四川省工作和生活的律师他很难不受到方方面面的压力与影响,因此就不太容易保持一个公正的位置。 第二点,我们希望案子让媒体有比较充分的了解和报道的过程。 第三点,我们提出希望能够邀请海外的藏人代表旁听二审审理过程。我们相信,如果阿安扎西是有罪的,那么通过这样的一个审理过程,把确凿的证据都拿出来,让律师为他充分的辩护,然后在法庭上经过充分的辩论,最后对他进行定罪,各方面会对这个案子心服口服。如果完全还保持现在这种暗箱操作,即使阿安扎西是有罪的,最终的结果也会被流传成一个汉政府压迫西藏人的又一个故事,而且不断地流传。 从这样一个角度,我想没有什么理由不接受我提出的这三点建议。 同时也以挂号信寄给全国人大常委会、寄给中华人民共和国最高人民法院和四川省高级人民法院。 在网络发表以后,最后总的签名人达到149人,来自十几个国家的华人,签名人也包括一些藏人。" *王力雄:我们为阿安扎西聘请四川之外律师,主审法官先是合作,后又改聘四川律师* 王力雄:"发出这个倡议之后,我们也开始具体行动,由我们去为阿安扎西聘请四川省以外律师。" 主持人:"请介绍一下你们所找的律师。" 王力雄:"在北京找到了可以说是中国律师界重量级的……甚至被海外媒体称为'中国的头号律师'张思之先生,中国的第一批律师,今年已经75岁了,也是《律师》杂志的主编。同时他又曾经给李作鹏、鲍彤、高瑜案……这都是非常著名的案件,律师是由他来担任的。张思之律师不但接受我们的委托和这个案件,而且在律师费等等方面全都是不予任何计较和考虑的。同时他又找到他的合作伙伴,就是魏京生案一块儿辩护的李会更律师共同承接了这个案子,由他们的律师事务所给四川省高级人民法院阿安扎西案的合议庭发了正式公函,他们本人也和阿安扎西的主审法官王静宏进行了联系。" 主持人:"四川的法院方面当时是什么态度?" 王力雄:"在当时,王静宏法官对他们都是抱着非常配合的态度,多次协商,谈到了非常具体的问题,包括何时到四川省高级人民法院去看这个案卷,什么时候要去关押阿安扎西的看守所会见阿安扎西,路怎么走,同时因为阿安扎西不会说汉语,需要配翻译,翻译怎么找……王静宏法官介绍,由于阿安扎西地方口音非常浓重,从北京和成都给他找翻译的话,可能在那儿都不一定能够胜任翻译任务。所以他还建议由他来安排在当地找翻译,为我们的律师进行服务等等。这些非常细致的协商双方已经谈好了,什么时间去和什么时间做这些事情。我当时已经在为这两位律师去四川办这个案子做旅行安排。但是突然王静宏法官打电话过来,说阿安扎西自己已经委托了两个律师,是甘孜州当地的律师,而且比我们委托的律师还要早一点。用了一些这种理由,他说我们的律师就不能去了。 我们当时都非常意外。在开始他们接受我们的律师的时候,我们也是感到意外,他们一下显示的非常配合,因此我们还都感觉到很满意,而且还有人认为'是不是阿安扎西真的作了这个爆炸案?不然的话法院怎么会这样信心十足?'当时我还回答'即使阿安扎西真的介入这个爆炸案,我们也不是白做的。因为我们这个做,并不是建立在阿安扎西是没有罪之上,我们这样做,为的是追求司法的公正,是一个透明的、公开的操作过程。" *王力雄:我呼吁提审是根据最高法院《关于刑法执行的若干解释》第305条规定* 主持人:"二审判决之后,您又就这个案子的三项疑点呼吁最高法院提审,根据是什么呢?" 王力雄:"我们的根据就是最高人民法院有一个'关于刑法执行的若干解释'条文第305条的条款规定'凡是下级人民法院有可能判决错误,另外这个案子复杂、疑难、重大,可以由最高人民法院提审',我们就是根据这样一个法律条文的解释,建议最高人民法院对这个案子进行提审,这个案子在很多方面都有迹象表明有可能是一个冤假错案。另外因为这个案子是涉及到民族关系、宗教界人士和宗教的问题,涉及到非常敏感的国际关注的这个西藏问题,所以我们认为这个案子是属于'复杂、疑难、重大'的案子,按着这个条例的规定,最高人民法院是应该对这个案子进行提审的。 我们所能做到的只是建议和呼吁,他们到底做不做,只能由他们来决定。" 以上是"心灵之旅"2003年2月8日节目回放:"关于'洛让邓珠、阿安扎西'案系列报道(上)",即第一集。阿安扎西就是中共当局今年7月12日宣布在狱中去世的丹增德勒仁波切。在下次节目中,请收听本系列节目的第二集回放。 "心灵之旅"节目由张敏在美国首都华盛顿采访编辑、主持制作。 |

||

|

Posted: 25 Jul 2015 11:40 AM PDT